Influencia clásica en los fundadores de América

“La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.” Como se creía incluso en esa época, esas palabras de las escrituras americanas anunciaron un nuevo comienzo en la historia mundial. Una nueva nación con un nuevo credo de “derechos inalienables” donde “todos los hombres son creados iguales.” Sin embargo, incluso lo nuevo se construye sobre lo antiguo. Esa es una lección que Jeffrey Rosen enseña en The Pursuit of Happiness: How Classical Writers on Virtue Inspired the Lives of the Founders and Defined America (Simon & Schuster 2024).

Su recorrido por las vidas y los hábitos de lectura de varios fundadores estadounidenses ilumina de dónde surgió la idea de “la búsqueda de la felicidad” y, más importante aún, cómo estos hombres (y algunas mujeres) aplicaron esa misma sabiduría en la búsqueda de la felicidad—con diversos grados de éxito—en sus propias vidas. Incluso aquellos sin un interés especial en la sabiduría antigua o en la fundación de Estados Unidos encontrarán en el viaje de Rosen un estudio de caso intrigante de cómo una era habla a otra. Su libro intersecta algo con su tema habitual, el derecho constitucional (es presidente del Centro Nacional de la Constitución), pero menos de lo que cabría esperar.

Rosen demuestra cómo los fundadores se basaron en las palabras de los antiguos para perseguir la eudaimonía y no el placer hedonista.

Esto no es un análisis legal ni una obra de filosofía política. Es una investigación de cómo aquellos que moldearon un nuevo orden legal estructuraron sus propias vidas. Sin embargo, provoca innumerables preguntas sobre ese orden legal y su evolución posterior, particularmente en lo que respecta a la “búsqueda de la felicidad” mencionada en el título. Al mismo tiempo, aunque Rosen proporciona una rica exploración de cómo muchos escritores clásicos influyeron en los “fundadores,” parece haber algunas lagunas respecto a qué escritores y qué fundadores. Más sobre esas lagunas a continuación.

Las bibliotecas fundadoras

El libro está dividido en mini-biografías de varios individuos, concentrándose en la historia de sus vidas, sus hábitos de lectura y cómo aplicaron esas lecturas tanto en sus actividades políticas y académicas como en sus intentos personales de auto-mejora. Aprendemos sobre listas de lectura, contenidos de bibliotecas personales, horarios diarios y sus esfuerzos por refinar y mejorar esos horarios a través de ajustes y reflexión.

Nadie tenía exactamente la opulencia de la rutina diaria de Plinio el Joven, que incluía levantarse “cuando me place,” un paseo por la terraza, un paseo en carruaje, un baño privado, una siesta, cena con amigos, tiempo para escuchar a un músico privado y una noche de “conversación variada.” Pero aun así, levantarse temprano, reflexionar, rendir culto (para algunos) y muchas horas de lectura los impulsaron hacia la vida buena.

La “Mancomunidad” contrastaba con las tiranías de Europa, donde el despotismo o la oligarquía eran abundantes.

Muchos lectores conocerán las trece virtudes de Benjamin Franklin y su evangelio de la auto-mejora. Lo que no sabía era que tantos otros fundadores tenían sistemas similares, aunque menos publicitados, para mejorarse a sí mismos. Que extrajeron gran parte de su régimen de los escritores de la antigüedad clásica no debería sorprender, ya que la familiaridad con esos escritores estaba lejos de ser inusual en la época.

De hecho, en las sociedades occidentales esto era la norma al menos desde finales de la Edad Media—con el surgimiento de universidades y la educación no clerical en lugares como Oxford, París y Heidelberg—hasta el siglo XX. Este régimen educativo requería que los estudiantes leyeran los clásicos de los griegos y romanos, así como (no lo olvidemos) las escrituras cristianas y los Padres de la Iglesia. Los clásicos paganos incluían las obras de filósofos y estadistas como Platón, Aristóteles, Cicerón y Séneca, pero también las de dramaturgos y poetas, incluidos Eurípides, Ovidio y, por supuesto, Homero.

Ahora bien, cabe señalar que a medida que crecía el acervo de conocimiento humano, este sistema de centrarse en los antiguos se volvió, sin juego de palabras, algo anticuado.

Los estudiantes de comedia musical recordarán “I Am the Very Model of a Modern Major General,” donde el caballero conoce cada detalle del uniforme de Caractacus pero nada sobre artillería moderna.

Sin embargo, en general, los fundadores no eran como Stanley. Como detalla Rosen, además de las hazañas científicas de Franklin, otros se mantenían al día con los últimos avances en el conocimiento moderno. Y sus listas de lectura no solo incluían obras de la antigüedad. John Locke, Algernon Sidney y el contemporáneo para algunos David Hume, además de otros pensadores modernos, también formaban parte de sus listas.

La hipocresía de Jefferson es bien conocida y va más allá de los límites, pero otros que hablaban de la “búsqueda de la felicidad” dependían de poseer personas para sostener sus estilos de vida felices.

Los personajes principales de Rosen incluyen a los habituales “seis grandes” fundadores—Franklin, Jefferson, Washington, John Adams, Madison y Hamilton—pero también a algunos otros—James Wilson, George Mason y Abigail Adams, además de su hijo John Quincy. También hay un capítulo sobre alguien que probablemente sea desconocido para la mayoría: Phillis Wheatley, la mujer esclavizada que se convirtió en poeta de Boston y cuyo verso deslumbró a hombres poderosos desde Washington hasta Voltaire.

Hubo una mezcla considerable de los escritores antiguos que influyeron en los sujetos de Rosen, aunque se inclinaron más por los romanos que por los griegos y más por los estoicos que por otras corrientes. Cicerón y Séneca aparecen una y otra vez, al igual que Epicteto, un estoico griego de la Pax Romana. Aristóteles ciertamente también estuvo presente en las vidas de los fundadores, pero nos queda la impresión de que la “felicidad” de la Ética nicomáquea no fue tan importante como las misivas epistolares de Cicerón, escritas entre intentos fallidos por salvar la República Romana.

George Mason poseía esclavos hasta su muerte y nunca los liberó, a pesar de que en abstracto creía en la igualdad humana.

Pitágoras, cuyas ideas solo sobrevivieron a la antigüedad a través de una serie de fuentes fragmentarias, también recibe una cantidad sorprendente de atención. Casi tanta como Platón y Sócrates, tal vez más.

Estas proporciones probablemente sorprendan a aquellos que han estudiado lo que ahora llamamos “filosofía antigua,” donde el currículo suele estar casi completamente centrado en los escritos de Platón y Aristóteles.

Es un recordatorio, sin embargo, de que durante los “tiempos modernos” las cosas no siempre fueron tan centradas en el siglo IV a.C. en lo que respecta a la sabiduría antigua.

Pasé por todo un programa de filosofía de pregrado sin que me asignaran a un solo filósofo romano fuera de un estudio independiente. Siempre me pareció que no era exactamente equilibrado, y es probable que los estadistas del siglo XVIII d.C. (a ambos lados del Atlántico) tampoco lo hubieran pensado. (Dicho todo esto, el pensador que encontré más curiosamente ausente de la narrativa de Rosen fue otro romano, Lucrecio, cuya ausencia se aborda a continuación.)

División del trabajo

Sea quienes fueran exactamente los autores antiguos que leían estos fundadores, un detalle que Rosen destaca acertadamente es que una mirada a sus diarios revela cantidades asombrosas de tiempo dedicadas a la lectura y la contemplación, al menos asombrosas para quienes vivimos en la era de las redes sociales.

Una razón por la cual muchos fundadores—aunque hay que decir que no todos—disfrutaban de este lujo de tiempo no era solo la falta de dispositivos distractores, sino las personas esclavizadas que manejaban los dispositivos que sí tenían a mano—y hacían mucho más. Rosen no escatima en señalar sus maneras como propietarios de esclavos y resaltar la bien conocida, aunque vale la pena recordarla, hipocresía que muchos de ellos tenían en relación con la “peculiar institución.”

La hipocresía de Jefferson es bien conocida y va más allá de los límites, pero otros que hablaban de la “búsqueda de la felicidad” dependían de poseer personas para sostener sus estilos de vida felices. Por ejemplo, George Mason, el autor de la Declaración de Derechos de Virginia y su mención del derecho a buscar la felicidad, que influyó directamente en la Declaración de Independencia de Jefferson, poseía esclavos hasta su muerte y nunca los liberó, a pesar de que abstractamente creía en la igualdad humana.

Jefferson nunca llegó a liberar a sus esclavos porque siempre los necesitó para llevar su estilo de vida lujoso (incluyendo las deudas ruinosas que este incurrió). Esto a pesar de la ahora bien probada familia que creó con una de ellas, Sally Hemings.

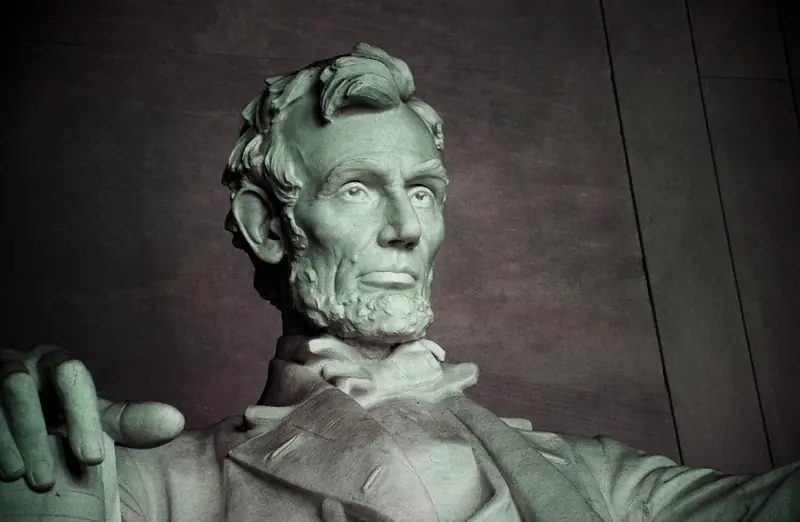

La contradicción entre el derecho a buscar la felicidad y la esclavitud puede ser la razón por la cual Rosen incluye no solo a los fundadores, sino también a un par de figuras de la “Segunda Fundación” de América: Frederick Douglass y Abraham Lincoln. Estos hombres fueron autodidactas, algo que compartían con el único fundador que liberó a sus esclavos (tras la muerte de su esposa), George Washington. Sin embargo, Douglass y Lincoln también se nutrían de la sabiduría de los pensadores antiguos.

Como saben los estudiantes de los clásicos, la ‘felicidad’ es un concepto eternamente discutido, aunque la comprensión que tenían los fundadores se asemejaba más a la de sus predecesores griegos y romanos que a nuestra comprensión actual. Rosen demuestra cómo los fundadores se basaron en las palabras de los antiguos para perseguir la eudaimonía—que significa, en términos generales, “la buena vida”—y no el placer hedonista. (Ese era su ideal, al menos. Algunos de ellos también buscaron mucho placer puro—pero no necesitaron a Cicerón para eso.) Esto incluía tanto sus vidas personales como su administración pública.

Efectos fundacionales posteriores

De nuevo, la investigación de Rosen se centra principalmente en los diversos intentos personales de los fundadores por alcanzar la eudaimonía, no tanto en cómo “la buena vida” se tradujo en políticas públicas. Sin embargo, también toca el entendimiento que tenían los fundadores de que el derecho “inalienable” de “buscar la felicidad” significaba vivir en una “mancomunidad,” es decir, una sociedad cuyas leyes están dirigidas al bienestar de todos, no al de uno o unos pocos. Sin embargo, eso no significaba una sociedad comprometida con la redistribución de la riqueza.

Pocos de los fundadores tenían algo así en mente, aunque había radicales asociados con ellos que albergaban esas inclinaciones—siendo Thomas Paine el más recordado hoy. En cambio, “mancomunidad” contrastaba con las tiranías de Europa, donde el despotismo o la oligarquía seguían siendo abundantes. En resumen, “mancomunidad” significaba una sociedad donde las personas tenían su vida y libertad aseguradas para poder salir y buscar su propia felicidad.

Spinoza y los epicúreos fueron leídos por muchos en la América revolucionaria.

Esto me impactó porque mientras leía el libro de Rosen, por coincidencia estaba completando una investigación sobre disposiciones en las constituciones estatales que protegen la “búsqueda de la felicidad,” entre otros derechos, incluidos la “vida,” “libertad” y “propiedad.” Estas descienden tanto de la Declaración de Independencia como de la Declaración de Derechos de Virginia de George Mason.

Un ejemplo es la de Pensilvania, que, cuando fue adoptada apenas tres meses después de la independencia, decía: “Que todos los hombres nacen igualmente libres e independientes, y poseen ciertos derechos naturales, inherentes e inalienables, entre los cuales están el disfrutar y defender la vida y la libertad, adquirir, poseer y proteger la propiedad, y buscar y obtener la felicidad y la seguridad.” Examiné cómo se debatieron estas disposiciones en las convenciones constitucionales estatales a lo largo de la historia estadounidense.

Lo que encontré fue un suplemento de siglos a los esfuerzos de los fundadores. Estos fundadores estatales y redactores de constituciones vieron la “búsqueda de la felicidad” como un conjunto de actividades, que a su vez requería la protección de una multitud de derechos individuales.

Quizás un delegado de la convención constitucional de Kentucky de 1890 lo expresó mejor cuando señaló que la constitución estatal propuesta protegía los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, pero que todos esos derechos “están todos incluidos en la expresión, ‘la búsqueda de la felicidad,’ porque eso necesariamente implica todos los demás.” En otras palabras, ¿por qué tenemos todos estos derechos diferentes y, de hecho, todas las mecánicas del gobierno constitucional? Para que las personas, individualmente, persigan su felicidad. Ya sea que recurran o no a Cicerón.

Pensadores diferentes para fundadores distintos

Me quedo con algo de perplejidad sobre la cobertura de Rosen de los fundadores y sus hábitos de lectura. Es completamente sincero al admitir que no es un estudiante del mundo antiguo—su formación fue mucho más moderna (como parece ahora lamentar) que la del General Mayor Stanley. En la introducción detalla cómo solo se encontró con los antiguos cuando la COVID-19 nos obligó a quedarnos en casa.

Una cosa llevó a la otra durante este encierro, y se encontró trabajando en una de las listas de lectura de Jefferson. Para mí—alguien que estudió filosofía antigua y clásicos a nivel de pregrado y posgrado y luego fue a la facultad de derecho estadounidense para aprender sobre la Constitución y su historia—es un placer ver su nuevo entusiasmo infantil por la sabiduría antigua como resultado de este descubrimiento tardío en la vida.

La historia completa de Lucrecio vs. Cicerón en la fundación de América aún está por escribirse.

Pero su estatus como forastero también puede haberle llevado a perder algunos matices de esos escritores antiguos y su impacto en América. Hace varios años, leí el impactante libro de Matthew Stewart de 2014, Nature’s God: The Heretical Origins of the American Republic. En él, Stewart, un académico independiente con formación en filosofía, documenta algo no muy diferente a lo de Rosen: la influencia de escritores antiguos en algunos de los fundadores.

Pero los “antiguos” tenían un énfasis diferente. Stewart se centró en miembros de la escuela filosófica epicúrea, especialmente Lucrecio, un romano del siglo I a.C. Su obra De la naturaleza de las cosas sobrevivió por poco a la Edad Media, a pesar de su metafísica deísta, e influyó en muchos, especialmente en el racionalista y panteísta del siglo XVII Baruch Spinoza. (Los lectores pueden estar familiarizados con parte de la historia que cuenta Stewart por el libro de Stephen Greenblatt The Swerve (2011).)

Stewart demuestra cómo las ideas epicúreas, a menudo pero no siempre a través de Spinoza, llegaron a varios de los fundadores. Esto incluyó a Jefferson, pero echó raíces fuertes en un par de personajes más oscuros, Thomas Young, un médico y organizador de la Fiesta del Té de Boston, y Ethan Allen, un emprendedor de Vermont (y no una tienda de muebles de mucho más tarde). Young y Allen rechazaron abiertamente el cristianismo, adoptando en su lugar un deísmo muy lucreciano (más que el de Jefferson). Pero no solo ellos. Spinoza y los epicúreos fueron leídos por muchos en la América revolucionaria.

Rosen apenas menciona a Lucrecio y la escuela epicúrea mientras documenta una enorme influencia de los estoicos y los pitagóricos. El desequilibrio entre los dos libros es digno de mención. Con esto no quiero decir que ninguno de los dos haya roto alguna norma o dejado evidencia fuera de sus textos. En parte, esto se debe a un énfasis diferente. Gran parte del objetivo de Stewart era documentar una tradición deísta y proto-ateísta descuidada en la fundación.

En cambio, Rosen se centra en la visión de la época sobre la auto-mejora. Pero ese contraste pide a gritos ser explorado. Parece que la historia completa de Lucrecio vs. Cicerón en la fundación de América aún está por escribirse. Al menos, si Rosen sigue trabajando en este campo, me encantaría que echara un vistazo al trabajo de Stewart o, mejor aún, que tuviera una conversación (esperemos que grabada y emitida) con él. Si necesitan a alguien, me ofrezco como moderador.