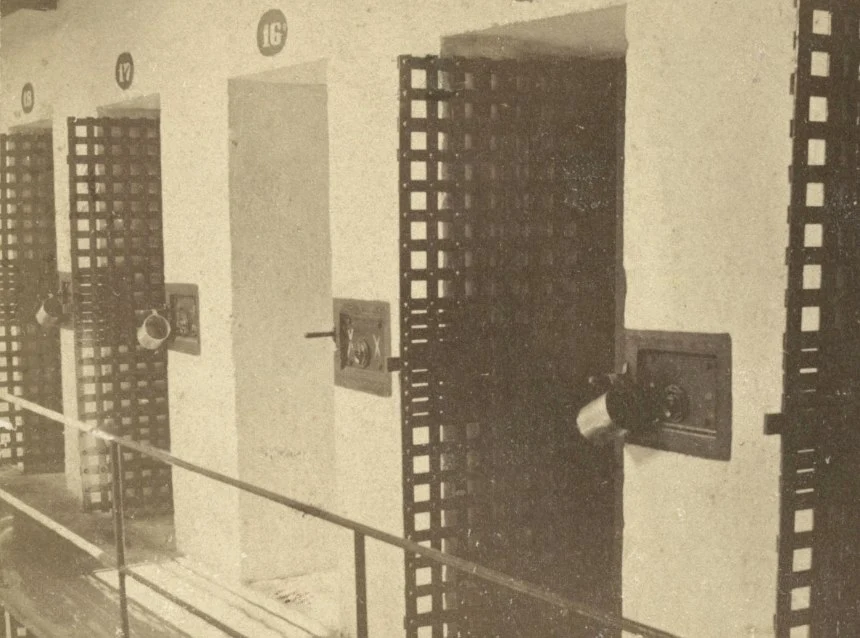

El paso de bloqueo: Vida y rutina en la prisión del Estado de Auburn

Cada mañana a las 5:30, una campana ordenaba a William Freeman salir de su celda en la prisión del Estado de Auburn. Tres, cuatro, cinco docenas de prisioneros formaban una sola fila en la galería. En silencio, Freeman colocaba su mano derecha en el hombro del hombre frente a él y sentía que el hombre detrás de él hacía lo mismo. Con la mano izquierda, cada hombre sostenía un orinal.

Cada rostro se volvía hacia el guardia, cabezas inclinadas, ojos barrían el suelo, bocas inmóviles. Marchaban —estrechamente, fluidamente, apareciendo, como escribió un ex prisionero, “como un largo reptil que salía de un caballo muerto”. Este era el “paso de bloqueo”, que Elam Lynds y John Cray instituyeron para evitar la comunicación mientras los prisioneros se movían hacia y desde las fábricas.

Los juegos tenían funciones subyacentes serias: no solo para aligerar las cargas emocionales del encarcelamiento, sino también para reducir la productividad y, por lo tanto, las ganancias.

Pero los hombres encontraban grietas de oportunidad, y se metían en ellas. Susurraban, pasaban notas, incluso se enseñaban entre sí ventriloquía. Aprendieron los nombres y orígenes de los demás. Algunos prisioneros, particularmente los afroamericanos, parodiaban el paso de bloqueo mientras lo realizaban, “pisoteando y gesticulando como si estuvieran participando en un juego de saltos.”

Trabajo penitenciario: Explotación y lucro en el sistema fabril

Los hombres salían de sus celdas y marchaban hacia el patio de la prisión. Vaciaban sus orinales en un tanque subterráneo, los enjuagaban con agua de bomba y los dejaban a un lado. Luego se reincorporaban al paso de bloqueo y marchaban a través de fábricas que producían alfombras, ropa, barriles, muebles y más, con cada taller generando un ruido diferente, un tono distinto de humo mientras las materias primas comenzaban a arder o hervir.

Casi todos los días, los carceleros azotaban a los prisioneros.

Estas fábricas fueron construidas dentro de la prisión. Allí, desde la década de 1820, los prisioneros fueron obligados a fabricar bienes para empresas privadas.

Las empresas vendían estos productos de consumo en todo Nueva York y más allá. Las empresas se quedaban con todo el dinero. Los prisioneros como William Freeman no recibían ningún pago.

A medida que los hombres se desprendían para asumir sus puestos de trabajo, la fila de marchantes se reducía. La última parada era la de Freeman: la “tienda de aparejos”. Allí, en medio de nubes de polvo, setenta y dos hombres fabricaban arneses y herrajes para carruajes. En 1841, su primer año completo allí, Freeman y otros fabricaron 6.849 arneses para animales, además de cientos de sillas de montar, estribos, hebillas, lámparas para carruajes y artículos relacionados.

Su trabajo se vendió al por mayor a los comerciantes y talabarteros del condado de Cayuga por un valor total de mercado de casi treinta y dos mil dólares. El contratista compró el trabajo del año a la prisión por una quinta parte de esa cantidad — poco más de siete mil dólares, menos de treinta y cinco centavos por hombre por día.

El trabajo de Freeman: limar hierro bruto importado de Inglaterra, alisándolo en preparación para el japanning, un acabado lacado. Junto a otros nueve limadores, pulía las superficies de hebillas, anillos y otros herrajes para sillas de montar. Era un “trabajo tosco” que requería fuerza, pero también “juicio y comparación.”

Freeman limaba cada mañana durante dos horas, luego marchaba al comedor para desayunar media hora, volvía a marchar, limaba más, marchaba, comía, marchaba, limaba. Cada movimiento regimentado, cada día el mismo. Otro prisionero describió la vida: “Cada mañana, cuando me sentaba en el taller y echaba un vistazo a mi alrededor sobre las cosas demasiado familiares para mi vista, mi impresión venía acompañada de un suspiro, ‘Ah! Aún estoy aquí.’”

Freeman resistía por otros medios: trabajaba lentamente o entregaba trabajos ya completados como si fueran nuevos.

A veces Freeman aliviaba el tedio haciendo payasadas. La risa estaba prohibida, por lo que los hombres hacían un juego de intentar hacer reír a los demás. Cuando los guardias miraban hacia otro lado, Freeman hacía movimientos tan absurdos que los otros hombres en la tienda de aparejos no podían mantener la compostura, y ellos le correspondían. Austin Reed, que estuvo encarcelado junto a Freeman, describió a otro prisionero negro que “ venía a mi banco y pretendía que me estaba mostrando algo sobre mi trabajo, cuando en realidad estaba hablando de otra cosa que me hacía estallar en risa. ”

Los juegos tenían funciones subyacentes serias: no solo para aliviar las cargas emocionales del encarcelamiento, sino también para reducir la productividad y, por lo tanto, las ganancias. Si la prisión podía robarles días de trabajo, los hombres podían robar segundos a cambio.

Desafío a través del humor: Actos de resistencia entre los reclusos

Pero la resistencia conllevaba castigos. Casi todos los días, los carceleros azotaban a los prisioneros. Los azotaban por trabajar mal o lentamente, por “fingir estar enfermo” entregando el mismo trabajo en varios días, por susurrar o reír, por compartir comida o robar. Ninguna desobediencia era demasiado pequeña para merecer castigo. Los carceleros azotaban a los prisioneros en las fábricas, en el comedor, en el patio, en las celdas, pero siempre fuera de la vista de los turistas. Los carceleros azotaban a los prisioneros desnudos, y si no se desvestían lo suficientemente rápido, los azotaban más.

Los azotaban de pie; y a los que no podían mantenerse de pie, los sujetaban en tornos o los ataban de las muñecas a las vigas, con los dedos apenas tocando el suelo. Los hilos del látigo, escribió Austin Reed, “pican como la picadura de una aguja, y cuando se hunden muy profundo, el que sufre siente como si lo hubiera mordido un perro o arañado la garra de un gato.” Cada día, los guardianes registraban estos castigos en el libro obligatorio del Estado:

2 de noviembre de 1840: “J[ames E.] Tyler informa del castigo de Allen, nueve latigazos con el látigo de nueve colas por insolencia.”

5 de noviembre de 1840: “R[obert] D. Cook informa del castigo de Lynch, seis latigazos con el látigo de nueve colas por estropear un trozo de alfombra.”

El 1 de noviembre de 1840, apenas cinco semanas después de su condena, Freeman sufrió el látigo por primera vez: “T[homas] H. Toan informa del castigo de Freeman, seis latigazos con el látigo de nueve colas por reírse y hacer gestos para hacer reír a los demás.” El humor podía sostener a un prisionero, pero también podía costarle caro.

Al final del día, los hombres apagaban los fuegos en las fábricas. Marchaban en paso de bloqueo hacia el patio de la prisión, recuperaban los orinales y bombeaban agua en cada uno. Marchaban a sus celdas solitarias. Colgaban sus hamacas. Dormían. A la mañana siguiente, sonaban las campanas. La rutina comenzaba de nuevo.

Resistencia y represalias

Algunos prisioneros pueden haber reducido su labor simplemente para conservar energía, pero Freeman lo hizo dentro de un patrón más amplio de protesta. Repetidamente, les decía a sus supervisores que “no quería trabajar” porque “no obtenía ningún beneficio” del trabajo. Repetía que merecía un salario. “No debería trabajar” porque no había cometido ningún crimen. Era inocente, decía, del robo de caballos por el cual había sido condenado.

“No quería quedarse allí y trabajar por nada.” Era inquebrantable, seguro en sus repetidas afirmaciones de injusticia, rápido para responder a quienes tenían poder sobre él. Cuando sus argumentos verbales eran ignorados, Freeman resistía de otras maneras: trabajaba lentamente o entregaba trabajo previamente completado como si fuera nuevo.

Estas protestas llamaron la atención de Samuel P. Hoskins y James E. Tyler, oficiales que supervisaban el taller de arneses. Hoskins, “un hombre de actividad y vigor inusuales,” una vez frotó sal en las heridas de un prisionero azotado. Tyler, quien “consideraba a los negros por debajo de los blancos en intelecto” y declaraba que Freeman estaba “por debajo de la mediocridad de los negros”, una vez ató a un prisionero “loco” desnudo a un poste y lo “cortó y laceró” “desde la cabeza hasta los talones.” Más tarde, Tyler ordenó a otro oficial que empuñara una barra de hierro al rojo vivo como arma contra un prisionero, quien luego murió.

Una vez se jactó: “Nunca permito que un hombre levante el brazo contra mí y viva.” Juntos, Tyler y Hoskins hicieron de golpear a Freeman una rutina. Tyler “lo golpeaba y lo pateaba generalmente cuando pasaba junto a él”; y Hoskins lo pateaba siempre que “tenía la oportunidad.” Los golpes eran tan frecuentes que Freeman “pensó que no lo soportaría.” “Decidió que tanto daba estar muerto que vivo.”

El punto de ruptura

Un día, Freeman resistió físicamente. Cuando Hoskins se abalanzó sobre él una vez más, Freeman “desvió los golpes y le devolvió uno a Hoskins.” Según su propio relato, Freeman “golpeó a Hoskins con su mano izquierda y lo enfrentó.” Luego, Freeman “bajó su mano izquierda sobre su rostro y lo golpeó con la derecha,” un movimiento que llamó “el tajo del carnicero.” Hoskins luego ordenó a otros prisioneros que sujetaran a Freeman, y los guardias “lo apalearon.” Pero la paliza no acabó con la resistencia de Freeman. Al contrario, lo hizo resolver “luchar hasta morir.”

Freeman siguió resistiendo. Un día a principios de 1842, después de haber trabajado en el taller de arneses unos dieciséis meses, Tyler lo confrontó por retener su trabajo y le exigió que aumentara la producción. Freeman se negó. “Me dijo que me pusiera a trabajar,” dijo Freeman más tarde, “y no lo hice.” Una vez más, desafiando el principio fundacional de la prisión, Freeman le dijo a Tyler que él “estaba allí injustamente y no debía trabajar.”

Whatever the truth, Tyler was determined to force Freeman “to submit” to the whip. He kicked Freeman, knocked him down, and ordered other prisoners to “clinch” him. Then, instead of the intended whip, Tyler grabbed what was closest: a basswood board measuring four feet long, fourteen inches wide, and half an inch thick. He smashed the board against Freeman’s left temple.

El golpe fue tan fuerte que la tabla se partió a lo largo de la veta, dejando en las manos de Tyler una estaca de cuatro pulgadas de ancho. Tyler, quien se “emocionó,” usó el resto de la tabla para dar “ocho o diez” golpes más—“bastante ajustados,” sin tiempo de recuperación entre ellos. “La piel de un hombre negro es más gruesa que la de un hombre blanco,” explicó Tyler más tarde, “y quise hacerle sentir el castigo.”

Cuando la tabla golpeó su sien, Freeman sintió que algo caía. No era solo su cuerpo, derribado al suelo, con los nervios disparando, sino también algo más pequeño, dentro de él. Más tarde describió la sensación: “Sentí como si cayeran piedras por mis oídos.” Aunque Freeman no lo supo con precisión, el golpe le rompió el tímpano, le causó una conmoción cerebral y dañó su hueso temporal izquierdo, el hueso grueso al costado del cráneo que protege los nervios del oído y otras estructuras. Después de eso, silencio. “El sonido bajó por mi garganta,” dijo más tarde. El taller de arneses se volvió amortiguado, como cubierto por una cortina pesada. La mayor parte de su “audición desapareció, se fue por completo.” Nunca volvió.

Para explorar más, visita la página oficial de la publicación aquí.