La comprensión del pasado africano ha sido revolucionada en las seis décadas transcurridas desde la oleada de independencias de los Estados africanos en los años sesenta. El ambicioso proyecto de la UNESCO, Historia General de África, y series televisivas recientes como la Historia de África de Zeinab Badawi para la BBC han contribuido enormemente a ampliar el conocimiento público sobre el pasado del continente. Paralelamente, biografías accesibles de figuras clave como Njinga —la reina del siglo XVII de Matamba, en la actual Angola— han permitido consolidar ese conocimiento.

- Microhistorias y la datificación de la historia

- Dos juicios inquisitoriales en África Occidental en el siglo XVII

- Microhistorias y la experiencia del pasado

- Conclusión: Más allá de la cosificación del pasado

De hecho, como también ha demostrado todo este trabajo, la historia africana como disciplina se enfrenta a muchos de los mismos desafíos que encaran los historiadores de otras regiones del mundo. Esto es particularmente cierto en el periodo moderno temprano. Al igual que ocurre con la historia occidental, existe una escasez de fuentes históricas —tanto orales como escritas— que permitan historicizar a las figuras no pertenecientes a las élites del pasado africano.

Los historiadores que estudian el pasado remoto de África tienen la suerte de contar con una enorme variedad de fuentes producidas por sujetos históricos africanos.

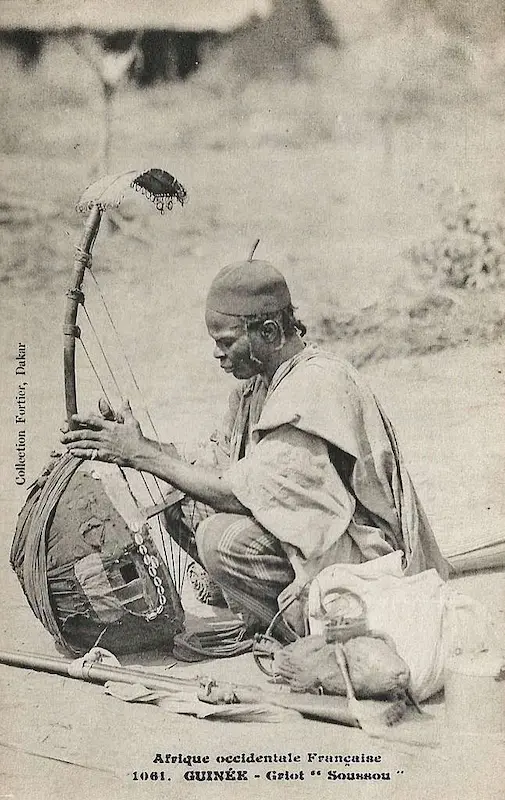

De hecho, los historiadores de las cortes en África Occidental eran, al igual que en Europa, a menudo servidores de la clase gobernante en busca de favores reales. Esto era al menos parcialmente cierto en el caso de los griots (cantores de alabanza) de las sociedades mandingas de Senegambia, del mismo modo que lo era en el caso de los cronistas reales portugueses de los siglos XV y XVI, como Rui de Pina y João de Barros. El riesgo para los historiadores es que esto lleve a convertir las historias de la África moderna temprana en historias centradas exclusivamente en las élites, como si eso fuera lo único que importa o lo único que existe en el registro histórico.

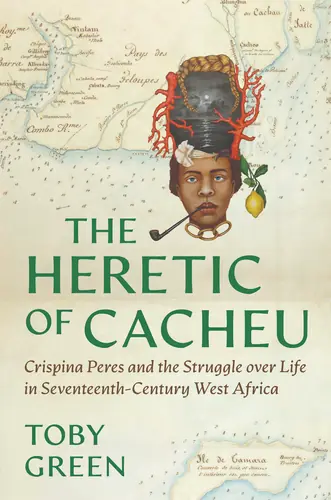

En mi nuevo libro sobre la vida cotidiana en el siglo XVII en la ciudad de Cacheu, en la actual Guinea-Bissau, he intentado abordar este problema adoptando un enfoque microhistórico del pasado. ¿Cómo puede el hecho de acercarse a los pequeños detalles de la vida diaria de mujeres y hombres africanos cuestionar este enfoque y ofrecer una perspectiva distinta del pasado que complemente las importantes historias políticas que también se están escribiendo?

Microhistorias y la datificación de la historia

Hace una generación, las microhistorias estaban en auge dentro de la historia de la Edad Moderna. Libros como Montaillou, de Emmanuel Le Roy Ladurie, y El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, ofrecían enfoques detallados sobre las texturas de la vida en la Occitania bajomedieval y la Italia del siglo XVI. A partir de fuentes inquisitoriales, Ladurie y Ginzburg abrieron un camino que, se decía, revolucionaba la historia social y ofrecía una comprensión mucho más precisa de la experiencia de la vida cotidiana del pasado que la que los historiadores habían logrado hasta entonces.

A medida que la disciplina histórica se volvió más global hacia el cambio de milenio, los historiadores comenzaron a reconocer el potencial de este enfoque para los imperios globales de Portugal y España, en los que también operaba la Inquisición. En 2011, James Sweet publicó un libro sobre el curandero Domingos Álvares. Nacido en lo que hoy es Benín, Álvares fue esclavizado y enviado a Recife, en el norte de Brasil. Allí, inicialmente trabajó como esclavo en una plantación de azúcar, hasta que su fama como sanador creció y logró comprar su libertad. Terminó ejerciendo como curandero en Río de Janeiro, donde personas de todas las razas y clases sociales acudían a él como pacientes.

Sin embargo, al momento en que se publicaba el libro de Sweet, una nueva tendencia comenzaba a consolidarse en el campo de la historia de la diáspora africana: el creciente interés por el uso de conjuntos de datos como herramienta para mapear y comprender mejor las rutas de la diáspora en el mundo atlántico. Este interés surgió, en parte, del aumento en la financiación disponible para este tipo de investigaciones, y dio lugar a la publicación de bases de datos importantes y de acceso público, como slavevoyages y la Louisiana Slave Trade Database.

Más allá de los fondos disponibles por parte de gobiernos y fundaciones filantrópicas para esta investigación, hubo varios factores que impulsaron esta tendencia en la historia de la diáspora africana. El primero fue el hecho de que el tráfico de africanos esclavizados es uno de los procesos mejor documentados del periodo moderno temprano: se trataba de un «negocio» del que dependían grandes fortunas, por lo que sus inversores y agentes se esmeraban en registrar cada aspecto de sus actividades, en caso de que fuera necesario en algún tribunal donde esta «historicización» del pasado de los esclavizados resultara útil (algo muy bien explorado en un nuevo libro de Maria Montalvo, Enslaved Archives).

En segundo lugar, y con igual importancia, se dio el auge de la historia digital como campo disciplinar. La expansión de la computación y la datificación de las tendencias sociales y los procesos históricos ha sido un aspecto clave en el estudio de la historia (y, en realidad, de la vida misma) desde finales de los años noventa. A medida que la informática se integra en múltiples aspectos de la vida cotidiana, esto se refleja inevitablemente en los tipos de análisis históricos y en las formas de hacer historia.

Sin embargo, una consecuencia de esto es que puede perderse el potencial y la relevancia de los enfoques microhistóricos. Cuando existe tal profusión de detalles y datos, ¿por qué centrarse en un solo aspecto?

A medida que la inteligencia artificial crece año tras año y la capacidad de los sujetos humanos para pensar de forma independiente a la computación comienza a parecer cada vez más reducida, The Heretic of Cacheu es mi intento de responder a esta pregunta.

Dos juicios inquisitoriales en África Occidental en el siglo XVII

The Heretic of Cacheu es un libro que se inscribe en la tradición establecida por Ladurie, Ginzburg y Sweet, y se basa en registros de juicios inquisitoriales y otros documentos para replantear aspectos de la vida cotidiana y las historias sociales del pasado africano. Sin embargo, mientras que las obras de Ladurie y Ginzburg eran historias decididamente locales, yo sigo el ejemplo de Sweet al poner en primer plano la dimensión global de la vida social.

El hecho de que un libro como este pueda siquiera escribirse ya es, en cierto modo, un milagro. Solo se produjeron dos juicios inquisitoriales en esta región de África Occidental durante todo el siglo XVII. Sin embargo, estos juicios estaban conectados entre sí y ocurrieron dentro de la misma década (1657–1668). Cada uno de los procesos es extenso, por lo que hay más de mil folios de registros. A esto se suma otro conjunto de documentos inquisitoriales: libros de cuentas confiscados a un traficante de esclavos en Lima, Perú, en la década de 1630. En conjunto, hay más que suficiente material para que un historiador pueda trabajar con rigor.

El primer juicio fue el de Luis Rodrigues, un sacerdote disoluto originario de las islas de Cabo Verde, cuya caída fue provocada por una conspiración de sus enemigos. Rodrigues había sido párroco en Farim, una localidad situada a tres días de viaje río arriba desde Cacheu, y su vida allí dio lugar a todo tipo de acusaciones: fiestas con alcohol, libertinaje, tiroteos en las calles y relaciones con mujeres casadas cuyos maridos querían matarlo. Rodrigues fue juzgado por la Inquisición por solicitar favores sexuales a mujeres en el confesionario, pero fue absuelto, en esencia, porque sus acusadoras eran mujeres negras que carecían del estatus racial y social necesario para ser consideradas creíbles ante el tribunal inquisitorial de Lisboa.

Sin embargo, cuando Rodrigues regresó a Cabo Verde, descubrió que sus propiedades estaban en ruinas. Decidido a vengarse de sus enemigos, logró que lo nombraran visitador inquisitorial en Cacheu. Una vez allí, comenzó a promover un proceso contra Crispina Peres: ella era la comerciante más poderosa del lugar y esposa de alguien a quien él había señalado como enemigo declarado durante su propio juicio, el ex capitán general de Cacheu Jorge Gonçalves Frances.

Los detalles de estos juicios empiezan a revelar la profundidad que estos documentos ofrecen al reflexionar sobre el papel de los imperios en el pasado africano y global. Uno de ellos me resulta especialmente revelador: cuando finalmente Crispina Peres fue deportada para ser juzgada en Lisboa, su intérprete allí fue Manoel d’Almeida, el mismo hombre que la había llevado encadenada en barco desde África Occidental.

La forma en que las desigualdades de género, el poder, la injusticia y la crueldad se entrecruzan en esta sola anécdota despoja de su coraza al monolito emergente de los imperios europeos en el mundo moderno temprano. De hecho, Almeida fue ascendido poco después a capitán general de Cacheu —murió dos años más tarde, indefenso ante la fútil violencia de su propia ambición.

Microhistorias y la experiencia del pasado

Al seguir estos hilos de microdetalles en los juicios, emergen muchos aspectos fundamentales del pasado africano en su contexto global —de una forma que les confiere una urgencia y relevancia que pueden perderse en enfoques más centrados en los datos.

Podemos detenernos en algunas expresiones utilizadas durante los juicios. En un momento dado, el esposo de Crispina, Jorge, comenta que en Guinea “a menudo se convierte una mosca en elefante”, lo que revela la cultura de la oralidad y la exageración, la circulación de noticias y cuán central era todo ello en la vida cotidiana. En otro pasaje, Sebastião Rodriguez Barraza —un testigo en contra de Crispina y esclavizado en su casa— dijo: “nuestro vicario no golpeó a un esclavo con un palo, lo que significa que no ha hablado”. De esta frase se desprende una visión dolorosa y sombría sobre la normalización de las palizas a personas esclavizadas en un puerto como Cacheu.

Conoce los libros de nuestros colaboradores

De hecho, estos documentos nos ofrecen una visión mucho más profunda, a través de estos detalles, sobre la experiencia cotidiana del tráfico atlántico de personas esclavizadas. Escuchamos, en boca de las propias personas, su desesperación por ser libres, y cómo esto podía llevarlas a tomar decisiones que, desde fuera, podrían parecer impulsivas, en su intento por liberarse de sus “propietarios legales”.

Una frase casi de paso en el juicio revela un océano entero de desesperación. Una testigo, Maria Mendes, contó cómo “la sangre… fue vertida al mar por una esclava negra de Crispina Peres que luego iría a las Indias españolas”. En otras palabras, su condición de esclava doméstica no bastaba para protegerla de ser encadenada, marcada, llevada en canoa hasta uno de los barcos-tumba que esperaban en el puerto, y deportada a las Américas.

Era un destino que podía esperarle a cualquiera, si así lo dictaban los libros de contabilidad de créditos y deudas. Y eso añade una tristeza y una carga emocional aún mayores al leer sobre las vidas de quienes intentaron escapar, como pudieron, de esta esclavitud demoníaca, como tan elocuentemente la describe Tiya Miles en su nuevo libro sobre Harriet Tubman, Night Flyer.

Estos ejemplos ejemplifican lo que la microhistoria puede aportar al estudio de este periodo tan remoto del pasado africano. Las emociones que las personas podían sentir ante la perspectiva de ser esclavizadas y deportadas a las Américas se revelan con una fuerza que va más allá de los datos. Aquí, la historia se recupera desde la experiencia vivida, y no a través de la crueldad objetivada y econométrica del proceso histórico —algo que también muchas obras sobre la diáspora africana buscan alcanzar.

Conclusión: Más allá de la cosificación del pasado

Los historiadores que estudian el pasado remoto de África tienen la fortuna de contar con una enorme variedad de fuentes producidas por sujetos históricos africanos. Estas van más allá de los textos redactados en árabe y amhárico, e incluyen cartas escritas en kikongo y portugués por reyes del Reino del Kongo, así como una gran cantidad de objetos y artefactos materiales que, por sí solos, encierran mundos enteros —como lo ha demostrado de manera magistral la historiadora Ana Lúcia Araujo en su reciente libro The Gift.

Uno de los problemas que enfrentan los historiadores de este pasado con el auge de la historia digital y la inteligencia artificial es la forma —a menudo no verbalizada— en que los sujetos históricos son transformados en objetos históricos, o en “puntos de datos”, tal y como sus esclavizadores pretendían que quedaran registrados. Por eso, la necesidad de encontrar materiales que permitan un enfoque diferente de este pasado se vuelve más urgente que nunca.

Estos documentos inquisitoriales pueden parecer candidatos curiosos para este propósito. Pero, en realidad, se puede argumentar que fueron producidos, al menos en parte, por sujetos históricos africanos. Muchos de quienes actuaban como escribanos y testigos nacieron en el continente y, por lo general, eran de ascendencia africana.

Al observar con atención los detalles cuidadosamente registrados de vidas tan lejanas —de mujeres pertenecientes a las élites como Crispina Peres, pero también de muchas personas que no formaban parte de esas élites—, los historiadores pueden hacer un pequeño esfuerzo por restablecer el equilibrio en la era de la historia digital. Porque una historia datificada que no reconozca la centralidad de la experiencia histórica en su discurso termina por reducir la historia a un mero objeto de estudio. Y al hacerlo, las preocupaciones de quienes lucharon contra los violentos vaivenes del pasado —los sujetos históricos que produjeron las fuentes de las que dependemos— son cada vez más expulsadas de la memoria histórica.