Le monde a observé avec horreur le président des États-Unis, Donald Trump, commencer à adopter un manuel autoritaire. Pour comprendre l’inquiétude populaire, il est important de voir ce type de manuel à l’œuvre. On cite souvent à titre de comparaison la Hongrie d’Orbán, la Turquie d’Erdogan ou l’Inde de Modi, toutes des sociétés démocratiques libérales devenues de plus en plus autoritaires. La répression exercée par la Chine à

- Pourquoi comparer avec Hong Kong ?

- L’assaut contre les tribunaux

- Dégradation de la protection des libertés civiles

- Loyauté et responsabilité

- Affaiblissement du contrôle législatif

- Liberté démantelée

- Attiser la résistance violente

- Une éducation illibérale ?

- Autoritarisme d’un nouveau genre

- Résistance

- L’art de la résistance

- Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

Après avoir enseigné les droits humains et le droit constitutionnel pendant des décennies dans des universités de premier plan à Hong Kong, j’ai assisté avec horreur à la transformation de l’une des sociétés les plus libres et fondées sur l’État de droit au monde—où je m’exprimais régulièrement sur les affaires publiques—en un État autoritaire répressif. En 2020, les institutions libérales les mieux classées de la ville, très semblables à celles des États-Unis, ont été écrasées par une nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Sous la répression de Pékin, Hong Kong est passé d’une des sociétés ouvertes les plus libres et fondées sur l’État de droit au monde à un ordre répressif et illibéral.

Les impositions ultérieures de Pékin et les lois adoptées localement ont encore renforcé le virage répressif de la ville. L’une des sociétés les plus dynamiques au monde est désormais largement réduite au silence. Ces derniers mois, tu peux imaginer mon choc en voyant des actions et des politiques similaires se développer aux États-Unis. Bien sûr, les États-Unis et Hong Kong ne sont pas les seuls à connaître ce virage autoritaire illibéral. Un examen plus approfondi s’impose.

The crackdown in Hong Kong well illustrates how an established liberal constitutional order in a highly developed open society can be dismantled with alarming rapidity. Hong Kong’s previous liberal constitutional order and its subsequent authoritarian transition checks all the boxes for a useful comparison with current US policies. Are Americans now experiencing a similar transition? If so, how might this perilous path be avoided?

Pourquoi comparer avec Hong Kong ?

Sous la répression de Pékin, Hong Kong est passé d’une des sociétés ouvertes les plus libres et fondées sur l’État de droit au monde à un ordre répressif et illibéral. Ses libertés fondamentales ont été effectivement démantelées. En tant que plus ancienne démocratie constitutionnelle libérale du monde, les États-Unis sont-ils sur le point de subir le même sort ?

Les vastes répercussions dues à l’influence plus grande des États-Unis distinguent clairement l’impact potentiel du cas américain, mais les éléments de ce puzzle sur le terrain sont alarmants de similitude. En même temps, la résistance passionnée observée à Hong Kong devrait inspirer la contestation populaire aux États-Unis. Pour Hong Kong, le sort était déjà scellé par l’accord sino-britannique cédant le contrôle de la ville à Pékin, un régime notoirement intransigeant. Pour les États-Unis, il n’en est rien d’inévitable.

Le fait que la répression à Hong Kong soit orchestrée par le principal rival autocratique des États-Unis, la Chine, renforce encore sa pertinence comme point de comparaison. La politique étrangère américaine s’est longtemps focalisée sur l’influence à exercer sur le développement politique de la Chine et la limitation de son influence autocratique. Il y a eu beaucoup moins d’inquiétude quant aux effets en sens inverse. Contrairement à l’ancienne Union soviétique, la Chine n’a pas cherché à répandre le communisme à travers le monde.

Percevant la promotion des valeurs démocratiques libérales comme une menace existentielle, le Parti communiste chinois a plutôt cherché à empêcher que ces valeurs prennent racine chez lui et à promouvoir le développement de régimes autoritaires fondés sur le marché à l’étranger. Les gouvernements autoritaires sont moins enclins à critiquer le bilan de la Chine en matière de droits humains. Hong Kong est récemment devenu le symbole de cette stratégie. Si les politiques erratiques de Trump peuvent inquiéter Pékin, une dérive autoritaire des États-Unis ne le ferait pas.

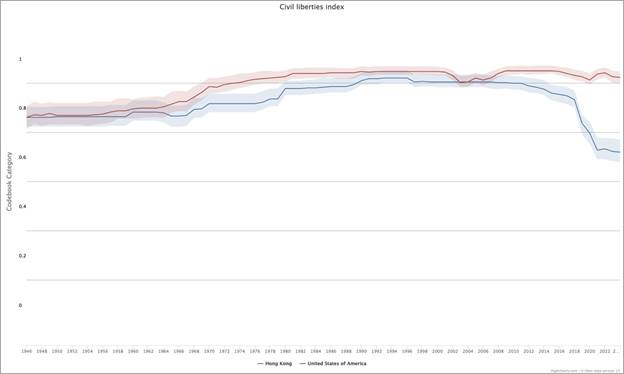

Bien que n’étant pas une démocratie à part entière, Hong Kong avant la répression était régulièrement classée au même niveau ou au-dessus des États-Unis comme l’une des sociétés ouvertes les plus libérales au monde. (Figure 1) À Hong Kong, on pouvait librement lire, écrire ou diffuser toute information sur la Chine, Hong Kong ou le monde. La ville était réputée pour ses tribunaux indépendants fondés sur la common law, une presse libre et vigoureuse, une fonction publique non partisane, une éducation libérale, la liberté académique, les manifestations populaires et une économie comparable, par habitant, à celle des démocraties occidentales.

Figure 1. Les données de V-Dem (https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/) montrent à quel point Hong Kong et les États-Unis suivaient une trajectoire similaire en matière de libertés civiles jusqu’à l’imposition de la loi sur la sécurité nationale en 2020.

Compte tenu de sa guerre commerciale avec la Chine, il est surprenant de constater que Trump semble, sur le plan intérieur, suivre le manuel autoritaire de la Chine tel qu’il est désormais appliqué à Hong Kong. De manière intentionnelle ou non, ses politiques aux États-Unis s’alignent souvent sur l’assaut illibéral de Pékin contre les libertés à Hong Kong. Une ville réputée pour ses vastes manifestations publiques et une presse libre et dynamique est aujourd’hui réduite au silence. Les États-U_

L’assaut contre les tribunaux

L’un des principaux volets de la répression à Hong Kong a été le scepticisme de Pékin à l’égard des tribunaux indépendants en tant que contre-pouvoir libéral face à l’exécutif. Les responsables de Pékin s’en sont pris depuis longtemps aux juges de Hong Kong qui remettaient en cause les abus de pouvoir. Ces attaques se sont intensifiées pendant les manifestations de 2019 et après le début effectif de la répression en 2020.

En vertu de la loi sur la sécurité nationale (NSL) imposée par Pékin en 2020, seuls les « juges désignés » peuvent instruire les affaires de sécurité nationale, et ils risquent d’être révoqués de ce statut s’ils tiennent des propos désapprouvés par Pékin sur des motifs de sécurité nationale définis de manière vague. Cette désapprobation s’exprime souvent par des attaques officielles dans les médias contrôlés par Pékin. Ces critiques, tristement célèbres, incitent fréquemment les responsables du gouvernement local à faire appel des décisions judiciaires défavorables devant des juridictions supérieures, voire directement auprès de Pékin.

De manière similaire, l’administration Trump a attaqué à plusieurs reprises les tribunaux américains qui œuvrent à faire respecter l’État de droit et à limiter le pouvoir exécutif. Trump a associé cela à des efforts persistants pour contourner ou ignorer les ordonnances judiciaires. Les appels fréquents du gouvernement et ses attaques ont visé à restreindre l’autorité des juridictions inférieures, accusées de s’emparer du pouvoir exécutif du président. Les décisions de justice visant à protéger les immigrés menacés d’expulsion ont souvent été ignorées, tout comme celles imposant l’exécution de mandats ou d’affectations budgétaires du Congrès. Les agences gouvernementales susceptibles de gêner l’agenda MAGA ont simplement été privées de financement ou fermées sur ordre, en contournant souvent les décisions judiciaires.

Dégradation de la protection des libertés civiles

L’offensive juridique ne s’arrête pas aux tribunaux. Le gouvernement de Hong Kong a en grande partie abandonné la défense des droits civils, tout comme la division des droits civiques du ministère américain de la Justice (DOJ). Tous deux ont adopté des approches plus idéologiques. Le département de la Justice de Hong Kong a mis en avant une conception de la sécurité nationale de style Pékin, qui promeut un programme illibéral et exclut largement toute résistance politique. Cela inclut des poursuites contre quasiment toute personne dans les milieux politiques ou médiatiques osant s’opposer à ces politiques. Des mandats d’arrêt et des primes ont également été émis contre des militants critiques de Hong Kong vivant à l’étranger.

Dans une veine idéologique similaire, le ministère américain de la Justice cible désormais ce que le directeur de la Division des droits civiques considère comme un biais anti-conservateur ou une idéologie « woke ». Comme sous le régime de sécurité nationale de la Chine, les critiques libéraux sont devenus sous Trump « l’ennemi de l’intérieur ». Cela marque un tournant où la sécurité nationale semble viser en priorité le peuple américain lui-même, suivant de près la stratégie de la Chine envers sa propre population. Les plaintes de l’administration concernant la prétendue « instrumentalisation » du DOJ par Biden sonnent creux face à sa propre politisation à outrance. Les garanties du Bill of Rights sur les libertés fondamentales, la non-discrimination et l’État de droit sont largement ignorées. En conséquence, près de la moitié des avocats de la Division des droits civiques du DOJ auraient démissionné.

À Hong Kong, une attaque particulièrement grave contre les libertés civiles s’est manifestée dans les procédures d’arrestation et de détention. La loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin a modifié les principes traditionnels de la common law, qui supposent un droit à la libération sous caution dans les poursuites pénales, pour instaurer une présomption contre la libération sous caution dans les affaires de sécurité nationale. Cela a permis de maintenir en détention des personnes poursuivies pour des infractions liées à la sécurité nationale pendant trois ou quatre ans en attendant leur procès. Certaines dispositions de cette loi autorisent même le transfert des poursuites vers la Chine continentale, où la plupart des droits sont ignorés ou bafoués.

L’administration Trump a, de manière similaire, détenu des personnes soupçonnées d’être des immigrés illégaux sans aucune procédure justifiant leur détention. Dans certains cas, ces détenus ont été envoyés dans des prisons étrangères où ils risquent fort d’être retenus indéfiniment sans procès. À cette dérive s’ajoutent désormais des informations selon lesquelles l’administration américaine aurait envisagé de suspendre le recours à l’habeas corpus, ce qui supprimerait la principale voie de recours en common law permettant à une personne arrêtée de contester sa détention.

Loyauté et responsabilité

Les fonctions administratives et les mécanismes de contrôle ont également subi l’impact de l’autoritarisme. À Hong Kong, comme aux États-Unis, les fonctionnaires supposément apolitiques ont été contraints de faire preuve de loyauté personnelle ou idéologique envers le nouveau régime pour conserver leur emploi. Cette loyauté est devenue le principal critère de responsabilité administrative. Ceux qui échouent à cette épreuve perdent leur poste.

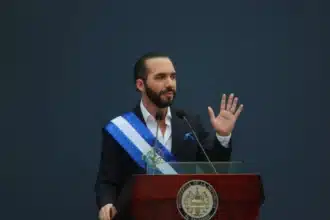

Le président Trump a promis à plusieurs reprises de poursuivre ses rivaux en justice.

Le contrôle du comportement administratif de manière plus générale s’est également détérioré. Hong Kong dispose désormais d’organes indépendants de sécurité nationale échappant à toute révision judiciaire, ainsi que d’unités spéciales de police et de poursuite qui opèrent dans le plus grand secret, avec peu ou pas de responsabilité.

La purge massive de la fonction publique aux États-Unis a encore affaibli, voire supprimé, les mécanismes de responsabilité administrative. De nombreux départements chargés de la surveillance ont été supprimés, tandis que d’autres agences indépendantes ont vu leur autonomie réduite. Même les juges pressentis pour être nommés à la magistrature fédérale sont désormais choisis davantage pour leur loyauté envers le programme de l’administration que pour leur attachement à la Constitution. En outre, des inspecteurs généraux auparavant indépendants ont été évincés par le soi-disant Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), une organisation extralégale. Le limogeage et le remplacement du haut commandement militaire sont particulièrement inquiétants, une armée apolitique étant essentielle à l’ordre constitutionnel libéral des Éta

Affaiblissement du contrôle législatif

Les organes législatifs de Hong Kong comme des États-Unis ont été neutralisés dans leur rôle de contrôle. Hong Kong avait auparavant développé un léger degré de démocratie, avec la moitié des membres du Conseil législatif élus directement lors d’élections compétitives.

Cette disposition assurait un certain contrôle législatif sur les responsables nommés par Pékin. En 2021, Pékin a supprimé par décret même cette responsabilité partielle, imposant un système électoral réservé aux « patriotes », conçu à travers un processus de sélection complexe pour exclure les candidats de l’opposition. Pratiquement toute l’opposition politique avait déjà été arrêtée plus tôt cette année-là et serait ensuite condamnée pour des infractions à la sécurité nationale pour avoir organisé une élection primaire. Depuis, seules les personnes dites « patriotes » sont autorisées à se présenter aux élections, interdisant la participation de tout candidat d’opposition.

Le président Trump a promis à plusieurs reprises de poursuivre ses rivaux. Il a en outre largement réduit au silence la majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat en menaçant d’écarter tout collègue de parti qui prendrait position contre lui, neutralisant ainsi efficacement le contrôle législatif critique. À coups de décrets présidentiels, il semble déterminé à gouverner par ordonnance. En conséquence, l’administration a ignoré aussi bien les lois imposant des allocations budgétaires que celles établissant des organismes chargés de mettre en œuvre les politiques publiques.

Bien qu’on n’ait pas encore atteint l’ampleur des arrestations massives d’opposants démocrates à Hong Kong, des agents fédéraux ont arrêté plusieurs membres du Parti démocrate venus protester contre la répression de l’immigration. L’administration a également cherché à restreindre l’accès au vote par des exigences strictes en matière d’identification, sans doute pour influencer les résultats électoraux à l’avenir. Les responsables de l’administration Trump sont bien connus pour avoir affirmé, sans aucune preuve, que l’élection de 2020 — organisée alors que Trump était encore président — avait été truquée.

Liberté démantelée

À Hong Kong comme aux États-Unis, cette atteinte à la surveillance constitutionnelle libérale ne s’arrête pas à l’attaque contre les trois pouvoirs de l’État. D’autres contre-pouvoirs ont également été affaiblis. Le manuel de Pékin appliqué à Hong Kong a rapidement cherché à faire taire les médias critiques, en arrêtant le directeur de publication et en fermant le principal journal d’opposition, l’Apple Daily, ainsi qu’en ciblant plusieurs sites d’information en ligne influents.

Le principal diffuseur public, calqué sur la BBC, a reçu de nouvelles directives en matière de sécurité nationale qui ont étouffé son indépendance. Cette intimidation et cette réglementation ont été accompagnées d’autres stratégies issues de longue date du manuel de Pékin, telles que la sélection préférentielle des journalistes invités aux événements officiels et les attaques directes contre les journalistes en raison de leurs reportages.

Les exemples observés à Washington sur le front médiatique incluent de manière similaire une sélection préférentielle visant à exclure les grandes organisations de presse, comme les agences de presse, de la couverture de la Maison-Blanche ; des tentatives de couper les financements des diffuseurs publics ; et les attaques fréquentes de Trump contre les journalistes qu’il n’apprécie pas, ainsi que ses critiques généralisées contre les médias traditionnels, qualifiés de « fake news ».

Les organisations communautaires critiques ont subi la même pression dans les deux cas. À Hong Kong, ces organisations étaient à l’origine des nombreuses manifestations massives et non violentes que la ville a connues pendant des décennies. À partir de 2020, face aux arrestations ou aux menaces d’arrestation, plus de soixante organisations hongkongaises pro-démocratie ou de défense des droits humains se sont dissoutes, tout comme les principaux syndicats. La profession juridique n’a pas été épargnée, le Barreau et la Law Society ayant été poussés à élire des dirigeants proches de Pékin.

L’approche de l’administration Trump a consisté à réduire drastiquement le financement traditionnel des États-Unis aux organisations qui étudient et promeuvent les valeurs démocratiques libérales américaines. Des canaux majeurs de financement, tels que l’USAID, le National Endowment for Democracy, l’US Peace Institute et le Wilson Center, entre autres, ont été visés par des mesures de désengagement financier, plusieurs ayant été effectivement fermés. Seules des injonctions judiciaires ont bloqué certaines de ces mesures, ce qui soulève à nouveau la question de savoir si ces décisions de justice seront ignorées ou partiellement mises en œuvre.

Cette purge menée aux États-Unis a visé non seulement les ONG axées sur la démocratie et les droits humains, mais aussi celles engagées dans la recherche scientifique, la santé ou la lutte contre la pauvreté, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Ce qui inquiète particulièrement en matière d’État de droit, c’est le ciblage par vengeance de grands cabinets d’avocats américains ayant travaillé pour des opposants de Trump ou engagés dans des procédures contre lui. Le résultat, comme à Hong Kong, est une mise au silence ou une dégradation de la défense de la justice sociale, certaines organisations cédant aux exigences abusives de Trump dans le but de survivre.

Attiser la résistance violente

Peut-être l’aspect le plus sordide de ce manuel autoritaire réside-t-il dans l’instrumentalisation par des responsables zélés d’une force policière excessive pour provoquer une résistance violente et semer le chaos. Cette résistance sert ensuite de prétexte pour imposer des mesures répressives supplémentaires. Cette stratégie s’est manifestée aussi bien à Hong Kong qu’aux États-Unis. À Hong Kong, ce scénario a commencé avec une violente répression policière des manifestants en 2019. Les scènes chaotiques de gaz lacrymogènes et de brutalité policière ont attiré davantage de manifestants et accru la violence des protestations. Plus de 10 000 manifestants, pour la plupart jeunes, ont été arrêtés. Au cours des mois et années qui ont suivi, plusieurs milliers ont été poursuivis pour diverses infractions à l’ordre public et condamnés à de lourdes peines.

L’administration américaine suit un manuel similaire. Au moment de rédiger ces lignes, une scène de ce type se déroule dans les rues de Los Angeles. Des manifestants sont descendus dans la rue en réaction à ce qui est perçu comme une répression excessive de la part de l’agence américaine de l’immigration (ICE) dans la mise en œuvre de l’agenda de déportation de Trump. Plutôt que de laisser la police locale gérer la situation avec discernement, l’administration Trump a mobilisé la Garde nationale et même les Marines, en contournant les autorités de l’État et de la ville.

Comme à Hong Kong, ces excès ont été largement perçus comme des tentatives provocatrices destinées à semer le chaos et à justifier une répression agressive contre toute résistance publique aux politiques migratoires de l’administration à l’échelle nationale. Le président Trump avait déjà indiqué, en réaction aux manifestations “Black Lives Matter” durant son premier mandat, qu’il était prêt à faire appel à l’armée pour “rétablir l’ordre”. On ne peut que deviner jusqu’où il serait prêt à aller dans ce domaine.

Une éducation illibérale ?

Les attaques contre les institutions éducatives soulignent l’étendue de ce manuel autoritaire. À Hong Kong, la répression a visé la riche tradition d’éducation libérale de la ville. De nouvelles directives ont été imposées dans les établissements scolaires à tous les niveaux. L’accent anciennement mis sur une éducation critique et libérale a été remplacé par un enseignement axé sur le patriotisme et la conception de la sécurité nationale selon Pékin. Les élèves ont été encouragés à signaler les camarades ou enseignants qui enfreindraient ces principes. En tant qu’ancien professeur à Hong Kong, je remarque particulièrement que les universités engagées publiquement dans lesquelles j’ai travaillé sont désormais largement silencieuses sur toute question politiquement sensible.

Bien que la démocratie américaine soit aujourd’hui confrontée à de sérieux défis, ce n’est ni la première ni la dernière fois que cela se produit.

Aux États-Unis, ce type de répression dans le secteur éducatif a pris une forme spécifiquement américaine à travers les attaques idéologiques contre les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), le retrait de milliards de dollars de financement fédéral pour la recherche, les menaces de suppression du statut fiscal des universités et le ciblage des étudiants internationaux.

Au-delà des justifications avancées, ces attaques s’expliquent essentiellement par la perception selon laquelle les universités et les enseignants, de manière générale, seraient des vecteurs libéraux de « l’idéologie woke ». L’administration a même émis des décrets contre l’université de Harvard, initialement bloqués par une décision de justice, visant à interdire l’admission d’étudiants internationaux.

Aux États-Unis, des étudiants et professeurs étrangers sont arrêtés et expulsés pour avoir tenu des propos pourtant traditionnellement protégés, comme protester contre la guerre à Gaza. Les chercheurs et enseignants qui expriment un désaccord risquent également de perdre leur emploi ou des financements essentiels. L’administration américaine cherche à prendre le contrôle des contenus enseignés aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. On peut légitimement se demander comment un gouvernement dans une société démocratique, dans un pays composé en grande partie de générations d’immigrés, peut s’opposer à la diversité, à l’équité et à l’inclusion — telles qu’elles sont généralement comprises — et aller jusqu’à interdire leur simple discussion.

Autoritarisme d’un nouveau genre

Une caractéristique essentielle de ce modèle autoritaire d’un nouveau genre est que les deux gouvernements prétendent suivre à la lettre leurs mandats constitutionnels et respecter les droits humains internationaux, alors même qu’ils en violent l’esprit comme la lettre. Plutôt que des bottes militaires de coup d’État classique, ce sont des institutions libérales qui restent en place, bien que gravement affaiblies et instrumentalisées, ouvrant ainsi la voie à une répression incontrôlée.

Ironiquement, un membre éminent de l’administration Trump, le secrétaire d’État Marco Rubio, avait auparavant participé, en tant que sénateur, à des auditions et à des déclarations condamnant des politiques similaires à Hong Kong.

Bien que ces exemples ne soient que la partie émergée de l’iceberg, il est essentiel de comprendre que les accusations d’utilisation d’un manuel autoritaire ne relèvent pas uniquement de la rhétorique. Ce manuel implique une attaque systématique contre tout un ensemble de pratiques conçues pour limiter le pouvoir exécutif. Si la comparaison entre les États-Unis et des pays aux traditions religieuses, culturelles ou économiques radicalement différentes suscite souvent des réserves culturelles, celle avec une juridiction de common law imprégnée d’un ordre libéral similaire peut mieux mettre en lumière les risques encourus.

Avant la répression de Pékin, Hong Kong, en tant que l’un des principaux centres financiers mondiaux, fonctionnait en grande partie comme New York ou Londres, attirant par son engagement fort envers l’État de droit, les libertés fondamentales et une éducation libérale de très haut niveau. Sa petite taille et la défense passionnée des valeurs libérales par sa population — comme en témoignent les manifestations massives de 2019 — sont très familières aux Américains, dont l’histoire est marquée par de nombreuses protestations en faveur des droits civiques, du travail et de la liberté d’expression.

Résistance

Malheureusement, la résistance aux politiques autoritaires de Trump a semblé faible ou mal organisée. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu de riposte. Erica Chenowith et d’autres ont documenté une expansion spectaculaire du nombre de manifestations sous Trump 2.0. Les sondages montrent que bien plus de la moitié des Américains s’opposent fermement aux politiques de Trump. Les manifestations nationales « Pas de rois » en sont une claire illustration. D’autres formes de résistance se sont manifestées à travers divers boycotts (notamment la campagne #TeslaTakedown), des grèves, des désinvestissements, des actions en justice et des expressions d’indignation des électeurs lors d’assemblées locales et autres rassemblements.

Le simple volume des politiques répressives évoquées, auquel s’ajoutent d’autres mesures internationales impopulaires non abordées ici — telles que les droits de douane ou les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient — a dépassé la capacité de planification des actions collectives. Les Américains ont dû admettre qu’une menace fondamentale contre les bases de leur démocratie pouvait émerger aux États-Unis même. Ce sont des valeurs que beaucoup pensaient indestructibles après 250 ans d’histoire. Comme cette comparaison le suggère, ces traditions américaines sont bel et bien vulnérables.

Dirigés de l’extérieur par l’une des grandes puissances autoritaires mondiales, les habitants de Hong Kong avaient peu de chances d’arrêter la répression qu’ils subissaient, bien que les manifestations massives de 2019 aient prouvé leur détermination. Mais les États-Unis sont bien mieux placés pour résister. Les seuls obstacles sont un mélange d’incrédulité, de complaisance et de difficulté à coordonner l’action collective.

L’art de la résistance

Comme l’a souligné un article récent de Foreign Affairs sur les stratégies de résistance dans d’autres pays (mars 2025) signé par Laura Gamboa, il est essentiel de freiner les dérives autoritaires dès les premiers signes. Une résistance organisée et précoce sur plusieurs fronts est cruciale. Le peuple de Hong Kong, lors de ses immenses manifestations de 2019, avait compris cela, mais il n’avait pas accès au centre de pouvoir situé à des milliers de kilomètres, à Pékin, qui contrôlait son destin. Les Américains, eux, ne souffrent pas de cette contrainte.

Certaines actions déjà engagées ont été significatives, comme les nombreux recours déposés par des groupes de défense des libertés civiles et d’autres acteurs, bien qu’une Cour suprême à majorité conservatrice puisse limiter l’efficacité de cette voie. Comme mentionné plus haut, les boycotts, les grèves, le désinvestissement et d’autres formes de non-coopération peuvent aussi jouer un rôle. Il sera crucial de bâtir une base politique locale par le biais des élections locales, des assemblées publiques et d’autres formes d’organisation communautaire. La députée Alexandria Ocasio-Cortez et le sénateur Bernie Sanders ont donné un bon exemple à cet égard lors d’une récente tournée de conférences.

Il est d’autant plus nécessaire de coordonner des actions collectives non violentes afin de fédérer une agenda politique commun et éclairé. Les droits ne valent que s’ils sont soutenus et défendus par le public. Tous les canaux publics doivent être pleinement mobilisés. Les militants peuvent combiner les actions juridiques et législatives pour protéger leur engagement et faire avancer leur cause. Les manifestations populaires ne garantissent pas à elles seules le succès, mais elles permettent d’attirer l’attention sur les enjeux.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

D’autres formes d’action collective pourraient inclure des réponses institutionnelles de la part d’organisations universitaires et professionnelles. Les universités, les médias et les instances juridiques, aujourd’hui violemment attaqués, doivent produire une voix collective à la fois locale et internationale. Comme les Hongkongais l’ont bien compris, l’attention internationale peut être aussi déterminante que l’attention locale pour susciter du soutien et exercer une pression politique.

Bien que le Parti démocrate américain soit légèrement en minorité dans les deux chambres du Congrès, il n’est pas dépourvu de pouvoir. Le recours de Trump aux décrets présidentiels a largement écarté le débat parlementaire, mais il devra tôt ou tard s’engager dans le processus législatif si son programme veut s’inscrire dans la durée. Son soi-disant projet de loi fiscale “grand et magnifique”, actuellement en discussion au Congrès, en est la première tentative. Le Parti démocrate devra être présent à chaque vote et prêt à faire obstruction si nécessaire, à l’image de ce que les républicains ont fait face aux deux dernières administrations démocrates.

À cet égard, Hong Kong est encore un exemple. En raison d’un système électoral truqué avant la répression, les démocrates du Conseil législatif de Hong Kong formaient une minorité permanente, occupant environ un tiers des sièges — bien qu’ils remportaient généralement près de soixante pour cent des suffrages pour la moitié de l’organe élue au suffrage direct. La légitimité de leur position leur permettait de revendiquer l’État de droit et les engagements en matière de droits humains inscrits dans la Loi fondamentale et la Déclaration des droits. Grâce à cette posture, ils parvenaient à orienter le débat public et, souvent, à faire progresser les valeurs démocratiques libérales ainsi que les lois associées.

Aux États-Unis, le discours de 25 heures au Sénat récemment prononcé par le sénateur Cory Booker illustre la posture d’un législateur élu prenant hautement position sur des principes. D’autres actions de ce type seront nécessaires, peut-être une série coordonnée d’interventions parlementaires de ce genre.

Bien que la démocratie américaine soit aujourd’hui confrontée à de graves défis, ce n’est ni la première ni la dernière fois que cela arrive. Observée à travers le prisme critique des pratiques autoritaires comparées, il ne fait désormais aucun doute sur la réalité à laquelle sont confrontés les Américains. La seule question qui demeure est celle des actions à entreprendre. Comme ce fut le cas pour Hong Kong, les voix étrangères en faveur des valeurs démocratiques libérales auront elles aussi un rôle essentiel à jouer.