Justice sélective

En mars 2025, le président Donald Trump est entré au Département de la Justice pour déclarer la fin du « Département de l’Injustice ». Il a promis de rétablir « la loi et l’ordre » en s’attaquant à la criminalité urbaine et à l’immigration illégale, mobilisant le soutien à son programme répressif. Mais alors que Trump fustigeait la délinquance de rue, la procureure générale Pam Bondi réduisait discrètement le rôle de l’État dans la poursuite des crimes d’entreprise. La rhétorique répressive de Trump a été accompagnée de l’effort le plus agressif depuis plus d’une décennie pour démanteler la régulation financière : réduction des exigences de capital, affaiblissement des protections des consommateurs et recul dans la lutte contre la corruption d’entreprise.

- Justice sélective

- Les racines idéologiques de l’inégalité juridique

- Régulation pour les élites, punition pour les pauvres

- Préjugés modernes, logiques anciennes

- Réformer la régulation et en affronter les limites

- Au-delà de la réforme : Des remèdes radicaux pour une justice économique

- Renverser la logique punitive

Dans ce discours de mars, Trump a promis de rétablir « la sécurité dans nos villes ainsi que dans nos communautés » en punissant le crime, mais seuls certains types d’infractions semblaient compter. Cette stratégie bifurquée—répression dans la rue et indulgence dans les bureaux—fait écho à une ancienne tradition américaine consistant à intensifier la violence carcérale tout en affaiblissant la responsabilité des élites, une caractéristique centrale de l’État américain. Comprendre ce dualisme, et la manière dont il s’est enraciné dans le droit, nécessite d’examiner l’architecture institutionnelle et les choix historiques qui l’ont façonné et perpétué.

La punition ne résout pas les inégalités économiques qui alimentent la criminalité de rue, et la régulation dérange rarement les incitations au profit qui sous-tendent les abus des entreprises.

C’est le projet de mon livre, Dual Justice: America’s Divergent Approaches to Street and Corporate Crime, qui retrace les racines idéologiques et institutionnelles de ces inégalités et propose une voie différente. Le livre montre comment les États-Unis ont construit deux systèmes juridiques distincts : un système de justice pénale conçu pour punir sévèrement les crimes de rue, et un État régulateur chargé de surveiller administrativement les préjudices causés par les entreprises.

Ces systèmes définissent l’illégalité de manière différente selon qui en est l’auteur et où elle se produit. Les fusillades et les vols à main armée au niveau de la rue sont considérés comme des échecs moraux individuels appelant une punition, tandis que les décisions d’entreprise motivées par le profit et ayant des conséquences mortelles sont perçues comme des réalités économiques malheureuses mais inévitables à encadrer par la régulation. Pourtant, ces deux formes de préjudice ont la même origine : un système économique défaillant. Tant que nous ne ferons pas face à cette réalité et aux inégalités dans leur gestion, les cycles de dommages qu’elles engendrent ne feront que perdurer.

Les racines idéologiques de l’inégalité juridique

Cette divergence reflète des présupposés idéologiques anciens remontant à l’ère progressiste, un moment charnière de l’évolution politique américaine où deux composantes majeures du système juridique ont vu le jour.

Tout d’abord, le système moderne de justice pénale a commencé à se structurer, en se concentrant sur la gestion des délinquants à travers des mesures individualisées axées sur la réhabilitation ou la punition.

Parallèlement, l’État fédéral régulateur a commencé à prendre forme. Des agences et commissions administratives furent créées pour encadrer les excès des barons voleurs, les législateurs décrivant leurs actes comme des débordements compréhensibles d’un esprit entrepreneurial nécessitant une régulation corrective.

Ces évolutions institutionnelles ont été influencées par deux cadres idéologiques : l’idéologie réhabilitative et l’idéologie régulatrice. Toutes deux s’appuyaient sur des conceptions eugénistes du comportement humain, mais fonctionnaient de manières distinctes.

L’idéologie réhabilitative considérait les délinquants de rue pauvres et non blancs comme génétiquement inférieurs et dignes de sanctions sévères, tandis que l’idéologie régulatrice voyait les délinquants en col blanc comme des acteurs rationnels dont les écarts étaient des sous-produits de l’ambition entrepreneuriale à encadrer, non à condamner.

Régulation pour les élites, punition pour les pauvres

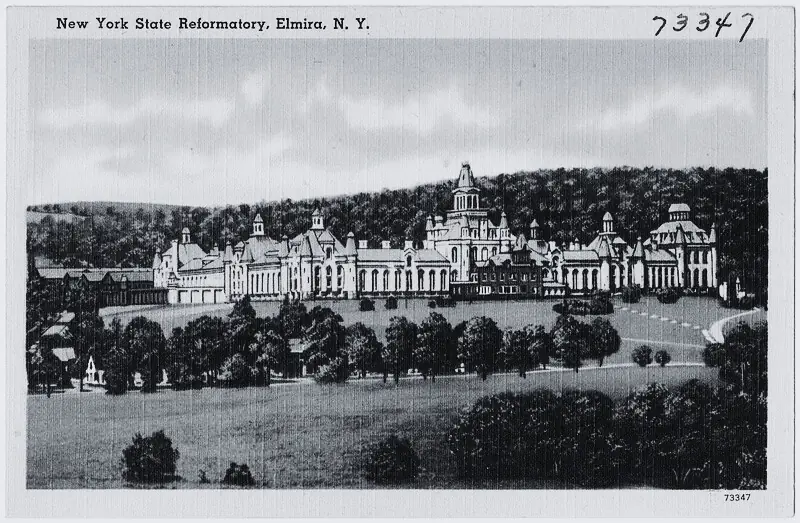

L’idéologie réhabilitative dissimulait sa dimension punitive sous le langage de la réforme. Les premiers partisans de la réhabilitation, comme Zebulon Brockway, directeur du centre de rééducation d’Elmira à New York, incarnaient cette dualité. Tout en affirmant vouloir réhabiliter les délinquants, Brockway et d’autres progressistes adhéraient aux théories eugénistes du criminologue Cesare Lombroso, qui soutenait que certaines personnes étaient génétiquement inférieures, des « criminels-nés », biologiquement prédisposés au crime et irrécupérables.

Brockway qualifiait ces personnes de « êtres humains défectueux », et lui ainsi que d’autres réformateurs américains préconisaient des interventions punitives allant de longues peines de prison à la stérilisation forcée pour ces « incorrigibles ». Cela faisait de l’approche réhabilitative une technique à double tranchant, qui offrait une réforme conditionnelle aux curables tout en condamnant à une justice sévère ceux jugés irrécupérables sur le plan eugénique.

Le droit américain continue de refléter les fondements eugénistes des idéologies réhabilitative et régulatrice.

De manière alternative, l’idéologie régulatrice qui a façonné la gouvernance durant l’ère progressiste ne considérait pas les préjudices causés par les entreprises comme des crimes, mais comme le prolongement rationnel de structures économiques pouvant être géré par des sanctions administratives.

Des institutions comme la Commission du commerce inter-États (ICC) et la Commission fédérale du commerce (FTC) ont été conçues pour encadrer les abus des capitalistes industriels par la régulation, même si les populistes et les critiques des grandes entreprises réclamaient une responsabilité pénale.

Ce choix reflétait un double standard plus large, enraciné dans la pensée eugéniste, où les chercheurs pathologisaient les criminels de rue comme génétiquement inférieurs, tout en excusant les fautes des élites économiques. Par exemple, dans son ouvrage de 1904, The Diseases of Society, le médecin G. Frank Lydston affirmait que les auteurs de crimes violents et de délits contre la propriété présentaient des déformations crâniennes fréquentes chez les pauvres, ce qui les désignait comme biologiquement enclins au crime.

En revanche, Lydston décrivait les délinquants issus des élites comme des « citoyens respectés » dotés d’une « grande capacité innée pour le bien », et affirmait qu’ils ne présentaient pas la dégénérescence justifiant la punition de personnes telles que le « petit voleur ». Puisque ces hommes ne montraient aucune déviance intrinsèque, ils ne nécessitaient ni réhabilitation ni sanction.

La logique de Lydston fut reprise par des figures influentes comme Louis Brandeis. Lors des débats sur la FTC, Brandeis déclara au Congrès que les fautes des entreprises n’avaient pas la « souillure morale » propre au crime ordinaire. Les abus industriels, soutenait-il, devaient être traités non pas par la menace de sanctions, mais en régulant les conditions économiques de façon à rendre les méfaits entrepreneuriaux « contre nature ». Pourtant, en tant que juge à la Cour suprême, Brandeis rejoignit la majorité dans l’affaire Buck v. Bell (1927), en soutenant une opinion favorable à la stérilisation forcée, préférée, entre autres, à « attendre d’exécuter une descendance dégénérée pour crime ». De telles logiques contradictoires ont naturalisé l’impunité des élites tout en justifiant une gouvernance punitive envers les classes inférieures, ancrant un ordre juridique distinguant les préjudices à punir de ceux à gérer.

Préjugés modernes, logiques anciennes

Le droit américain continue de refléter les fondements eugénistes des idéologies réhabilitative et régulatrice. Les évaluations contemporaines du risque reposent, par exemple, sur des facteurs comme les arrestations antérieures, l’historique professionnel et la stabilité financière – des indicateurs biaisés par les inégalités raciales et économiques – pour classer les individus comme réformables ou à haut risque, reproduisant les anciennes distinctions entre corrigibles et incorrigibles à travers les dynamiques contemporaines de race et de classe.

Pendant ce temps, les fautes des entreprises continuent d’être régies par le droit civil, administratif et équitable, renforçant l’idée selon laquelle les infractions commises par les élites sont moins criminelles que les délits de rue. On peut citer, par exemple, la grâce accordée en 2020 par Donald Trump à Michael Milken, condamné pour crimes financiers lors de la crise de l’épargne et du crédit dans les années 1980.

En défendant cette grâce, Trump salua l’esprit d’entreprise de Milken et affirma que les procureurs l’avaient injustement poursuivi pour ses « mécanismes de financement innovants », qui, dans le passé, n’avaient été considérés que comme des « infractions techniques et violations réglementaires ». Cette manière de présenter les faits illustre comment les fautes des élites sont souvent perçues comme des écarts mal interprétés de l’esprit entrepreneurial, considérés comme criminels uniquement en cas d’excès de régulation.

Dual Justice trace une voie vers un système fondé sur l’équité, la dignité et la responsabilité démocratique.

Les cadres réhabilitatif et régulateur conceptualisent tous deux le préjudice en fonction de présupposés hérités sur la hiérarchie raciale et sociale. Les pauvres sont perçus comme intrinsèquement criminels et punis en conséquence, tandis que les acteurs du monde des affaires sont considérés comme naturellement doués et rationnels, leurs fautes ne nécessitant qu’une correction technocratique. Ainsi, aucun de ces cadres ne s’attaque aux causes structurelles du préjudice.

La punition ne résout pas les inégalités économiques qui alimentent la criminalité de rue, et la régulation dérange rarement les incitations au profit derrière les abus d’entreprise. En maintenant ce double standard, le droit américain dissocie le préjudice économique causé par les élites de la condamnation morale infligée aux délinquants pauvres, entretenant un système qui protège les puissants, criminalise les vulnérables et engendre cynisme, ressentiment et appels à une transformation structurelle.

Réformer la régulation et en affronter les limites

Dual Justice contends that meaningful change requires a dual strategy: institutional reforms to the criminal justice system and regulatory state, and deeper, structural transformations of the political economy that rehabilitative and regulatory ideologies sustain. While pragmatic institutional reforms can yield incremental improvements and alleviate urgent problems, they remain insufficient in providing fundamental change, which can only be achieved through addressing the underlying economic conditions that produce inequality and wrongdoing.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

Bien que l’ouvrage traite également de la réforme de la justice pénale, cet article met l’accent sur ses propositions visant à réparer le système de régulation et à repenser la gouvernance des entreprises. Il est essentiel que Dual Justice mette en garde contre une approche du crime d’entreprise fondée sur une logique punitive calquée sur la répression des délits de rue. Une telle stratégie ne ferait qu’étendre l’État carcéral. À la place, le livre préconise une approche équilibrée de la régulation des entreprises, en s’appuyant sur le modèle de « régulation réactive » de Braithwaite et Ayres. Ce cadre envisage une « pyramide de sanctions », avec une intensification des mesures proportionnelle à la gravité et à la fréquence des infractions.

Une telle évolution nécessiterait un réinvestissement important dans les agences de régulation. Pourtant, les modèles budgétaires actuels qui estiment le coût de fonctionnement des agences occulent souvent les bénéfices financiers de l’application de la loi en négligeant les revenus générés par les amendes et les accords. Ainsi, des agences comme la SEC et la division antitrust du DOJ récupèrent régulièrement bien plus que leur budget, mais leur travail est pourtant présenté comme inefficace. Par exemple, la volonté du président Trump de réduire le Bureau de protection financière des consommateurs repose sur une présentation trompeuse de ses coûts, ignorant les sommes considérables restituées aux consommateurs lésés. Reconnaître les retombées fiscales d’une régulation rigoureuse pourrait renforcer le soutien politique à l’expansion des capacités des agences.

L’ouvrage soutient également la proposition de Jennifer Taub de créer une division spécialisée au sein du DOJ pour poursuivre les crimes financiers complexes.

En revenant sur l’échec de l’unité de lutte contre la fraude dans les institutions financières créée après la crise des caisses d’épargne, Dual Justice insiste sur le fait que toute nouvelle unité doit disposer d’un pouvoir d’enquête indépendant et de solides capacités de coordination avec les régulateurs. Elle devrait aussi pouvoir suivre les récidivistes de manière autonome et pourrait être financée en réaffectant les recettes générées par les agences de régulation.

Une autre proposition concerne le déficit de données sur l’application des lois en matière de criminalité d’entreprise. Comme de nombreuses pratiques illégales des entreprises sont traitées par voie administrative, il existe peu de statistiques complètes sur les contrevenants en col blanc.

Dual Justice appelle à la création d’une base de données centralisée recensant les actions réglementaires et les signalements pénaux entre agences. Un tel centre d’échange permettrait aux régulateurs d’identifier les entreprises récidivistes, même lorsque les infractions sont réparties entre différentes juridictions, et d’agir en conséquence.

Le livre reconnaît néanmoins les limites de ce type de réforme institutionnelle. Les ajustements réglementaires peuvent légitimer une économie politique qui privilégie le pouvoir des entreprises et le profit au détriment du bien-être public. Même les poursuites les plus fermes contre les sociétés restent des outils réactifs, incapables de déraciner les incitations structurelles à la criminalité d’entreprise. Pour ces raisons, l’ouvrage plaide en faveur de transformations politico-économiques plus radicales du modèle économique des entreprises.

Au-delà de la réforme : Des remèdes radicaux pour une justice économique

Une proposition consiste à démanteler les institutions financières afin d’éliminer les incitations liées au “trop gros pour faire faillite” et de limiter les risques systémiques. Plafonner la taille des établissements, par exemple en limitant l’exposition bancaire à 3 % du PIB ou en rétablissant la séparation Glass-Steagall entre les banques commerciales et d’investissement, obligerait les firmes à réduire leur taille et diminuerait la probabilité de renflouements publics. En supprimant la garantie implicite d’un sauvetage étatique, de telles mesures réduiraient les incitations à la prise de risques excessive. Bien que politiquement sensibles, ces réformes ont suscité un intérêt bipartisan comme leviers pour restaurer la discipline du marché et la responsabilité démocratique.

Plutôt que de reproduire la logique punitive du système judiciaire dans les conseils d’administration, Dual Justice défend l’inverse : appliquer les principes de régulation utilisés pour prévenir les crimes d’entreprise aux communautés économiquement marginalisées.

Une deuxième proposition soutient un régime d’octroi de chartes d’entreprise inspiré de l’Accountable Capitalism Act. Cela exigerait que les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard de dollars obtiennent une charte fédérale imposant des obligations envers les travailleurs, les consommateurs et les communautés, et non seulement envers les actionnaires. Cette proposition habiliterait également les procureurs généraux des États à engager des actions pour révoquer les chartes en cas d’infractions, et garantirait une représentation des salariés dans les conseils d’administration, favorisant ainsi la responsabilité sociale, limitant les abus et atténuant les incitations à maximiser le profit au détriment du bien commun.

La troisième proposition, la plus ambitieuse, préconise la nationalisation partielle du secteur financier. Cette option s’appuie sur des précédents historiques et internationaux : des centaines de banques publiques existent dans le monde, les États-Unis ont détenu des parts dans les First et Second Bank of the U.S., et l’État du Dakota du Nord exploite depuis plus d’un siècle une banque publique performante. Les banques publiques pourraient proposer des alternatives stables et prudentes aux établissements privés, exerçant une pression concurrentielle en faveur de pratiques financières responsables. Elles pourraient aussi desservir les communautés mal couvertes, financer des projets d’intérêt général et promouvoir les biens publics, en s’attaquant aux conditions économiques qui nourrissent la criminalité de rue.

Renverser la logique punitive

Plutôt que de reproduire la logique punitive du système judiciaire dans les conseils d’administration, Dual Justice soutient l’inverse : appliquer aux communautés économiquement marginalisées les principes de régulation utilisés pour prévenir la criminalité dans les grandes entreprises. Il s’agit ici d’améliorer les conditions économiques des quartiers défavorisés comme stratégie de gouvernance face à la criminalité de rue.

Des investissements fédéraux dans le logement social et les écoles publiques pourraient offrir une stabilité économique réduisant la criminalité, tandis que des programmes d’emplois publics offriraient un travail digne et utile aux personnes issues de communautés criminogènes. Plutôt que de se concentrer sur la réparation individuelle, une telle approche régulatrice dans l’espace public réduirait la précarité à l’origine de nombreux comportements déviants. Mettre la justice économique au centre plutôt que la sanction permettrait de dépasser le modèle réhabilitatif défaillant qui perpétue les mythes de l’incorrigibilité individuelle.

Ce qui en ressort, c’est une vision de la justice fondée non sur l’expansion carcérale ni sur un ajustement technique des régulations, mais sur une réorientation en profondeur de l’économie politique. Le statu quo, qui tolère les préjudices économiques des élites tout en sanctionnant les plus marginalisés, a engendré une forte aliénation et un profond cynisme. Mais en appelant à des transformations structurelles de l’économie politique face aux inégalités qui alimentent à la fois la criminalité de rue et celle des entreprises, Dual Justice trace une voie vers un système fondé sur l’équité, la dignité et la responsabilité démocratique.