La compréhension du passé africain a été révolutionnée au cours des six décennies qui ont suivi la vague d’indépendance des États africains dans les années 1960. Le vaste projet de l’UNESCO, Histoire Générale de l’Afrique, ainsi que des séries télévisées récentes comme la série de la BBC History of Africa présentée par Zeinab Badawi, ont largement contribué à élargir la compréhension publique du passé africain. Parallèlement, des biographies accessibles de figures marquantes comme Njinga — reine du XVIIe siècle de Matamba, dans l’actuelle Angola — ont permis de consolider cette compréhension.

- Microhistoires et la datafication de l’histoire

- Deux procès inquisitoriaux en Afrique de l’Ouest au XVIIe siècle

- Microhistoires et l’expérience du passé

- Conclusion : Au-delà de l’objectivation du passé

En réalité, comme l’ont également montré tous ces travaux, l’histoire de l’Afrique, en tant que discipline, se heurte à de nombreuses problématiques similaires à celles rencontrées par les historiens d’autres régions du monde. Cela est particulièrement vrai pour la période moderne. Comme pour l’histoire de l’Occident, on constate une pénurie de sources historiques — orales comme écrites — permettant d’historiciser les figures non élitaires du passé africain.

Les historiens qui travaillent sur le passé lointain de l’Afrique ont la chance de disposer d’un large éventail de sources produites par des sujets historiques africains.

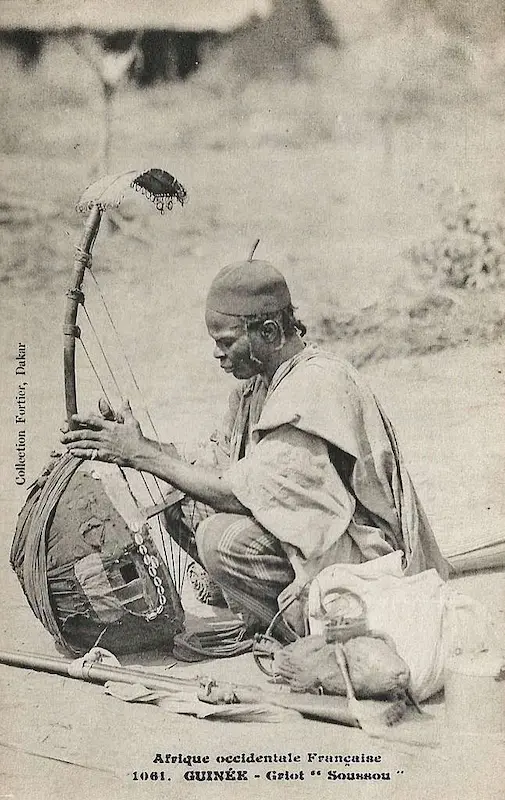

En effet, les historiens de cour en Afrique de l’Ouest étaient, comme en Europe, souvent des valets de la classe dirigeante en quête de faveurs royales. C’était au moins en partie le cas des griots (chanteurs de louanges) dans les sociétés mandingues de Sénégambie, tout comme cela s’appliquait aux chroniqueurs royaux portugais des XVe et XVIe siècles tels que Rui de Pina et João de Barros. Le danger, pour les historiens, est que cela transforme l’histoire de l’Afrique moderne en récits centrés sur les élites, comme si cela représentait la seule chose qui compte ou qui existe dans les archives historiques.

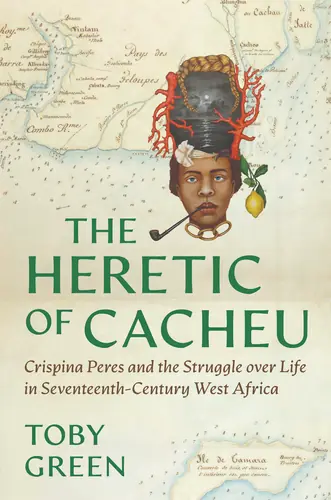

Dans mon nouveau livre sur la vie quotidienne au XVIIe siècle dans la ville de Cacheu, dans l’actuelle Guinée-Bissau, j’ai tenté de répondre à ce problème en adoptant une approche microhistorique de ce passé. En quoi le fait de se pencher sur les petits détails du quotidien des femmes et des hommes africains peut-il remettre en question cette approche et offrir une perspective différente sur le passé, en complément des importantes histoires politiques qui sont également en cours d’écriture ?

Microhistoires et la datafication de l’histoire

Il y a une génération, les microhistoires étaient très en vogue dans l’étude de la période moderne. Des ouvrages tels que Montaillou d’Emmanuel Le Roy Ladurie et Le Fromage et les Vers de Carlo Ginzburg proposaient des approches fines des textures de la vie dans l’Occitanie médiévale tardive et l’Italie du XVIe siècle. S’appuyant sur des sources inquisitoriales, Ladurie et Ginzburg ont inauguré une méthode qui aurait révolutionné l’histoire sociale, en offrant une compréhension bien plus approfondie de l’expérience quotidienne du passé que celle produite auparavant par les historiens.

À mesure que la discipline historique s’est mondialisée autour du tournant du millénaire, les historiens ont pris conscience du potentiel de cette approche pour les empires coloniaux portugais et espagnol, où l’Inquisition était également active. En 2011, James Sweet a publié un ouvrage sur le guérisseur Domingos Álvares. Né dans l’actuel Bénin, Álvares avait été réduit en esclavage et envoyé à Recife, dans le nord du Brésil. Il y travailla d’abord dans une plantation de canne à sucre, jusqu’à ce que sa réputation de guérisseur grandisse. Il finit par acheter sa liberté et exerça comme guérisseur à Rio de Janeiro, où des personnes de toutes races et classes sociales figuraient parmi ses clients.

Néanmoins, au moment de la parution du livre de Sweet, une nouvelle tendance prenait de l’ampleur dans le champ de l’histoire de la diaspora africaine : l’intérêt croissant pour les ensembles de données comme moyen de mieux cartographier et comprendre les routes de la diaspora dans le monde atlantique. Cet intérêt s’est lui-même nourri de l’augmentation des financements disponibles pour soutenir ces recherches, ce qui a conduit à la publication de bases de données majeures et librement accessibles au public, telles que slavevoyages et la Louisiana Slave Trade Database.

Au-delà des financements disponibles de la part des gouvernements et des fondations philanthropiques pour cette recherche, plusieurs facteurs ont contribué à cette tendance dans l’histoire de la diaspora africaine. Le premier était le fait que la traite des Africains réduits en esclavage est l’un des processus les mieux documentés de la période moderne : il s’agissait d’un « business » sur lequel reposaient d’immenses fortunes, et ses investisseurs ainsi que ses agents tenaient à consigner chaque aspect de leurs activités, au cas où cela serait utile devant un tribunal où cette « historicisation » du passé des personnes réduites en esclavage pourrait s’avérer pertinente (un sujet très bien exploré dans un nouveau livre de Maria Montalvo, Enslaved Archives).

Deuxièmement, et tout aussi important, il y a eu l’essor de l’histoire numérique en tant que discipline. L’expansion de l’informatique et la datafication des tendances sociales et des processus historiques constituent un aspect central du champ historique (et, en réalité, de la vie) depuis la fin des années 1990. À mesure que l’informatique imprègne de plus en plus notre quotidien, cela se reflète inévitablement dans les types d’analyses historiques et dans les formes d’histoire produites.

Cependant, l’une des conséquences de cette évolution est que le potentiel et l’importance des approches microhistoriques peuvent se diluer. Lorsqu’il existe une telle profusion de détails et de données, pourquoi se concentrer sur un seul aspect en particulier ?

Alors que l’intelligence artificielle progresse d’année en année et que la capacité des sujets humains à produire une pensée indépendante de la computation semble s’éroder, The Heretic of Cacheu constitue ma tentative de répondre à cette question.

Deux procès inquisitoriaux en Afrique de l’Ouest au XVIIe siècle

The Heretic of Cacheu s’inscrit dans la tradition instaurée par Ladurie, Ginzburg et Sweet, en s’appuyant sur des archives de procès inquisitoriaux et d’autres documents pour reconsidérer des aspects de la vie quotidienne et des histoires sociales du passé africain. Toutefois, là où les travaux de Ladurie et Ginzburg étaient résolument ancrés dans l’histoire locale, je m’inscris dans la lignée de Sweet en plaçant au cœur de l’analyse la dimension mondiale de la vie sociale.

Le simple fait qu’un tel livre puisse être écrit relève presque du miracle. Il n’y a eu que deux procès inquisitoriaux dans cette région de l’Afrique de l’Ouest au cours de tout le XVIIe siècle. Pourtant, ces procès étaient liés l’un à l’autre et se sont déroulés au cours de la même décennie (1657–1668). Chaque procès étant long, on dispose de plus de mille feuillets de procès-verbaux. S’y ajoutent d’autres documents inquisitoriaux : des livres de comptes saisis à un négociant d’esclaves à Lima, au Pérou, en 1630. En somme, le matériel disponible est amplement suffisant pour permettre un travail historique approfondi.

Le premier procès fut celui de Luis Rodrigues, un prêtre débauché originaire des îles du Cap-Vert, que ses ennemis ont conspiré à faire tomber. Rodrigues avait été curé à Farim, une ville située à trois jours de marche en amont de Cacheu, et sa vie sur place avait suscité toutes sortes d’accusations : fêtes alcoolisées, débauche, fusillades dans les rues et liaisons avec des femmes mariées dont les maris voulaient sa mort. Rodrigues fut jugé par l’Inquisition pour avoir sollicité des femmes au confessionnal – mais il fut acquitté, essentiellement parce que ses accusatrices étaient des femmes noires, dépourvues du statut racial et social nécessaire pour être jugées crédibles devant le tribunal inquisitorial de Lisbonne.

Cependant, lorsqu’il rentra au Cap-Vert, Rodrigues découvrit que ses biens étaient en ruine. Il décida alors de se venger de ses ennemis et réussit à se faire nommer visiteur inquisitorial à Cacheu. Là, il se mit à instruire un procès contre Crispina Peres : elle était la commerçante la plus influente de la ville et l’épouse d’un homme qu’il avait désigné comme son ennemi juré lors de son propre procès, l’ancien capitaine général de Cacheu, Jorge Gonçalves Frances.

Les détails de ces procès révèlent peu à peu la richesse de ces documents pour penser le rôle des empires dans le passé africain et mondial. Un élément me frappe tout particulièrement : lorsque Crispina Peres fut finalement déportée à Lisbonne pour y être jugée, son interprète fut Manoel d’Almeida, le même homme qui l’avait amenée enchaînée par bateau depuis l’Afrique de l’Ouest.

La manière dont les inégalités de genre, le pouvoir, l’injustice et la cruauté s’entrelacent dans cette seule anecdote fissure la carapace du monolithe naissant des empires européens dans le monde moderne. Almeida fut d’ailleurs peu après promu capitaine général de Cacheu — il mourut deux ans plus tard, impuissant face à l’inanité violente de sa propre ambition.

Microhistoires et l’expérience du passé

En suivant ces fils de microdétails dans les procès, de nombreux aspects essentiels du passé africain dans son contexte global apparaissent — d’une manière qui leur confère une urgence et une pertinence souvent absentes dans une approche davantage axée sur les données.

On peut s’attarder sur certaines tournures de phrases issues des procès. À un moment donné, Jorge, le mari de Crispina, explique qu’en Guinée, « on transforme souvent une mouche en éléphant », ce qui témoigne de la culture de l’oralité et de l’exagération, de la circulation des nouvelles, et de l’importance centrale que cela occupait dans la vie quotidienne. Ailleurs, Sebastião Rodriguez Barraza — témoin à charge contre Crispina et esclave dans son foyer — déclara : « notre vicaire n’a pas frappé un esclave avec un bâton, ce qui veut dire qu’il n’a pas parlé ». Cette phrase nous donne un aperçu douloureux et glaçant de la banalité des coups infligés aux esclaves dans un port comme Cacheu.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

En réalité, ces documents nous offrent, à travers de tels détails, un aperçu bien plus riche de l’expérience quotidienne de la traite atlantique des personnes réduites en esclavage. On y entend la détresse de celles et ceux qui aspiraient à la liberté, exprimée par leurs propres mots, et l’on comprend comment cela pouvait les pousser à prendre des décisions apparemment irréfléchies pour tenter d’échapper à leurs « propriétaires légaux ».

Une phrase presque anodine dans le procès en dit long sur cette détresse. Une témoin, Maria Mendes, raconta que « le sang… fut versé dans la mer par une esclave noire de Crispina Peres qui partirait ensuite pour les Indes espagnoles ». Autrement dit, son statut d’esclave domestique ne suffisait pas à la protéger du fait d’être enchaînée, marquée au fer, conduite en canoë jusqu’à l’un des navires-tombes qui attendaient au large, puis déportée vers les Amériques.

C’était un sort qui pouvait frapper n’importe lequel d’entre eux, si les livres de comptes de crédits et de dettes l’exigeaient. Et cela donne une tristesse et une force émotionnelle supplémentaires à la lecture des récits de ceux qui ont tenté d’échapper, du mieux qu’ils pouvaient, à cette esclavage démoniaque — comme Tiya Miles le formule avec tant d’éloquence dans son nouveau livre sur Harriet Tubman, Night Flyer.

Ces exemples illustrent ce que la microhistoire peut offrir dans l’étude de cette époque lointaine du passé africain. Les émotions ressenties face à la perspective d’être réduits en esclavage et déportés vers les Amériques apparaissent avec une intensité qui dépasse celle des données. Ici, l’histoire est restituée à travers l’expérience historique elle-même, et non par la cruauté objectivée et économétrique du processus historique — une démarche que nombre d’histoires de la diaspora africaine cherchent également à accomplir.

Conclusion : Au-delà de l’objectivation du passé

Les historiens qui travaillent sur le passé lointain de l’Afrique ont la chance de disposer d’une grande variété de sources produites par des sujets historiques africains. Celles-ci vont bien au-delà des textes rédigés en arabe et en amharique, et incluent des lettres écrites en kikongo et en portugais par les rois du Kongo, ainsi qu’un très grand nombre d’artefacts et d’objets matériels qui, à eux seuls, contiennent des mondes entiers — comme l’a magnifiquement montré l’historienne Ana Lúcia Araujo dans son livre récent The Gift.

L’un des problèmes auxquels sont confrontés les historiens de ce passé, avec l’essor de l’histoire numérique et de l’intelligence artificielle, est la manière implicite dont les sujets historiques sont retransformés en objets historiques — ou en « points de données » — tels que leurs esclavagistes entendaient qu’ils apparaissent dans les archives. D’où l’urgence, plus grande que jamais, de trouver des sources permettant d’aborder ce passé autrement.

Ces archives inquisitoriales peuvent sembler être des candidates inattendues pour un tel objectif. Mais on peut en réalité soutenir qu’elles ont été, au moins en partie, produites par des sujets historiques africains. Nombre de ceux qui exerçaient comme scribes ou témoins étaient eux-mêmes nés sur le continent, et étaient généralement d’origine africaine.

En s’attachant aux détails minutieusement consignés de vies lointaines — celles de femmes issues des élites comme Crispina Peres, mais aussi de nombreuses personnes en dehors de ces cercles —, les historiens peuvent contribuer, modestement, à rétablir un certain équilibre à l’ère de l’histoire numérique. Car une histoire réduite à des données, qui ne reconnaît pas la centralité de l’expérience historique dans son discours, finit par transformer le passé en simple objet d’étude. Ce faisant, les préoccupations de celles et ceux qui ont résisté aux courants violents de l’histoire — ces sujets historiques qui sont à l’origine des sources sur lesquelles nous nous appuyons — sont de plus en plus exclues de la mémoire du passé.