L’héritage durable du génocide et de la persécution

En 2002, Samantha Power, qui fut ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies de 2013 à 2017, déclara que nous vivions dans une « ère du génocide ». En passant en revue les horreurs de la décennie précédente — l’utilisation d’armes chimiques par Saddam Hussein contre les Kurdes en 1991 ; la « purification ethnique » en ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001 ; le génocide rwandais de 1994 — elle déplora l’échec de la communauté internationale à donner suite à la promesse du « plus jamais ça ».

- L’héritage durable du génocide et de la persécution

- Racines historiques des haines culturelles

- Économie politique et limites des explications matérialistes

- L’illusion du progrès moral

- La persécution dans les mondes chrétien primitif et médiéval

- Des persécutés aux persécuteurs : L’essor de l’hégémonie chrétienne

- De la haine religieuse aux idéologies raciales

Le vingtième siècle et la systématisation du génocide

La Première Guerre mondiale et la Radicalisation du Génocide

Un quart de siècle plus tard, les atrocités n’ont pas cessé : Ukraine ; la guerre entre Israël et le Hamas ; le Xinjiang ; l’Éthiopie ; le Soudan ; le Myanmar. L’impuissance du droit humanitaire international face à ces crises a conduit certains chercheurs, notamment A. Dirk Moses, à critiquer la notion même de « génocide», jugée inadaptée : une formulation défectueuse qui a instauré une hiérarchie de facto des crimes contre l’humanité, créant un environnement permissif pour la mise en œuvre de mesures létales de « sécurité permanente », échappant à la définition actuelle du génocide.

Racines historiques des haines culturelles

L’histoire joue un rôle essentiel dans ce débat, car le passé exerce toujours son emprise sur le présent. Les préjugés culturels nés au fil des siècles alimentent les cycles de persécution et de génocide. Les villages allemands qui brûlèrent leurs communautés juives comme boucs émissaires lors de la peste noire entre 1348 et 1350 affichèrent une incidence plus élevée de violences antisémites et de soutien aux nazis dans les années 1920 et 1930. Aux États-Unis modernes, les actes de violence raciale liés à la suppression du vote dans les États du Sud présentent une forte corrélation avec les lynchages d’Afro-Américains entre 1882 et 1930.

Reconnaître les limites de la Convention des Nations Unies de 1948 sur le génocide, telles que son incapacité à protéger les groupes politiques ou sociaux, ou encore la latitude qu’elle laisse aux États en guerre pour infliger mort et exil aux non-combattants, implique d’adopter une compréhension plus large du phénomène, comme une forme de persécution visant non pas à dominer un groupe, mais à le détruire.

La persécution a été un thème central de la tradition historiographique occidentale, dès les martyrologes et les premières histoires de l’Église rédigés par des auteurs comme Eusèbe (v.265-339 apr. J.-C.), qui ont ancré l’identité chrétienne dans l’expérience de persécutions successives.

Pourtant, malgré son importance historique, la persécution n’a été ni suffisamment théorisée ni clairement définie. Ce sont les juristes, confrontés à la clause du « crainte fondée de persécution » dans la Convention des Nations Unies de 1951 sur les réfugiés, qui ont été chargés d’en débattre le sens précis.

Jaakko Kuosmanen a proposé la définition la plus pertinente : la persécution peut être comprise comme la réunion simultanée de trois composantes essentielles : « une menace asymétrique et systémique, un préjudice grave et prolongé, et un ciblage discriminatoire injuste ». Une telle définition inclut le génocide et permet de retracer une vaste histoire, des amphithéâtres à Auschwitz, qui pourrait mieux éclairer notre propre dilemme en tant qu’héritiers de deux mille ans de persécutions, apparemment piégés dans cette époque de génocides récurrents.

Économie politique et limites des explications matérialistes

Comment expliquer la persécution en tant que phénomène historique ? Dans un ouvrage ambitieux, Noel D. Johnson et Mark Koyama soutiennent que la persécution religieuse dans l’Europe médiévale relevait essentiellement de « l’économie politique ».

Les États faibles cherchaient à asseoir leur légitimité par leur relation avec les autorités religieuses, affirmant leur sainteté — et donc leur droit à gouverner — en disciplinant ceux qui étaient stigmatisés pour leur prétendue déviance.

Une attitude plus tolérante envers les minorités religieuses n’est apparue qu’avec l’émergence d’États plus riches et centralisés, dotés de la capacité fiscale nécessaire pour faire respecter leur autorité sans recourir à la mobilisation du sentiment religieux. Dans cette analyse matérialiste de la persécution, Johnson et Koyama estiment que « les idées jouent un rôle moins crucial » que les réalités structurelles des transformations économiques et politiques.

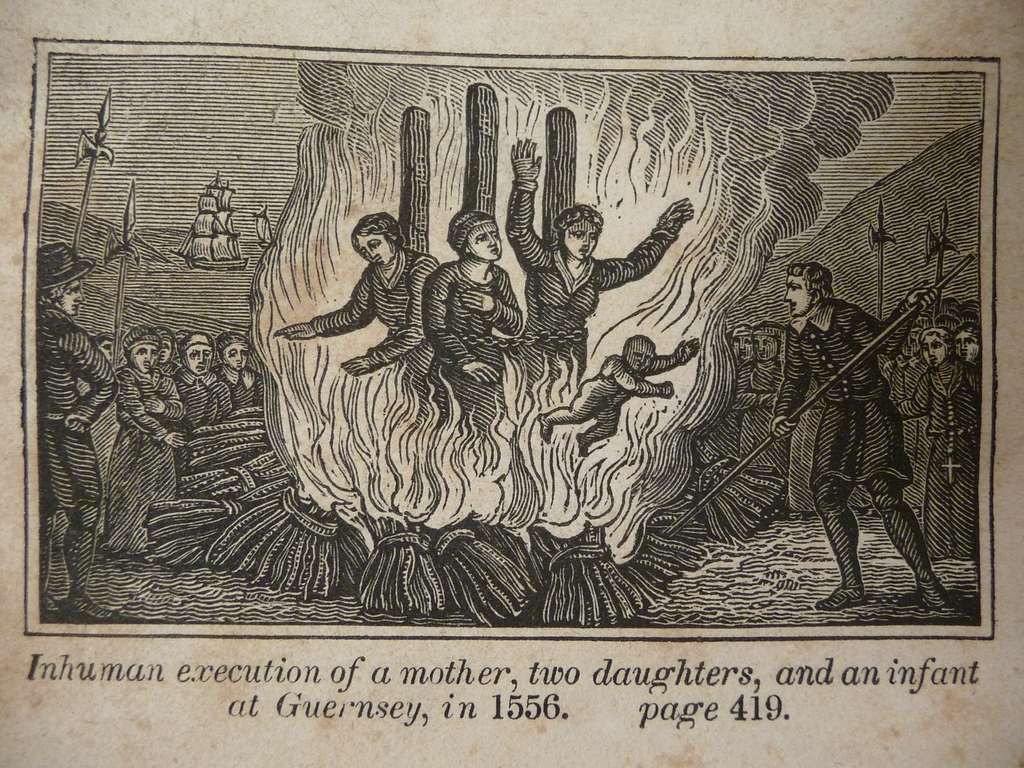

Mais en marginalisant l’idéologie, ils éludent les questions essentielles pour comprendre des cas précis de persécution : pourquoi, par exemple, un scepticisme médiéval de longue date à l’égard de la réalité du maleficium (magie malfaisante) s’est-il transformé en une conviction terrifiante de son existence au XVe siècle ?

Sans ce basculement des croyances, les 60 000 victimes des chasses aux sorcières ne seraient pas mortes. Et si ces chasses avaient été motivées principalement par les impératifs inconscients de « l’économie politique », pourquoi 75 % des victimes étaient-elles des femmes ? Ce n’est qu’en explorant les croyances, les préjugés culturels et les courants intellectuels souvent dynamiques et instables que nous pouvons espérer répondre à de telles questions.

L’illusion du progrès moral

L’un des défis auxquels se heurtent ceux qui s’intéressent à cette histoire difficile est la foi persistante dans le progrès moral de l’humanité. L’idée, exprimée dans la rhétorique de l’abolitionniste du Massachusetts Theodore Parker (1810-1860), selon laquelle « l’arc moral » de l’univers « s’incline vers la justice », exerce encore une forte emprise. Pourtant, si cela est vrai, comment nous retrouvons-nous dans cette ère sanglante de génocides ?

Si l’univers possède un “arc moral”, il est tordu et fracturé, et bien trop souvent replié sur lui-même. L’historien moderniste William Palmer a proposé l’idée d’un schéma de “régression morale”, dans lequel les protections juridiques, éthiques et coutumières établies pour la vie humaine sont ignorées ou abandonnées.

Les colons ont délibérément créé des conditions dans lesquelles les épidémies frappaient avec une létalité disproportionnée : esclavage, dépossession, perturbation de l’approvisionnement alimentaire.

Reconnaître de tels cas de régression morale nous aide à comprendre les paradoxes les plus déroutants de l’histoire de la persécution : par exemple, au moment même où l’esclavage était dénoncé comme une condition inhumaine et une source de troubles civils dans l’Europe occidentale du XVIᵉ siècle, la traite atlantique s’intensifiait, l’asservissement des Africains étant justifié par des idées proto-raciales sur leur prétendue nature servile.

En mobilisant la définition de la persécution proposée par Kuosmanen, en reconnaissant le rôle central des idéologies dans sa compréhension et en acceptant la réalité des régressions morales récurrentes, il devient possible d’esquisser une histoire de ce phénomène à travers les époques. Une telle histoire devra nécessairement être sélective : son objet est trop omniprésent et sa portée géographique trop vaste pour un seul ouvrage. Pourtant, en avançant à travers une série d’études de cas chronologiques, il est possible de mettre en évidence la profonde continuité entre les haines anciennes et modernes ainsi que l’ensemble des facteurs qui ont si profondément déformé “l’arc moral” de notre univers.

La persécution dans les mondes chrétien primitif et médiéval

L’Église chrétienne primitive était largement décriée : ses fidèles étaient qualifiés d’athées, car ils niaient l’existence des dieux, et on les accusait de crimes particulièrement honteux tels que l’inceste et le cannibalisme.

De ce fait, ils servaient parfois de boucs émissaires lors de catastrophes telles que les incendies ou les inondations. La violence déchaînée contre eux était localisée, sporadique, motivée davantage par les préjugés de la foule que par les ordres des autorités.

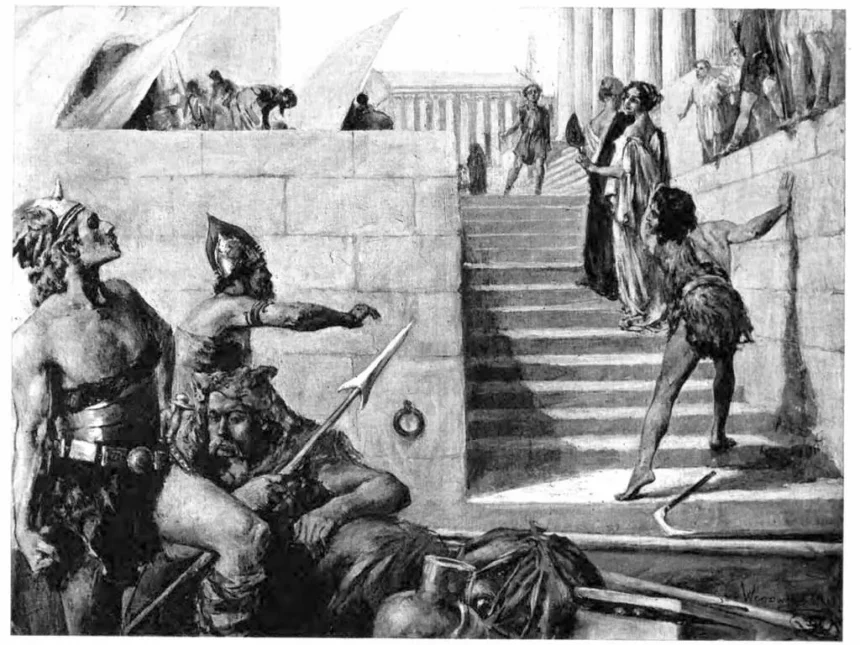

Cependant, la tolérance fondamentale de l’Empire à l’égard de ce culte superstitieux se modifia au cours des tumultueux IIIᵉ et IVᵉ siècles apr. J.-C. Sous les empereurs Dèce (201–251), Valérien (v.199–v.260), Dioclétien (v.242–313) et Galère (v.268–311), la persécution devint soutenue et systémique.

Dans leur tentative de rétablir la paix des dieux dans un empire en proie à des troubles économiques et politiques, ils promulguèrent des lois imposant l’accomplissement d’actes rituels, y compris des sacrifices sanglants, auxquels les chrétiens ne pouvaient pas participer. Ces derniers furent alors traqués par les agents de l’État, arrêtés, torturés et exécutés, illustrant ainsi comment l’évolution des cadres juridiques et sociaux peut transformer un simple préjugé en une persécution active.

Des persécutés aux persécuteurs : L’essor de l’hégémonie chrétienne

Lorsque, bénéficiant d’abord du patronage de l’empereur Constantin (272-337 ap. J.-C.), l’Église elle-même accéda à une position hégémonique, l’engagement des chrétiens envers la conversion pacifique et le rejet de la coercition religieuse fut sérieusement mis à l’épreuve.

L’Église elle-même forgea une doctrine unifiée par des débats théologiques qui dégénéraient souvent en violence, ciblant à la fois les hérétiques et les schismatiques. La persistance des diverses pratiques cultuelles qualifiées de « paganisme », symbolisée notamment par le règne de Julien l’Apostat (331-363 ap. J.-C.), semblait moins un motif de regret qu’une menace persistante. Dans certaines villes, comme Alexandrie, le déclin du paganisme fut accéléré par des émeutes, la profanation des temples et l’effusion de sang, avec comme épisode le plus tristement célèbre l’assassinat de la philosophe Hypatie en 415 ap. J.-C.

Une figure majeure de cette époque fut saint Augustin (354-430 ap. J.-C.) ; initialement opposé à toute contrainte religieuse, son expérience auprès des hérétiques donatistes repentis et ramenés de force dans son Église le convainquit que « parfois, celui qui subit la persécution est injuste, et celui qui persécute est juste. »

Il est regrettable que la recommandation complémentaire d’Augustin, selon laquelle cette violence disciplinaire devait être modérée dans son application, ait eu moins d’impact que sa conviction que la persécution pouvait être juste. Son influence se fit longtemps sentir, comme en témoignent la campagne rédemptrice d’extermination menée contre les Albigeois en Languedoc entre 1209 et 1229, ainsi que les actes des persécuteurs et inquisiteurs justes qui suivirent, conduisant hérétiques et sorcières au bûcher.

De la haine religieuse aux idéologies raciales

Cela fut également manifeste lorsque le statut des Juifs d’Europe, longtemps la seule minorité religieuse tolérée en chrétienté, subit un changement menaçant au XIᵉ siècle. La ferveur religieuse populaire associée aux croisades poussa des foules à massacrer des communautés juives, comme l’attaque menée par Emich de Flondheim contre les Juifs de Spire en 1096. Des monarques avides, tel Philippe II Auguste en 1182, conf

En effet, l’héritage moderne des persécutions médiévales contre les Juifs eut des répercussions bien plus étendues. Au XVᵉ siècle, le statut acquis par certains conversos espagnols, Juifs convertis au catholicisme, attira l’hostilité des « vieux chrétiens ». Ceux-ci transformèrent l’identité religieuse juive en une essence biologique inévitable et nièrent le pouvoir rédempteur du baptême. Les statuts de limpieza de sangre (pureté du sang) interdirent aux conversos et à leurs descendants l’accès à de nombreuses fonctions.

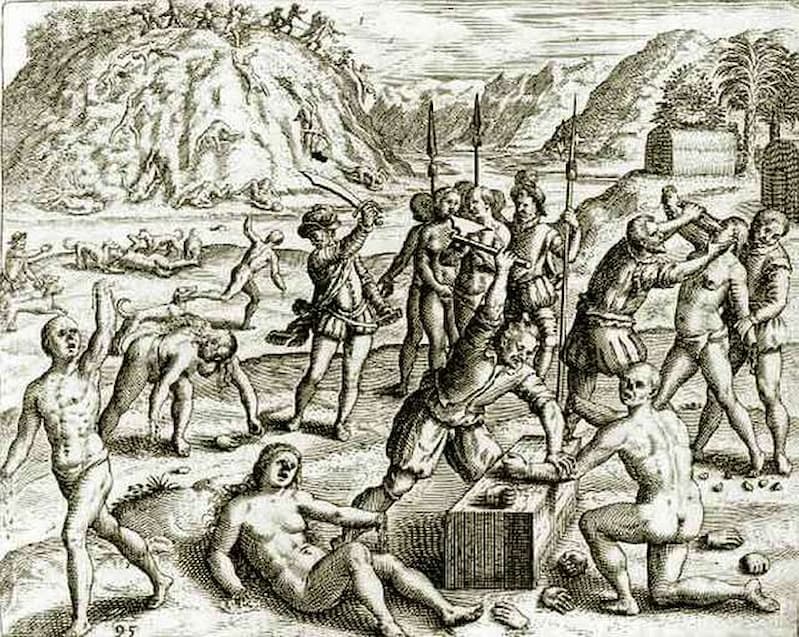

Ce concept puissant, par lequel les préjugés religieux pré-modernes se transformèrent en racisme moderne, permit ainsi de légitimer la mise en esclavage des Africains ainsi que la soumission et la dépossession des peuples indigènes des Amériques, y compris de ceux qui s’étaient convertis au christianisme.

Les morts massives des peuples indigènes qui accompagnèrent cette colonisation ne peuvent être réduites à une conséquence malheureuse de leur exposition à des pathogènes inconnus. Les colonisateurs créèrent délibérément des conditions propices à des épidémies à la létalité disproportionnée : mise en esclavage, dépossession, perturbation des approvisionnements alimentaires. Ils menèrent aussi des guerres avec une férocité débridée, loin des contraintes établies de la « guerre civilisée ».

Le vingtième siècle et la systématisation du génocide

À la fin du XIXe siècle, les outils institutionnels du génocide et une idéologie d'un racisme exterminateur (déterminant non seulement qui devait gouverner, mais qui devait vivre) étaient apparus dans les colonies de peuplement européennes : les camps de concentration, la poursuite effrénée de la "Guerre Totale", l'application d'un brutal Darwinisme Social comme politique officielle et la destruction totale de peuples, tels que les Herero et Nama de Namibie, 1904-08.

Voici l'une des bases de l'ère moderne du génocide. Une autre a été établie sur le même continent eurasiatique, à peu près en même temps. Elle est illustrée de manière frappante dans les histoires parallèles des empires de la Russie (et de son état successeur, l'Union soviétique) et des Ottomans.

Le “dépeuplement” (comme l'avaient appelé les contemporains) de la Circassie caucasienne en 1864 a initié une pratique russe consistant à ingénier des populations loyales pour correspondre aux frontières en expansion de l'empire, en déportant des groupes résistants ou simplement suspects, tout en leur imposant des conditions calculées pour “provoquer leur destruction, en tout ou en partie. La politique atteignit son apogée sous Staline, ses victimes comprenant les Ukrainiens, les Kalmykes, les Tchétchènes, les Allemands de la Volga et les Tatars de Crimée.

Le déplacement des Circassiens et, plus tard, des réfugiés musulmans des Guerres balkaniques, 1912-1913, vers l'Anatolie a bouleversé la politique de l'Empire ottoman. Les anciens schémas de loyauté et de tolérance se sont effondrés, mettant en danger les populations minoritaires, notamment les chrétiennes. Leurs aspirations à une plus grande autonomie entraient en conflit avec l'idéologie émergente de Ittihadisme (unionisme), par laquelle les “Jeunes Turcs” espéraient transformer l'empire en un état homogène, islamique et turcophone.

La Première Guerre mondiale et la Radicalisation du Génocide

Plus radicalisés par la Première Guerre mondiale, 1914-18, ils réorganiseraient également violemment la démographie de l'Anatolie pour créer une population loyale : les Arméniens et Assyriens chrétiens seraient massacrés, déportés, affamés. Un million des premiers et un quart de million des seconds mourraient.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

La dernière étape de ce processus fut l'expulsion de 1,25 million de Grecs de l'Anatolie, “échangés” contre 356 000 Turcs expulsés de Grèce. La population chrétienne de l'Anatolie était passée de 20 % à 2 %. Les frontières ainsi créées furent effectivement légitimées par le Traité de Lausanne de 1923, qui accepta le “transfert de population” comme solution au “problème des minorités” et abandonna les efforts pour traduire en justice ceux qui avaient commis des crimes contre l'humanité. Ainsi, la voie fut pavée pour d'autres génocides.

En 1939, Hitler demanderait : “Qui parle encore aujourd'hui de l'extermination des Arméniens ?” alors qu'il se lançait dans un réarrangement meurtrier de la démographie de l'est de l'Europe. Sous les pressions radicalisantes de la guerre, ce projet deviendrait de plus en plus impitoyable, atteignant son crescendo barbare dans l'Holocauste : “l'anéantissement de la race juive en Europe.” À ce moment-là, l'âge du génocide était véritablement sur nous.