Cibler Harvard : étudiants étrangers, subventions publiques et rêve américain

Récemment, les pourparlers sporadiques entre la présidence transformatrice de Donald J. Trump et l’université Harvard ont connu un nouveau revers. La Maison-Blanche a de nouveau déclaré que cette institution élitiste, atavique et figée—accusée de préjugés envers les juifs et Israël—n’était pas apte à être accréditée, et a averti qu’elle allait bientôt assigner les dossiers de ses étudiants étrangers, qui paient des frais de scolarité élevés mais sont sélectionnés selon des critères douteux, et qui représentent désormais plus de 27 % du corps étudiant de cette université de l’Ivy League en perte de prestige.

- Cibler Harvard : étudiants étrangers, subventions publiques et rêve américain

- Scandales anciens et nouveaux : plagiat, privilège et la méthode Harvard

- La triche comme tradition : l’éthique de l’entre-soi à Harvard

- Surveillants d’hier et d’aujourd’hui : népotisme, contrôle et ironie historique

- « “Our Resolve” ou leur agenda ? Antisémitisme, DEI et Deep State de Harvard »

- Le prix du prestige : dotations, élitisme et absence de responsabilité

- Crimen por legado y estafa de la Ivy League: el caso de Trump contra Harvard

- Être adoubé à Harvard : héritages, filtrage élitiste et logique des Soprano

- L’accent coruscanti : l’anglais de Harvard et le théâtre de l’élitisme

- Harvard pour les nuls : inflation des notes, cours de remise à niveau et mirage des héritiers

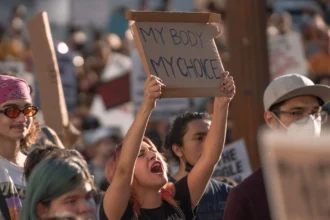

En mai, après que la Maison-Blanche a tenté d’empêcher les étudiants étrangers de fréquenter Harvard, Harvard Magazine a rapporté que son président, Alan M. Garber, “a écrit ce matin aux membres de la communauté de Harvard pour ‘condamner cette action illégale et injustifiée… [qui] met en péril l’avenir de milliers d’étudiants et de chercheurs à Harvard, et constitue un avertissement pour d’innombrables autres dans les collèges et universités du pays qui sont venus en Amérique pour étudier et réaliser leurs rêves’”.

Pour de nombreux étudiants issus de familles d’anciens élèves, ainsi que pour ceux qui aspirent à les rejoindre, Harvard ne représente pas seulement une université, mais un rite de passage vers un ordre social exclusif.

Restèrent sous silence tous ces futurs américains—au nombre de 6 793—privés de la possibilité de partager ce rêve, afin que la Harvard caméléon puisse continuer à « déblanchir » la composition de son corps étudiant tout en encaissant d’énormes frais de scolarité de la part de familles étrangères fortunées, prêtes à payer de leur poche pour vivre un rêve que peu peuvent se permettre et que leurs pays d’origine sont tout simplement incapables d’offrir.

Mais pourquoi le contribuable américain—étranglé par l’inflation, les logements inabordables, les frais médicaux incontrôlables et des droits de scolarité obscènes, et de plus en plus indésirable aux yeux de Harvard et de ses consœurs de l’Ivy League (alias universités-clubs de luxe ou écoles de finition pour enfants d’élites étrangères)—devrait-il continuer à réaliser le rêve américain pour des enfants riches venus d’ailleurs, alors que ce même rêve reste inaccessible pour tant de citoyens chez lui ?

Scandales anciens et nouveaux : plagiat, privilège et la méthode Harvard

Pour ceux qui ne sont pas au courant des récents changements à la tête de Harvard, Alan Garber est devenu président après la démission de Claudine Gay à la suite d’une controverse sur le plagiat concernant certaines parties de ses publications académiques. L’affaire a ravivé un débat public de longue date sur le rôle du mérite académique et des pratiques de recrutement institutionnel dans les universités d’élite.

Historiquement, Harvard a connu son lot de problèmes liés à l’intégrité académique. Un exemple notable est la suspension temporaire du célèbre étudiant Edward « Teddy » Kennedy (le frère cadet de John F. Kennedy) pour malhonnêteté académique durant ses études de premier cycle au début des années 1950. Kennedy est entré à Harvard en 1950, mais a été suspendu en 1951 pour avoir triché à un examen, avant d’y revenir et d’être diplômé en 1956.

Son frère, John F. Kennedy, avait auparavant été sénateur des États-Unis de 1953 à 1960, et fut élu président en 1960, prenant ses fonctions en janvier 1961. Plus tard, Kennedy se retrouva au cœur du tragique scandale de Chappaquiddick en 1969, qui suscita une vive controverse et un examen public à l’échelle nationale, bien qu’il ait continué à siéger pendant des décennies en tant que sénateur du Massachusetts.

La triche comme tradition : l’éthique de l’entre-soi à Harvard

Depuis longtemps, on perçoit dans l’opinion publique que la culture d’exclusivité de Harvard aurait pu favoriser des pratiques académiques douteuses. Lors de la semaine d’orientation des nouveaux étudiants en 1981, j’ai personnellement été témoin de la façon dont on apprenait aux étudiants à reproduire les réponses pendant un test obligatoire de compétence en programmation informatique — une expérience troublante qui illustre des préoccupations plus larges quant à l’équité et à l’intégrité académique dans les établissements d’élite. La majorité de la promotion s’est ainsi rendue complice de la culture de tricherie de Harvard, soit en recopiant les réponses fournies, soit en gardant le silence.

Les critiques affirment que les universités d’élite comme Harvard perpétuent les inégalités en privilégiant les admissions héréditaires, indépendamment du mérite académique.

Les traditions et les symboles de Harvard, comme son hymne « Fair Harvard », ont évolué au fil du temps, avec notamment des révisions linguistiques visant à les rendre plus inclusifs. Pourtant, les critiques estiment que l’inclusivité et l’intégrité restent des défis persistants.

Après le départ de Claudine Gay, certains observateurs se sont demandé si la nomination d’Alan Garber comme successeur avait été influencée par la volonté de répondre aux inquiétudes concernant l’antisémitisme sur le campus. Bien que ces interprétations relèvent de la spéculation, elles soulignent la complexité des réponses institutionnelles face aux questions d’identité, de préjugés et de gouvernance dans les universités de haut niveau.

Cette réflexion plus large sur le leadership et la responsabilité à Harvard met inévitablement en lumière le rôle de ses instances dirigeantes—en particulier le Board of Overseers, dont l’influence et la portée symbolique méritent un examen plus attentif.

Surveillants d’hier et d’aujourd’hui : népotisme, contrôle et ironie historique

Le terme « surveillants » porte un héritage historique complexe. À Harvard, le Board of Overseers désigne un organe consultatif ancien composé d’anciens élèves chargé de préserver la mission de l’université. Pourtant, je trouve que ce nom peut rappeler des parallèles historiques troublants. Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, par exemple, les « overseers » étaient également les intendants des plantations, responsables de faire exécuter le travail par des populations réduites en esclavage.

Aujourd’hui, les critiques à l’égard du Board of Overseers de Harvard portent principalement sur le manque de transparence et d’inclusivité dans son processus de sélection. D’après des résumés accessibles au public, certains estiment que le système de nomination restreint le choix des anciens élèves et pourrait privilégier des candidats liés aux intérêts en place, soulevant ainsi des inquiétudes quant à la responsabilité institutionnelle.

« “Our Resolve” ou leur agenda ? Antisémitisme, DEI et Deep State de Harvard »

En effet, dans sa lettre à la communauté de Harvard datée du 31 mars 2025 et intitulée « Notre engagement », Garber écrivait : « Des mesures urgentes et une détermination profonde sont nécessaires pour faire face à ce problème grave, qui prend de l’ampleur aux États-Unis et dans le monde. Il est présent sur notre campus. J’ai moi-même été confronté à l’antisémitisme, même en tant que président, et je sais à quel point cela peut être destructeur pour un étudiant venu à l’université pour apprendre et se faire des amis. »

On ne considère toutefois pas la possibilité que le président Trump, dans sa rhétorique et ses propositions politiques, incarne précisément le type d’« action urgente » et de « détermination profonde » que Garber appelle de ses vœux, notamment en contestant ce que certains critiques perçoivent comme des biais culturels et idéologiques de longue date dans des institutions d’élite comme Harvard.

Le système d’admissions héréditaires est depuis longtemps comparé à une forme de favoritisme systémique.

Les accusations d’antisémitisme à Harvard ont perduré malgré la nomination de Garber, que certains observateurs considèrent comme une réponse aux controverses survenues sous la présidence précédente de Claudine Gay. Sa direction avait été critiquée tant pour son parcours académique que pour la gestion des tensions sur le campus par l’université. Ces événements ont ravivé les débats autour des programmes académiques fondés sur l’identité et des politiques d’action positive plus larges, profondément remaniées par la Cour suprême en 2023.

Des critiques ont également remis en question la rigueur académique de certains programmes classés dans les études identitaires, tandis que leurs partisans affirment que ces disciplines offrent des perspectives essentielles sur des communautés historiquement sous-représentées. Des critiques similaires existent depuis longtemps à propos des filières héréditaires dans des départements plus traditionnels, comme celui de science politique, que certains estiment favoriser de manière disproportionnée les étudiants bénéficiant de liens institutionnels établis et de capital social.

Dans les deux cas, la préoccupation de fond demeure : comment veiller à ce que le mérite, l’accès et la responsabilité soient garantis de manière équitable au sein de l’une des universités les plus influentes du monde.

Le prix du prestige : dotations, élitisme et absence de responsabilité

Garber reste dans l’ombre des controverses qui ont entouré la présidence de Claudine Gay, notamment en raison de sa comparution très critiquée devant le Congrès, où elle a été reprochée de ne pas avoir condamné clairement l’antisémitisme à Harvard. Des tensions plus larges persistent quant à la manière dont l’université répond à l’antisémitisme, certains critiques estimant que ces préoccupations ont parfois été éclipsées par d’autres récits historiques au sein des milieux universitaires et militants.

La Harvard Corporation, qui a nommé Gay en tant que première présidente sélectionnée dans le cadre renforcé de Diversité, Équité et Inclusion (DEI), reste elle aussi sous surveillance. Certains ont perçu sa nomination comme un geste symbolique, alimentant un débat sur l’équilibre entre représentation et qualifications institutionnelles.

Bien que le président Trump ait exprimé sa confiance quant à la possibilité de parvenir à un accord avec Harvard, ses partisans ont soulevé des questions directes. La principale : pourquoi les ressources publiques devraient-elles soutenir une institution privée qu’ils perçoivent comme déconnectée des intérêts nationaux et des priorités politiques de la Maison-Blanche ?

Ce scepticisme est accentué par la réticence de Harvard à financer certaines opérations à partir de sa dotation considérable, qui dépasserait les 50 milliards de dollars selon certaines sources. Les responsables de l’université invoquent des restrictions juridiques et des conditions imposées par les donateurs sur ces fonds. Les critiques estiment toutefois que le recours à l’argent des contribuables, malgré de telles ressources financières, soulève des questions d’équité et de responsabilité budgétaire.

Crimen por legado y estafa de la Ivy League: el caso de Trump contra Harvard

Le président Trump a déclaré publiquement qu’il préférerait supprimer complètement le financement fédéral de Harvard. Sur Truth Social, il a écrit : « Pourquoi Harvard ne dit-elle pas que près de 31 % de ses étudiants viennent de PAYS ÉTRANGERS, et que ces pays, dont certains ne sont pas du tout amicaux envers les États-Unis, ne paient RIEN pour l’éducation de leurs étudiants, et n’en ont jamais eu l’intention ? Personne ne nous l’avait dit. » (La Maison-Blanche indique 31 %, tandis que les propres données de Harvard placent le chiffre à 27,2 % d’inscriptions d’étudiants internationaux).

Dans des propos rapportés par The New York Times, Trump a déclaré : « Et si on ne leur payait jamais ?… Ce serait cool, non ? » Ces remarques font écho à une frustration publique plus large à l’égard des institutions d’élite, perçues comme déconnectées des préoccupations des Américains ordinaires.

Les critiques affirment que les universités d’élite comme Harvard perpétuent les inégalités en favorisant les admissions héréditaires—des étudiants dont les liens familiaux ou les contributions financières leur assurent une place—indépendamment du mérite académique. Cette pratique, selon eux, compromet l’équité et l’accès pour des étudiants méritants issus de milieux moins favorisés.

The Harvard Crimson, citant des documents judiciaires dans l’affaire Students for Fair Admissions (SFFA), a rapporté que « 192 étudiants de la promotion 2019—représentant plus de 10 % de la classe—étaient membres de la liste du doyen ou de la ‘Director’s List’. » Il a également cité une étude de 2019 qui « a déterminé qu’environ 75 % de ces étudiants admis auraient été refusés si leur statut d’héritier, leurs compétences sportives ou leur présence sur la liste du doyen n’avaient pas été pris en compte dans le processus d’admission. »

Le système d’admissions héréditaires est depuis longtemps comparé à une forme de favoritisme systémique. Certains y voient un moyen de préserver la richesse et l’influence à travers les générations, soulevant ainsi des questions éthiques plus larges sur l’accès, le privilège et le rôle public des universités privées.

Le débat se poursuit quant à savoir si de telles pratiques méritent un contrôle juridique accru ou une réforme des politiques—en particulier lorsque ces institutions bénéficient d’un financement fédéral important. À cela s’ajoute la catégorie ALDC—Athlètes, Héritiers, membres de la liste d’intérêt du doyen (une liste confidentielle de candidats bénéficiant d’un traitement préférentiel, souvent en raison de leurs liens avec de grands donateurs), ou Enfants du corps professoral et du personnel—qui représente près de 30 % des admissions à Harvard, soit une proportion encore plus élevée que celle des étudiants internationaux.

Être adoubé à Harvard : héritages, filtrage élitiste et logique des Soprano

Lorsque j’ai été admis à Harvard (avec le recul, l’un des jours les plus doux-amers de ma vie), je n’étais qu’un des deux élèves de mon lycée acceptés uniquement sur la base du mérite académique. Fait surprenant—mais peut-être pas inattendu—trois autres camarades ont également été admis, tous héritiers, largement aidés par les généreuses contributions financières de leurs familles.

L’autre étudiant admis sur la base du mérite était le major de notre promotion, un camarade que je connaissais bien grâce à l’intense parcours académique partagé en Calcul BC, Physique AP, Français AP, Histoire AP et Anglais AP. Les admis par héritage, en revanche, étaient rarement présents dans les cours avancés ; leur parcours semblait tracé davantage par le privilège que par l’excellence académique.

Pour de nombreux étudiants issus de familles d’anciens élèves, ainsi que pour ceux qui aspirent à les rejoindre, Harvard ne représente pas seulement une université, mais un rite de passage vers un ordre social exclusif.

Pour les admis par héritage, j’assimile l’entrée dans la communauté de Harvard à l’intégration d’un cercle fermé hautement protégé—analogue, au sens figuré, aux hiérarchies d’élite des “hommes faits” et des “gars sûrs” dépeintes dans la culture populaire par The Sopranos et Les Affranchis. Le contraste est souvent frappant entre ceux qui ont travaillé sans relâche pour être admis et ceux dont l’accès a été largement hérité.

L’accent coruscanti : l’anglais de Harvard et le théâtre de l’élitisme

Même dans les conversations informelles sur le campus, le discours reflète souvent cette stratification—mais formulé dans un ton raffiné, plus proche du théâtre classique que de la hardiesse de la rue, avec une touche marquée de l’élocution élitiste des Hauts Jedi.

Selon Google AI Overview : « Dans l’univers de Star Wars, l’utilisation d’accents britanniques, notamment la prononciation reçue (Received Pronunciation ou RP), est un choix stylistique qui signale souvent le statut et l’autorité au sein des structures de pouvoir galactiques. Cet accent est fréquemment associé aux individus instruits et issus des classes supérieures, originaires des Mondes du Noyau et de la capitale galactique, Coruscant… une grande partie du tournage de la trilogie originale a eu lieu en Angleterre, ce qui a conduit à l’embauche de nombreux acteurs britanniques dans les premiers rôles. »

Ce choix est devenu un procédé stylistique délibéré, associant l’accent de Coruscant aux personnages de haut rang ou vivant au centre politique de la galaxie. » Il en va de même à Harvard, perçue par son puissant réseau d’anciens élèves comme le véritable centre de l’univers.

Harvard pour les nuls : inflation des notes, cours de remise à niveau et mirage des héritiers

L’un des trois admis par héritage de ma promotion au lycée avait auparavant été expulsé de la même école préparatoire d’élite que celle fréquentée par le fils d’Henry Kissinger. (Ni Harvard ni cette école préparatoire n’ont exprimé publiquement la moindre inquiétude concernant l’héritage controversé de figures telles que Kissinger, y compris son rôle dans les décisions de politique étrangère des États-Unis ayant entraîné des pertes humaines considérables.)

Cet étudiant a dû refaire sa dernière année de lycée dans une école publique avant de rejoindre Harvard grâce à une admission différée—une opportunité apparemment obtenue grâce à un don familial conséquent. Cette répétition de l’année terminale a créé l’illusion d’un bon niveau académique—un mirage qui s’est révélé facile à entretenir une fois à Harvard.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

L’offre de cours à Harvard est vaste et s’adapte à une grande diversité de niveaux de préparation académique et de styles d’apprentissage. Certains étudiants admis par héritage commencent par reprendre des matières déjà étudiées au lycée, ce qui peut contribuer à gonfler leur moyenne générale et leur classement. Lors de l’année universitaire 2020/21, 79 % des notes à Harvard étaient des A, poursuivant ainsi une tendance à l’inflation des notes observée ces dernières années.

Bien que Math 55 soit réputé pour sa rigueur—servant souvent de défi aux étudiants doués en mathématiques comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg—Harvard propose également un cours appelé Math 5, généralement perçu comme une option de remise à niveau. À mon époque, il était dispensé par des étudiants de premier cycle engagés pour aider leurs camarades ayant besoin de soutien en mathématiques de base.

Une fois admis à Harvard, que ce soit par un combat méritocratique rappelant—du moins métaphoriquement—The Hunger Games, ou par le privilège du favoritisme, la distinction entre les niveaux de préparation académique devient alors moins visible, et à l’obtention du diplôme, entièrement sans importance.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position de Politics and Rights Review.