Sobre el libro The Politics of Language Oppression in Tibet de Gerald Roche, publicado por Cornell University Press en 2024.

En tiempos de múltiples crisis aceleradas, es fácil pasar por alto las tendencias de lento avance que se desarrollan a lo largo de siglos en lugar de días. Pero al hacerlo, a menudo dejamos de ver las estructuras fundamentales que impulsan los acontecimientos actuales.

Tomemos como ejemplo los ataques actuales de Trump contra la diversidad, la equidad y la inclusión. Aunque están claramente vinculados a la agenda de extrema derecha del presidente estadounidense, también podemos identificar factores sistémicos en esta crisis si observamos las tendencias a largo plazo.

Una de las tendencias a largo plazo que nos ayuda a comprender la actual campaña contra la diversidad en EE. UU. es el colapso continuo de la diversidad lingüística global. Esta crisis, que se remonta al nacimiento del colonialismo europeo, ahora amenaza con extinguir cerca de la mitad de las lenguas del mundo de aquí a finales de siglo.

Mi libro sostiene que el colapso global de la diversidad lingüística está siendo impulsado por los Estados y que su causa se encuentra en la fuente fundamental de su poder: la soberanía.

Mi nuevo libro, The Politics of Language Oppression in Tibet (Cornell University Press), explora esta crisis de la diversidad lingüística a través de un estudio antropológico de cuatro aldeas en el Tíbet. Aunque me centro en un contexto local muy específico, mis hallazgos también nos ofrecen lecciones clave sobre la pérdida global de lenguas y revelan las raíces de la campaña anti-diversidad de Trump.

Una de las principales lecciones del libro es que la pérdida lingüística global tiene causas políticas. Contrario a lo que suele creerse, la desaparición de lenguas no es una tendencia inevitable ni espontánea causada por la globalización, la modernización o el progreso tecnológico. Es el resultado de políticas y prácticas deliberadas que buscan eliminar la diversidad. En este sentido, la pérdida lingüística global se asemeja a la campaña anti-diversidad de Trump, pero desarrollada en cámara lenta y a escala mundial.

Pero los vínculos entre la pérdida lingüística y las políticas anti-diversidad de Trump son aún más profundos si analizamos cómo y por qué se está destruyendo la diversidad lingüística y quién está detrás de esa destrucción.

En las cuatro aldeas del noreste del Tíbet que investigué, los ataques contra la diversidad provinieron del Estado chino moderno, que invadió la zona a mediados del siglo XX. Sin embargo, en mi libro también sostengo que el colapso global de la diversidad lingüística está siendo impulsado por los Estados y se origina en la fuente fundamental de su poder: la soberanía. Como muestro en la conclusión, esta es la misma fuente a la que recurre Trump, guiado por una lógica similar, en su actual ofensiva contra la diversidad.

Soberanía destruida

En mi libro demuestro que la soberanía del Estado moderno se basa en la destrucción de formas anteriores de soberanía no estatal. Dado que poblaciones vastas y territorios inmensos nunca se han unido espontáneamente para formar un Estado, la conquista y la coerción —y no el consentimiento— son los principios fundacionales del Estado moderno. Esa conquista implica siempre aniquilar las soberanías existentes y sustituirlas por la del Estado conquistador.

En el noreste del Tíbet, donde realicé mi investigación, la soberanía antes del Estado era compleja. Residía principalmente en la aldea y su consejo de ancianos varones. Pero las aldeas también formaban parte de redes de instituciones poderosas, como los monasterios budistas, que también ejercían soberanía. Los dioses locales, que se comunicaban a través de médiums espirituales, también eran soberanos de la comunidad.

La afirmación soberana del Estado de tener poder exclusivo sobre todas las personas dentro de un territorio determinado es la principal causa de la pérdida lingüística.

Esta soberanía compleja implicaba que las comunidades se definieran por la autarquía o el autogobierno. La autarquía permitía a las comunidades decidir por sí mismas qué lenguas usarían y transmitirían a sus hijos.

Y en las comunidades que estudié, se trataba de una lengua llamada Manegacha, que literalmente significa «nuestra lengua».

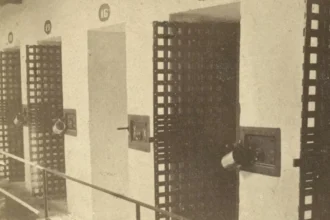

Esa autarquía llegó a su fin en 1958, cuando el Estado chino respondió con una violencia masiva ante los levantamientos locales en partes del Tíbet que había invadido una década antes. Miles de personas fueron asesinadas o encarceladas y todas las instituciones políticas locales fueron destruidas.

Después de eso, los hablantes de manegacha perdieron la capacidad de tomar decisiones sobre sus vidas y sus lenguas. Su autarquía quedó sepultada bajo la soberanía estatal, con consecuencias desastrosas que aún persisten.

Ver como un soberano

Tras este estallido masivo de violencia, el Estado chino solo pudo imponerse de manera lenta y torpe en el Tíbet. Era un Estado pobre y débil, y solo contaba con herramientas rudimentarias de control social.

Al principio, el Estado intentó reemplazar las instituciones que había destruido con sus propias fuentes de poder. Mientras los monjes y médiums espirituales eran encarcelados y los monasterios y templos yacían en ruinas, maestros, médicos descalzos y cuadros del Partido llegaron a las aldeas. Se construyeron escuelas, clínicas y oficinas gubernamentales.

Pero vendrían transformaciones más sutiles y radicales.

Al reclamar un vasto territorio habitado por millones de personas que hablaban cientos de lenguas, el Estado chino necesitaba desarrollar conocimiento sobre esa diversidad para poder controlarla. En palabras del fallecido antropólogo James Scott, el Estado tenía que hacer que la población fuera legible.

Lo hizo llevando a cabo un proceso de clasificación étnica que organizó a esta vasta y compleja población en 56 grupos étnicos: uno para la mayoría han y 55 para las llamadas «minorías étnicas». Este acto de clasificación logró dos cosas.

- Primero, estableció una jerarquía simple de dos niveles. Los han estaban arriba y las minorías étnicas abajo. La diversidad solo se permitía como un vehículo para la dominación.

- En segundo lugar, el proceso de clasificación étnica creó un mecanismo insidioso para destruir la diversidad lingüística. Consistió en encajar las 300 lenguas habladas en China dentro de 56 grupos étnicos, a cada uno de los cuales se le asignó una sola lengua.

En este proceso, los hablantes de manegacha del Tíbet fueron agrupados dentro de un grupo étnico llamado Tuzu, un término que jamás habían escuchado. Ante un menú de identidades promovidas por el Estado, la mayoría de estos hablantes de manegacha sintieron que la etiqueta que mejor los describía era «tibetanos». El problema era que, según el Estado, los tibetanos solo debían tener una lengua: el tibetano.

Los hablantes de manegacha, por tanto, se vieron atrapados en un dilema. Como millones de personas en todo el país, se vieron obligados a elegir entre la lengua que hablaban y las identidades étnicas limitadas que reconocía el Estado. Esta contradicción solo podía resolverse asimilándose a la lengua dominante de un grupo étnico oficialmente reconocido.

El Estado intentó impulsar esta destrucción de la diversidad a través de instituciones como la educación. Pero mientras siguiera siendo pobre y débil, no lograba forzar realmente a la gente a elegir entre su lengua y su etnicidad. La gente encontró formas de convivir con esa contradicción, y la diversidad persistió.

El soberano dormido despierta

Todo esto cambió después de que China se abriera a la economía global en la década de 1980. A medida que el capital extranjero fluía hacia el país, el Estado se fortalecía. Y al fortalecerse, empezó a hacer realidad sus sueños soberanos de una diversidad simplificada.

Los primeros en verse afectados fueron los han, el grupo étnico dominante en China. Aunque hablaban decenas de lenguas mutuamente ininteligibles, estas fueron rebajadas a dialectos. Mientras tanto, se les impuso la lengua nacional, el mandarín. Esto se logró mediante la escolarización obligatoria, los medios de comunicación, la urbanización y la manipulación de oportunidades laborales, todo ello facilitado por una enorme inversión en infraestructura material: carreteras, trenes, electricidad, edificios y redes de comunicación.

Los cambios llegaron más lentamente al Tíbet. La electricidad y los medios de comunicación —en forma de radios portátiles y reproductores de casetes— fueron los primeros en llegar. A medida que empezaba a fluir dinero desde las regiones han del corazón de China, los tibetanos se incorporaban a un mercado laboral donde trabajaban por salarios. Aumentó la participación en la escolarización, exponiendo a más personas a la necesidad de aprender mandarín para tener una oportunidad de movilidad social y económica.

Pero el verdadero despegue se produjo a comienzos del siglo XXI. Temiendo la inestabilidad en territorios ocupados como el Tíbet, China empezó a inyectar enormes cantidades de dinero en la región, llevando a cabo una construcción estatal bajo el nombre de desarrollo.

Cuando me mudé a la región en 2005, se estaban instalando torres eléctricas en picos nevados, surgían bloques de apartamentos en los valles montañosos y se trazaban autopistas por las planicies del altiplano. Pronto llegaron el internet, los teléfonos inteligentes y la vigilancia digital, mientras los proyectos de desarrollo desmantelaban las aldeas tradicionales y, por primera vez, generaciones enteras asistían a la escuela.

Estas décadas de creciente poder estatal fueron desastrosas para los hablantes de manegacha. La contradicción impuesta entre lengua y etnicidad se convirtió en una fuente de sufrimiento cotidiano para ellos. Podían optar por alcanzar el éxito a través del mandarín, a costa de su identidad tibetana, o abrazar su identidad tibetana mediante el idioma tibetano. Pero el manegacha fue completamente excluido de este nuevo mundo.

Para cuando comencé a realizar encuestas domésticas en 2016, cerca de un tercio de las familias de esas cuatro aldeas del Tíbet había dejado de hablar manegacha con sus hijos. Esta situación se repetía en todo el Tíbet, donde docenas de comunidades que hablaban lenguas distintas se veían forzadas a enfrentar la misma decisión.

Las lenguas que no son aprendidas por los niños suelen desaparecer rápidamente, y por eso la mayoría de las lenguas del Tíbet no sobrevivirán al siglo si las cosas siguen como hasta ahora. Esta destrucción de la diversidad lingüística en el Tíbet es solo una parte de un patrón más amplio en China: cerca de la mitad de las lenguas del país dejarán de hablarse para finales de siglo.

Cuando el manegacha desaparezca, cuando decenas de lenguas en todo el Tíbet desaparezcan, cuando la mitad de las lenguas de China desaparezcan, no será un accidente. Lo que está ocurriendo ahora es el resultado de ataques deliberados y sistemáticos contra la diversidad. Estos ataques los lleva a cabo el Estado y son posibles gracias a su reivindicación exclusiva de soberanía sobre el pueblo y el territorio de China.

Un mundo de diversidad bajo ataque

Dondequiera que miremos en el mundo actual, la afirmación soberana del Estado de tener poder exclusivo sobre todos los habitantes de un territorio determinado es la principal causa de la pérdida de lenguas. La destrucción de todas las formas de soberanía competidoras, junto con el monopolio exclusivo sobre el ejercicio del poder estatal, crea en la práctica un derecho soberano de facto a asimilar a las minorías lingüísticas.

Por eso la gran mayoría de los Estados en el mundo actual, independientemente de su sistema político, siguen destruyendo la diversidad lingüística. Es un proceso que continúa tanto en Estados liberales y democráticos como Canadá y Australia, como en Estados autoritarios como Rusia y China.

Y aunque las democracias cuentan con más mecanismos de control que los Estados autoritarios, Trump —y Orbán, y Modi, y Erdogan, y Milei— nos demuestran que toda democracia está a solo una elección de que un dictador de pacotilla elimine los límites para acceder a un poder soberano sin restricciones.

Por eso, en la conclusión de mi libro, hablo de la necesidad de redes transnacionales de solidaridad para contrarrestar la soberanía descontrolada de los Estados. Dado el fracaso constante de los mecanismos internacionales para prevenir o frenar las expresiones cada vez más agresivas de la soberanía estatal, creo que solo un movimiento de base transnacional tiene la capacidad de detener la pérdida lingüística en curso.

Esto también sugiere que, mientras los Estados sigan ejerciendo un poder soberano exclusivo, los ataques contra la diversidad, la equidad y la inclusión —como los que vemos hoy en EE. UU.— podrían ocurrir en cualquier parte. Y podrían ocurrir cosas mucho, mucho peores. Sin movimientos y mecanismos que sorteen y contrarresten la soberanía estatal, cualquiera, en cualquier lugar, podría despertarse un día y descubrir que representa un tipo de diversidad que el Estado ya no desea tolerar.