Un cocktail Molotov fend la nuit à Santiago pendant les manifestations de 2019 contre les inégalités ; une matraque frappe les yeux d’une jeune femme à Téhéran, en octobre 2022, après qu’elle ait osé protester contre la mort de Mahsa Amini en détention. À Gaza, des immeubles entiers sont réduits en ruines par des frappes aériennes, tandis que les journalistes débattent de la terminologie : conflit, guerre ou génocide ? À Atlanta, la police abat un défenseur de la forêt en 2023 lors d’une manifestation contre la construction de “Cop City”, suscitant l’indignation chez certains et l’indifférence chez d’autres. Pendant ce temps, à Paris, la même année, des manifestants mettent le feu à des tas d’ordures et s’affrontent avec la police contre la réforme des retraites ; certains y voient une résistance démocratique, d’autres y voient le chaos.

- Concepts : Violence, Lieu et Perception

- Le lieu : le contexte matériel et historique

- Perception : le pouvoir de voir, de nommer et de ressentir la violence

- Nommer et cadrer : quand la violence se cache en pleine lumière

- Intersections et ambiguïtés

- Lieu ou perception ? Pourquoi la perception pèse davantage

Ces images circulent à toute vitesse. Elles exigent une réaction. Elles réclament d’être nommées : violence. Mais sont-elles identiques ? Qui décide ? Qui les raconte ? Et quel rôle joue le lieu—sur la carte et dans l’imaginaire moral—dans la façon dont nous y répondons ?

La question—la violence est-elle davantage façonnée par le lieu ou par la perception ?—émerge au cœur d’une crise mondiale d’interprétation morale. Nos vies quotidiennes sont inondées d’images, filtrées par des algorithmes et déformées par des biais idéologiques. Dans ce flou permanent, la violence ne se dévoile pas aisément ; elle doit être nommée, désignée, rendue visible—ou elle disparaît dans le vacarme ambiant. La violence ne parle plus d’elle-même. Son sens se façonne dans l’instant du témoignage, et dans le cadrage qui s’ensuit.

Pour comprendre la violence aujourd’hui, il ne suffit pas d’en dresser la carte ; il faut aussi se demander comment elle est cadrée, par qui, et dans quel but.

Cela importe aujourd’hui plus que jamais. Les acteurs politiques utilisent le mot « violence » pour criminaliser la dissidence ou légitimer l’usage de la force. Journalistes, militants et universitaires se disputent les termes pendant que des gens saignent. L’injustice est rendue visible ou effacée, selon la souffrance qui compte, l’histoire qui circule et le lieu où se produit la violence.

Dans cet essai, je répondrai à cette question en montrant que si le lieu compte—car il façonne les possibilités, les histoires et les enjeux de la violence—c’est la perception qui lui confère sa texture morale. Comprendre la violence aujourd’hui exige plus que cartographier sa géographie. Il faut interroger les prismes à travers lesquels nous la voyons, et les logiques politiques qui déterminent ce qui devient visible et ce qui est occulté.

Concepts : Violence, Lieu et Perception

Dans sa forme la plus simple, la violence se définit comme l’usage intentionnel de la force physique pour nuire. Mais ce n’est qu’un point de départ. La violence n’est pas un fait neutre ; c’est un jugement. C’est une étiquette apposée à des actes, des intentions et des conséquences, toujours filtrée par l’interprétation. Ce que l’on appelle violence—et ce qui reste invisible—dépend entièrement de qui pose la question et d’où elle est posée.

Les chercheurs ont depuis longtemps élargi le cadre : Johan Galtung distingue la violence directe de la violence structurelle, cette érosion lente et invisible des vies par la pauvreté, le racisme et l’exclusion. Frantz Fanon a écrit sur la violence coloniale, qu’il a interprétée non seulement comme répression physique, mais aussi comme une guerre psychologique. Il y a aussi la violence symbolique, selon Pierre Bourdieu : le pouvoir discret des normes, des règles et du langage, qui façonnent ce qui est acceptable, qui est crédible et qui est jetable.

Pour se demander si la violence est davantage façonnée par le lieu ou par la perception, il faut d’abord clarifier ce que ces termes signifient. Le lieu renvoie à un emplacement physique, mais aussi à un contexte politique, des conditions historiques et des structures institutionnelles. La violence dans une zone de guerre ne suscite pas les mêmes présupposés que celle dans un centre commercial. Une frappe à Kyiv est perçue différemment d’une frappe au Yémen, même si l’arme est identique.

La perception, en revanche, concerne le cadrage : qui nomme la violence, comment elle est racontée et comment elle est reçue. Est-elle influencée par les médias, l’idéologie, la race, la classe et les alliances géopolitiques ? Une pierre lancée par un adolescent palestinien et un missile tiré par l’armée israélienne peuvent tous deux tuer, mais ils sont rarement rapportés—ou mémorisés—de la même manière.

Le danger des définitions universelles est qu’elles peuvent occulter ces nuances essentielles. Elles aplatissent le sens et effacent la dimension politique. Qualifier quelque chose de « violence », ce n’est pas simplement décrire ; c’est prendre position, formuler une revendication et, souvent, désigner un coupable. Le concept fait toujours plus qu’il n’en a l’air.

Le lieu : le contexte matériel et historique

La violence ne surgit pas de nulle part. Elle s’enracine dans des territoires spécifiques façonnés par les héritages coloniaux, le développement inégal, la répression étatique et l’exclusion économique. Le lieu compte car il fixe les conditions du possible : quelle violence éclate, laquelle est tolérée et laquelle est réduite au silence.

Prenons la violence des cartels au Mexique. Il ne s’agit pas d’un chaos spontané, mais du produit de la complicité de l’État, d’une politique antidrogue militarisée et de promesses économiques non tenues depuis des décennies. Le lieu—tant géographique que politique—détermine la manière dont la violence opère : qui la détient, qui la subit et qui en tire profit. Songeons, par exemple, à la répression brutale des manifestations au Myanmar après le coup d’État militaire de 2021, ou à la répression continue des Ouïghours au Turkestan oriental sous le régime autoritaire chinois. Dans les deux cas, l’autoritarisme, les dynamiques régionales de pouvoir et l’indifférence internationale influencent non seulement les formes que prend la violence, mais aussi qui en devient la cible.

Certains lieux sont systématiquement traités comme des zones où la violence est normalisée ou invisibilisée. Gaza, encore une fois, n’est pas seulement un théâtre de conflit actif. C’est une cage, enfermée depuis des décennies par un blocus, une surveillance et des bombardements. La géographie matérielle de l’occupation rend la violence à la fois constante et banalisée. Pourtant, cet espace même est dépouillé de son contexte dans les récits internationaux, réduit à des actes isolés sans histoire.

Même au sein des démocraties libérales, la violence se déploie de manière inégale selon les espaces. Le maintien de l’ordre dans les banlieues américaines n’a rien à voir avec celui des quartiers urbains noirs. La décision de la ville d’Atlanta de raser une partie de sa forêt pour construire un immense centre d’entraînement policier, “Cop City”, est une décision spatiale enracinée dans le capitalisme racial, la gentrification et la militarisation de la sécurité publique. Mais si le lieu explique où se produit la violence et pourquoi, il ne suffit pas à expliquer comment elle est perçue ni même si elle est reconnue. Pour cela, il faut déconstruire la perception.

Perception : le pouvoir de voir, de nommer et de ressentir la violence

Une femme est jetée au sol et battue par la police à cause de la façon dont elle porte son hijab. Pour elle, ce n’est pas une « application des normes culturelles » ; c’est de la douleur, de la peur et de l’humiliation.

Une frappe de drone américaine détruit une maison en Afghanistan, tuant une famille innocente entière. Pour ceux qui restent, ce n’est pas un « dommage collatéral » ; c’est un enfant qui ne reviendra jamais et une mère ensevelie sous les décombres. Qu’on l’appelle application de la loi, erreur ou stratégie, les mots que nous donnons à ces actes façonnent ce que le monde perçoit comme violence—et ce qu’il choisit d’ignorer.

Les médias jouent un rôle central dans la façon dont on voit, interprète et hiérarchise la souffrance. La couverture de l’invasion russe de l’Ukraine a suscité une empathie mondiale sans précédent, des sanctions rapides et une aide militaire jugée légitime. Pendant ce temps, la violence persistante au Soudan, en Éthiopie ou en Cisjordanie peine à percer le brouhaha ambiant. La caméra n’enregistre pas seulement ; elle sélectionne, cadre et met en récit. Et ainsi, certains types de violence deviennent une crise morale, d’autres un simple bruit de fond.

Nommer et cadrer : quand la violence se cache en pleine lumière

La perception est aussi racialisée. Les victimes noires de la violence policière aux États-Unis sont souvent présentées comme des menaces, dangereuses, non coopératives, voire responsables de leur propre mort. Le meurtre de George Floyd a brisé cette narration, mais uniquement grâce à une vidéo de téléphone portable, longue de neuf minutes, filmée par une adolescente. Sans ces images, la version officielle aurait étouffé la vérité. La visibilité a tout changé.

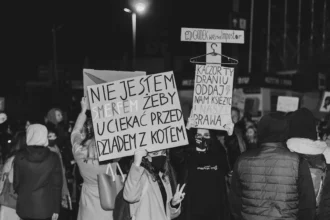

La perception est aussi genrée. Lorsque des femmes en Pologne protestent contre des lois sur l’avortement draconiennes, ou lorsque des mères en Amérique latine marchent pour leurs enfants disparus, elles sont souvent décrites comme émotionnelles, irrationnelles ou manipulées. La violence qu’elles révèlent—négligence de l’État, contrôle patriarcal, impunité institutionnelle—est plus difficile à identifier, justement parce qu’elle est lente, systémique et intime. Elle ne produit pas de scènes spectaculaires, alors elle passe inaperçue.

Il en va de même pour les personnes trans. Lorsqu’une personne trans est harcelée dans les transports publics ou se voit refuser des soins de santé, cela est souvent banalisé comme une gêne ou une formalité administrative. Sa souffrance est trop facilement présentée comme une provocation. La violence qu’elle subit—effacement juridique, exclusion sociale, agressions physiques—reste largement invisible, à moins de devenir un spectacle médiatique.

Le pouvoir joue aussi un rôle clé dans la manière de raconter la violence. Les États monopolisent généralement le droit de définir ce qui est considéré comme une force légitime. Une répression policière devient ainsi un “rétablissement de l’ordre”. Une occupation militaire devient “le maintien de la paix”. Pendant ce temps, des manifestants qui jettent des pierres peuvent facilement être qualifiés de terroristes, de pillards ou d’agents étrangers. Un même acte—incendier un bâtiment gouvernemental—peut être héroïque en Chine, criminel à Hong Kong et tragique à Minneapolis, selon qui parle et qui écoute.

La perception est viscérale, pas seulement théorique. Elle est façonnée par le récit. Elle dépend de qui obtient du temps d’antenne, de quelle souffrance est crue et de quelle colère est rejetée. En ce sens, percevoir n’est pas un acte passif. C’est un acte actif de construction de sens.

Intersections et ambiguïtés

Le lieu et la perception ne sont pas des forces distinctes, car ils s’entremêlent. L’un façonne l’autre. Parfois, ils s’alignent : la répression étatique dans des régimes autoritaires comme l’Iran ou le Myanmar est facilement lisible comme violence par les observateurs extérieurs. Mais bien souvent, ils s’opposent. Dans les démocraties libérales, où l’État de droit est présumé, la violence peut devenir plus difficile à nommer, même lorsqu’elle se manifeste au grand jour.

Par exemple, en France, où les manifestations contre la réforme des retraites ont dégénéré en 2023. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques et procédé à des arrestations massives. Dans un autre contexte, cela pourrait être perçu comme une dérive autoritaire. Mais à Paris, avec sa réputation de culture de la contestation et de vitalité démocratique, le récit se divise : certains y voient un contrôle étatique justifié, d’autres une répression croissante.

Certaines formes de violence se cachent en pleine lumière parce qu’elles ne correspondent pas au cadre moral dominant. Laisser les migrants se noyer en mer est une forme de violence. Couper l’accès aux soins pour les travailleurs sans papiers est une forme de violence. Ces actes ne sont peut-être pas bruyants ni spectaculaires, mais ils tuent, blessent et traumatisent. Le danger, c’est qu’ils ne ressemblent pas à de la violence pour certains. Ils apparaissent comme des résultats politiques, de la paperasse ou du contrôle des frontières.

Les activistes et les mouvements agissent précisément à cette intersection, où leur rôle est essentiel pour rendre visible l’invisible. Des collectifs féministes qui comptent les féminicides, des militant·e·s écologistes qui cartographient les zones toxiques, des collectifs noirs qui filment les contrôles de police—tous résistent à la violence en la nommant, en la montrant et en la requalifiant. Ils se battent pour que la perception rattrape la réalité.

Lieu ou perception ? Pourquoi la perception pèse davantage

Alors, la violence est-elle davantage façonnée par le lieu ou par la perception ? La balance penche du côté de la perception. Le lieu est essentiel car il pose le décor. Mais c’est la perception qui met en scène. La violence n’émerge pas seulement de la géographie ; elle devient lisible, morale et politique à travers les prismes qu’on lui applique. La perception détermine ce qui est considéré comme violence, qui est perçu comme victime ou agresseur, et si un acte appelle à la justice, à la sanction ou aux applaudissements.

Le lieu compte parce qu’il construit les structures de pouvoir, d’exclusion et d’exposition. Mais sans perception, la violence risque de rester invisible ou mal nommée. Une manifestation réprimée à Téhéran et une autre à Atlanta peuvent se dérouler dans des contextes politiques très différents, mais notre manière de les interpréter dépend de bien plus que la géographie. Elle dépend du récit, du pouvoir et des convictions.

Pour comprendre la violence aujourd’hui, il ne suffit pas d’en cartographier les lieux ; il faut se demander comment elle est cadrée, par qui, et dans quel but. C’est pourquoi la sociologie de la violence ne porte jamais uniquement sur l’acte lui-même. Elle porte sur le récit qu’on en fait après coup.