L’absorption comme cadre de rencontre

Depuis plus de cinq siècles, la présence juive dans les Amériques est entrée en contact avec les présences noires et autochtones dans ces mêmes espaces. Du Canada à l’Argentine, ces groupes ont coexisté, se sont entremêlés et parfois éloignés. Dans de nombreux cas, on a montré qu’ils s’étaient “absorbés” les uns les autres.

La littérature à travers les Amériques a utilisé le terme « absorption » pour désigner la cooptation, assimilation et appropriation dans les expériences juives face à l’altérité raciale sur le continent américain.

Les convergences entre la judéité, la négritude et l’indigénéité, aux États-Unis comme ailleurs dans les Amériques, éclairent la manière dont la race est perçue et comprise.

Les rencontres entre les habitants juifs, noirs et autochtones de différentes nations à travers les Amériques sont formulées en termes « d’absorption » pour évoquer des relations complexes, marquées à la fois par le métissage et la séparation, l’acceptation et le rejet.

Représentations fictives de l’absorption

Dans son roman de 1992, The Long Night of White Chickens, l’auteur juif guatémaltéco-américain Francisco Goldman fait dire à son personnage juif métis, Flor : « Le Guatemala, dans ce que nous aimons considérer comme son essence la plus profonde, est maya. Nous, qui ne sommes pas réellement indigènes, qu’est-ce que nous absorbons ? » (242). Ce personnage emploie le terme « absorption » pour évoquer les façons dont les rencontres entre peuples autochtones et juifs à travers les Amériques sont étroitement liées aux spécificités des liens individuels et collectifs à la nation.

Alors que Goldman faisait exprimer à son personnage des interrogations sur ce qu’elle et d’autres qui “ne sont pas vraiment indigènes” “absorbent” des Mayas, le romancier américain Philip Roth s’est lui aussi penché sur la question de l’absorption en imaginant le fictif “Bureau de l’Absorption Américaine” dans son roman de 2004, The Plot Against America.

Au cœur du roman (et de son adaptation en mini-série par HBO en 2020) se trouve une fantaisie dystopique dont l’idée centrale est les effets catastrophiques de “l’absorption” — en l’occurrence, l’assimilation forcée.

De son côté, la dramaturge et actrice Anna Deavere Smith a décrit son approche théâtrale verbatim dans sa conférence TED, “Four American Characters” : « [J]e vais à la rencontre des gens, en pensant que si je marchais dans leurs mots… je pourrais en quelque sorte absorber l’Amérique. Je me suis aussi inspirée de Walt Whitman, qui voulait absorber l’Amérique et qu’elle l’absorbe en retour. »

La pièce solo “verbatim” de Smith en 1992, Fires in the Mirror, met en scène des voisins juifs et noirs à Crown Heights, Brooklyn, à la suite des émeutes de 1991 provoquées par la mort d’un enfant noir guyanien-américain renversé par le cortège du rabbin Menachem Schneerson. Smith “marche dans leurs mots” dans une tentative d’“absorber l’Amérique”.

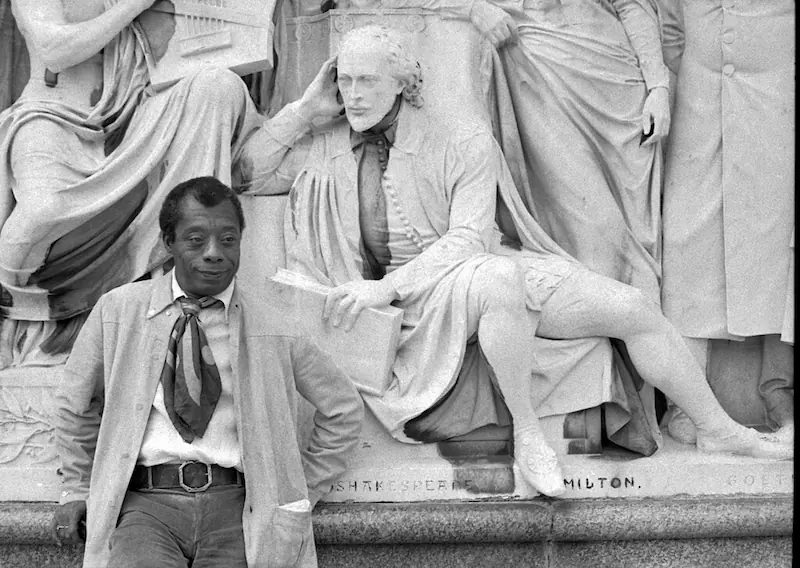

Vingt-cinq ans plus tôt, à New York, James Baldwin écrivait dans un article de 1967 du New York Times : « c’est amer de regarder l’épicier juif fermer son magasin le soir et rentrer chez lui. Il rentre, avec ton argent dans sa poche, dans un quartier propre, à des kilomètres de toi, où l’on ne te laissera pas entrer. »

Judéité, blanchité et mobilité raciale

Dans l’essai de Baldwin, être juif dans les Amériques, c’est bénéficier d’une ascension sociale qui a permis à l’épicier de quitter Harlem, tandis que les voisins noirs y sont restés.

Pour Baldwin, le Juif est absorbé par l’Amérique blanche de la classe moyenne. Le phénomène que Baldwin a observé en 1967 s’explique par le fait que, malgré les oppressions bien réelles et atroces que les Juifs ont fuies en venant dans les Amériques, leur présence dans différentes nations du continent résulte du colonialisme de peuplement et des politiques migratoires de pays ayant autorisé l’entrée d’immigrants blancs.

Alors qu’en 1967, à Harlem, James Baldwin évoquait l’amertume de voir l’épicier juif partir s’installer dans un quartier plus huppé, une représentation fictive de Bom Retiro à São Paulo, au Brésil, située trois ans plus tard, montre un jeune garçon juif déclarant qu’il veut “être noir et voler” dans le film de Cao Hamburger L’année où mes parents sont partis en vacances (2006).

L’absorption se manifeste de façons multiples et contradictoires dans les rencontres entre Juifs et Noirs, ainsi qu’entre Juifs et Autochtones dans les Amériques.

Hamburger exprime une fascination juive pour les identités afro-brésiliennes qui frôle l’appropriation—l’absorption de l’Afro-Brésilien dans l’imaginaire juif. Pour Baldwin, les Juifs ont bénéficié de la mobilité sociale ascendante de la blanchité en étant absorbés dans les espaces blancs, tandis que pour le jeune protagoniste de Hamburger, appartenir à la communauté juive en 1970, dans le país de futebol à l’apogée de Pelé, impliquait le désir d’être noir.

La fascination juive pour la négritude apparaît à la fois dans le film de Hamburger et dans le roman de Philip Roth The Human Stain, qui imagine un homme noir ayant vécu en se faisant passer pour blanc et juif durant la majeure partie de sa vie adulte. La critique Jennifer Glaser a étudié Roth aux côtés d’autres auteurs juifs américains dans le cadre du ventriloquisme racial juif, un modèle qu’elle formule et à travers lequel ces auteurs ont abordé leur propre catégorisation en tant que blancs à travers des représentations littéraires d’autres identités raciales.

Paradoxes de l’absorption

L’absorption se manifeste de façons multiples et contradictoires dans les rencontres entre Juifs et Noirs, ainsi qu’entre Juifs et Autochtones dans les Amériques. Souvent, les Juifs sont absorbés (assimilés) dans la blanchité, tandis que d’autres groupes minoritaires ne sont pas perçus comme blancs. Par conséquent, les Juifs peuvent devenir complices, ou absorbés, dans le colonialisme de peuplement et le capitalisme racial. Ils peuvent “absorber” des éléments des identités autochtones ou noires—de manière paradoxale, souvent comme un moyen d’accéder à leur statut de blanc et de le maintenir.

L’étymologie du mot “absorption” éclaire en grande partie la manière paradoxale dont il fonctionne : le “ab” indique une séparation, tandis que “sorber” renvoie à une forme d’intériorisation. L’absorption suppose à la fois la séparation et la jonction. Le terme évoque également des idées de liquidité, transmises de génération en génération par la fluidité de la mémoire racialisée, ainsi que de porosité, mise à mal par les conceptions très différentes de la culture “dominante” à travers les Amériques.

L’approche de Absorption Narratives sur la race et l’ethnicité déstabilise les pratiques critiques centrées sur les États-Unis.

L’absorption remet en question tout en perpétuant des idées sur la pureté raciale, ce qui revêt une importance particulière dans les discussions sur la judéité et la race dans les Amériques, compte tenu de la signification historique de la pureté du sang, utilisée pour justifier les politiques antisémites et anti-musulmanes dans l’Ibérie du XVe siècle, ainsi que comme cadre pour penser le métissage dans les colonies espagnoles contemporaines et ultérieures.

L’absorption évoque également des notions comme la “règle de la goutte unique” dans les États-Unis du XXe siècle et le calcul du “quantum de sang” chez les peuples autochtones. Ces deux concepts reposent, chacun à leur manière, sur le degré auquel le sang d’ancêtres de différentes races est ou n’est pas absorbé.

Colonialisme de peuplement et la politique de l'inclusion

En effet, l’absorption a également été mobilisée pour aborder le colonialisme de peuplement et les relations des peuples autochtones au métissage (entendu au sens large comme mélange racial) dans les Amériques. M. Bianet Castellanos et Lorenzo Veracini ont tous deux observé que le métissage comme le colonialisme de peuplement “absorbent” les Autochtones dans le corps politique national. Ainsi, le concept d’absorption permet de faire le lien entre les débats sur le métissage et ceux sur le colonialisme de peuplement.

Comme le soulignent à la fois Bianet Castellanos et Veracini, l’absorption est une fonction paradoxale par laquelle les groupes autochtones sont “intégrés” de façon contradictoire au corps politique de la nation. Penser la présence juive dans les Amériques comme une fonction du colonialisme de peuplement permet de résister à l’“absorption” de la différence dans le corps politique en désagrégeant et en repensant les éléments absorbés dans des conceptions homogénéisantes des identités mestizonationales, issues d’un colonialisme de peuplement rarement remis en question sur le continent.

La présence juive dans les Amériques est souvent une conséquence du colonialisme de peuplement, même si les Juifs y sont arrivés en quête de refuge face aux persécutions. Comme l’a soutenu l’historien David S. Koffman, inscrire la présence juive aux États-Unis et au Canada dans le cadre du colonialisme de peuplement permet de dépasser les récits célébratoires d’appartenance qui dominent souvent la compréhension de la vie juive dans les Amériques, et ouvre la voie à une réflexion sur la complicité juive dans des phénomènes comme la destinée manifeste.

Au-delà des frontières : repenser la race par le récit

Les rencontres entre les Juifs et les communautés noires et autochtones dans les Amériques se déroulent dans des “zones de contact”, définies par Mary Louise Pratt comme « l’espace des rencontres impériales, l’espace dans lequel des peuples séparés géographiquement et historiquement entrent en contact et établissent des relations continues, généralement marquées par des conditions de coercition, une inégalité radicale et des conflits persistants. »

Ces espaces témoignent de la convergence et du mélange des origines ethniques et des pratiques religieuses issues de différentes cultures, qui caractérisent depuis longtemps les paradigmes raciaux et spirituels en Amérique latine.

Les zones de contact sont marquées par des complexités de convergence, parfois simultanées, parfois diachroniques. On peut penser ici à des quartiers autrefois majoritairement juifs, devenus ensuite majoritairement noirs ou autochtones, en raison de l’accès des Juifs à la blanchité et à la mobilité sociale ascendante.

Les convergences entre la judéité, la négritude et l’indigénéité, aux États-Unis comme dans d’autres régions des Amériques, éclairent la manière dont la race est comprise. L’approche de Absorption Narratives sur la race et l’ethnicité remet en cause les cadres critiques centrés sur les États-Unis. Ce faisant, nous découvrons que les modèles états-uniens pour penser l’altérité raciale en lien avec la judéité sont limités, et que l’histoire des relations raciales dans les Amériques doit impérativement être racontée et analysée comme une histoire hémisphérique, plutôt que selon des perspectives états-uniennes.

Si Flor, le personnage de Francisco Goldman, demande : « Que sommes-nous censés absorber ? », je me demande dans Absorption Narratives : que retirons-nous, en tant que lecteurs et spectateurs, des fictions qui explorent ces points de contact ? Que retirons-nous des récits qui les évitent ? S’il existe des réponses à la question de savoir comment la judéité influence la manière dont la race est construite à travers les Amériques, je montre que ces réponses ne se trouvent pas dans les frontières nationales ou régionales, mais bien en lisant entre les lignes et au-delà des frontières géographiques.

Car c’est au-delà de ces frontières que l’on commence à percevoir comment la fiction peut unir ce qui semble inassimilable. Ces récits nous rappellent la nécessité de continuer à interroger et à réinventer les façons dont les rencontres entre individus et catégories ont façonné—et continueront de façonner—les dynamiques intergroupes ainsi que la compréhension de soi dans le cadre d’un paradigme marqué par des siècles de colonialité.