Définir l’extinction : Une question urgente

Quelqu’un s’approche de vous et demande : « Qu’est-ce que l’extinction ? » La personne a un ton mêlant curiosité et inquiétude.

- Définir l’extinction : Une question urgente

- Les défis scientifiques et philosophiques de l’extinction

- Repenser l’extinction : Science et culture

- L’extinction comme un défi à l’éthique et à la connaissance

- Retracer l’histoire de l’extinction

- L’extinction en pratique : Leçons tirées de la survie et de la mise en danger des espèces

- Qu’est-ce que l’extinction ? Une question pour toute une vie

Vous savez que les taux d’extinction augmentent rapidement de nos jours, et que vous n’êtes pas seul à vous demander combien de vie biodiversifiée persistera dans les siècles à venir. Répondre à cette question s’accompagne donc d’un profond sentiment d’urgence et de responsabilité.

Reconnaître que toute vie est confrontée à l’extinction pourrait nous offrir un sentiment de solidarité radicale envers toute forme de vie.

La façon dont vous répondez à la question « Qu’est-ce que l’extinction ? » en dit long sur les manières les plus fondamentales de donner un sens à ce que signifie être vivant. Mais la question elle-même, aussi simple qu’elle puisse paraître au départ, mène rapidement à un labyrinthe de nouvelles interrogations qui nous ramènent au problème fondamental : sommes-nous sûrs que nous sommes tous d’accord sur la définition de l’extinction ?

Les défis scientifiques et philosophiques de l’extinction

Car, pour répondre à la question « Qu’est-ce que l’extinction ? », il faudrait avoir des définitions de base, stables et claires de la vie, de la mort et des espèces. Vous réaliseriez que ces termes n’ont pas de consensus clair dans les sciences biologiques, et que le matériel génétique peut continuer à être préservé même si une espèce n’est plus vivante. Certes, l’extinction est d’une ampleur bien plus grande que la mort individuelle : c’est l’effacement de cette espèce et de toutes ses relations du domaine des formes biologiques disponibles. L’extinction n’est pas seulement la mort d’un animal, mais la fin d’un mode de vie tout entier.

Le livre examine ce que signifie l’extinction et ce que l’extinction fait au sens.

Cependant, dans le domaine des technologies génétiques, l’idée que « l’extinction est définitive » sera probablement remise en question dans les décennies à venir par les efforts visant à ressusciter les mammouths laineux, les pigeons voyageurs et les thylacines.

Dans les sciences humaines, la tendance de ces dernières décennies a été de comprendre comment la vie et la mort ne sont pas exclusives mais se chevauchent et se hantent mutuellement. Se poser la question de l’extinction suscite en nous une réaction à la fois biologique et psychanalytique : cela éveille en chacun de nous le sentiment de finitude. Cela active ce que Freud appelait nos traumatismes originels autour de la mort, mais aussi, et je pense que cela se trouve également chez Freud, notre biophilie originelle envers nous-mêmes, envers les autres humains et envers les autres espèces.

Repenser l’extinction : Science et culture

Mon livre, What Is Extinction? A Natural and Cultural History of Last Animals, explore différentes définitions et scènes de l’extinction du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. En une phrase, le livre examine ce que signifie l’extinction et ce que l’extinction fait au sens.

L’extinction est quelque chose qui nécessite des études scientifiques et des travaux de conservation, ainsi qu’une documentation culturelle, une interprétation et une discussion : c’est le processus de création de sens. Mais l’extinction est aussi quelque chose qui peut transformer, saper ou rendre incompréhensible tout ce qui précède. Si l’extinction est la finitude et le néant existentiel auxquels toute vie est confrontée, comment portons-nous cette conscience dans notre vie quotidienne ?

La question « Qu’est-ce que l’extinction ? » ne peut pas recevoir une réponse définitive.

Je soutiendrai que l’absence d’une seule définition ou interprétation de l’extinction est une bonne chose. Tout d’abord, nous n’avons pas besoin d’une compréhension unique du sens de l’extinction pour protéger les espèces en danger.

Mais je soutiens également que l’un des aspects les plus importants de la question « Qu’est-ce que l’extinction ? » est que nous continuions à la poser. Si nous pensons avoir résolu les débats et les questions autour du sens de l’extinction, nous nous plaçons dans une position très dangereuse en supposant que le sens de l’extinction ne changera pas avec le temps.

Si nous affirmons un seul sens de l’extinction, cette définition pourrait devenir l’unique centre d’attention de tout ce que nous pensons et faisons. Cela pourrait nous amener à déclarer que toute perte de vie est inacceptable, et que nous devons poursuivre des biotechnologies à tout prix pour vivre éternellement. Nous pourrions dire que prévenir l’extinction humaine est la valeur la plus importante, et que l’extinction de tous les autres animaux est justifiée si elle prolonge la vie humaine.

L’extinction comme un défi à l’éthique et à la connaissance

Michel Foucault a remarqué qu’il existe certaines affirmations capables d’ébranler les fondements des vérités établies à des moments spécifiques. L’exemple de Foucault est la phrase « Je mens », une phrase paradoxale qui a déconcerté les tentatives des philosophes grecs anciens de codifier la définition de la vérité.

Foucault pensait que l’affirmation « Je parle » à l’époque moderne avait un effet similaire, car elle découlait de l’affirmation de la subjectivité mais impliquait également la dispersion du sujet dans les méandres du langage et du désir.

La question « Qu’est-ce que l’extinction ? » suscite un tremblement de tout ce que nous savons à notre époque. Reconnaître que toute vie est confrontée à l’extinction pourrait nous offrir un sentiment de solidarité radicale envers toute forme de vie.

But extinction events also can disrupt or even shatter ethical practices, norms of care and conservation, and established ways of responding.

Certaines personnes pourraient réagir face à la radicalité de l’extinction en établissant des hiérarchies sur quelles vies sont jugées les plus précieuses et lesquelles peuvent être laissées à périr. Ces derniers siècles, nous avons observé toute la gamme de ces réactions face à la conscience de la finitude des espèces.

Retracer l’histoire de l’extinction

Dans le livre, je combine les connaissances des conservationnistes sur la disparition finale des espèces avec l’analyse formelle de la littérature et d’autres médias pour effectuer une “lecture approfondie” des événements d’extinction et des définitions changeantes de l’extinction. J’examine comment les types de langage, d’histoires, de styles et de termes conceptuels utilisés pour documenter et comprendre la fin d’une espèce contribuent aux significations de l’extinction.

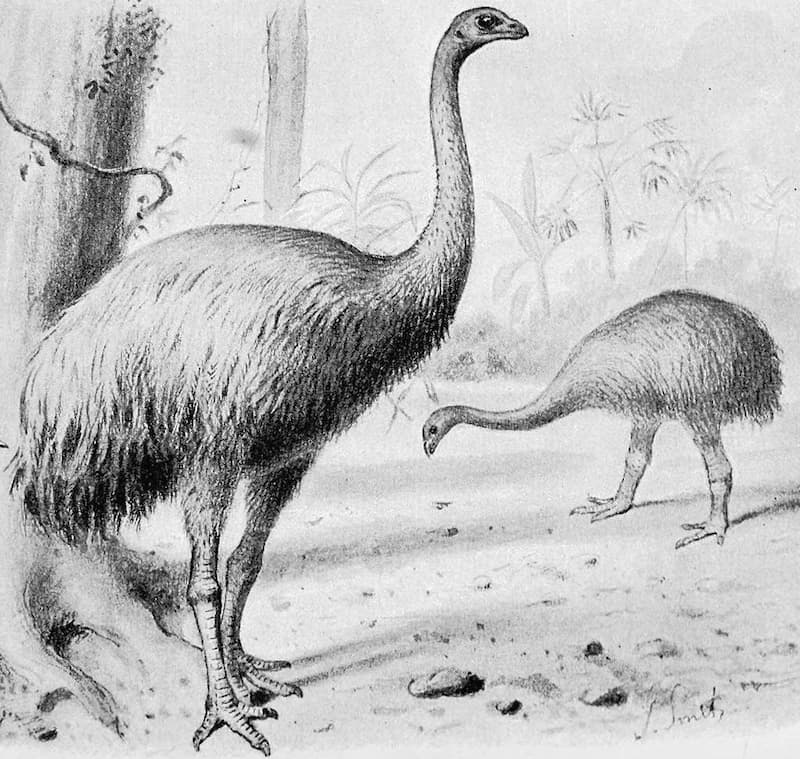

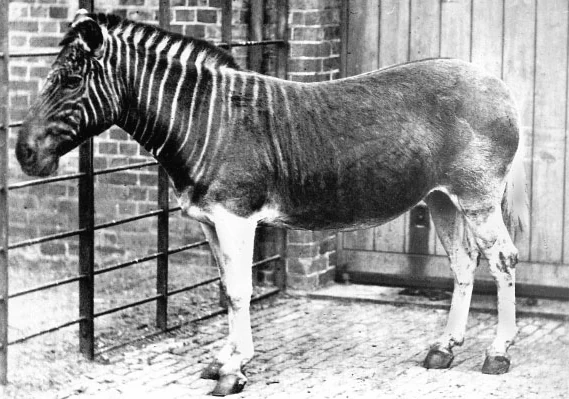

Dans l’introduction du livre, je propose une brève histoire de l’étude scientifique de l’extinction, qui n’a pu émerger que lorsque l’on a pris conscience que la vie n’est pas toujours garantie et que la nature a une histoire qui évolue au fil du temps. La conceptualisation scientifique de l’extinction s’est développée pour la première fois dans le travail des naturalistes à la fin du XVIIIe siècle et a été confirmée empiriquement par le naturaliste français Georges Cuvier, qui a utilisé l’anatomie comparée pour distinguer les os de mastodontes de ceux des éléphants vivants à la fin des années 1790. Comme aucun mastodonte massif n’a été observé en Amérique du Nord, Cuvier a insisté sur la disparition permanente de l’animal.

Il a fallu environ une génération pour passer de l’idée que les espèces et l’humanité dureraient éternellement à l’idée que toute vie sur Terre pourrait avoir une date de péremption relativement proche. À peu près au même moment, l’astronome William Herschel a conceptualisé la naissance et la mort des galaxies et a appliqué ce raisonnement à la Voie lactée, concluant que notre galaxie ne peut pas durer éternellement. Ce fut un tournant cognitif incroyable. Cela a conduit William Whewell, naturaliste contemporain de Darwin, à écrire en 1839 : « Non seulement les roches et les montagnes, mais aussi le soleil et la lune portent sur leur front la sentence “à finir”. »

De tels commentaires révèlent que, au cœur des Lumières, l’extinction a tracé la voie vers la fin des Lumières. Au lieu d’une narration centrée sur le progrès et l’amélioration des espèces, l’extinction a ouvert les portes à des résultats inconnus pour toute forme de vie, tout en indiquant que toutes les formes vivantes finiraient par se transformer en ruines. La question « Qu’est-ce que l’extinction ? » est soudainement devenue une interrogation capable de tout remettre en question.

L’extinction en pratique : Leçons tirées de la survie et de la mise en danger des espèces

De l’origine des espèces, de Darwin, qui est à la fois une théorie des commencements et des fins des espèces, a porté la connaissance de l’extinction à un public beaucoup plus large. Cela a contribué à déclencher une vague d’attention sur la manière dont les extinctions pourraient se produire dans une variété de situations et à tout moment.

L’extinction n’était alors plus seulement une question liée aux archives fossiles ou à un événement futur lointain, mais quelque chose qui pouvait être observé dans le présent. À mesure que les gens ont appris à considérer l’extinction comme une préoccupation quotidienne, ils ont compris que, s’ils voyaient une extinction se produire en temps réel pour une espèce particulière, ils pouvaient agir pour l’empêcher.

Mon livre fournit des études de cas sur des événements d’extinction touchant le bison des plaines, les tigres et les coraux, entre autres espèces. Chacune d’elles a connu des événements de mortalité massive et de quasi-extinction, pour ensuite recevoir une attention intense en vue de leur préservation dans des moments de crise existentielle. Pourtant, pour ces espèces, leurs populations historiques restent aujourd’hui à des niveaux très faibles, et elles continuent de survivre en état de danger. Bien que ces espèces aient survécu à des événements récents d’extinction, leur survie fragile les désigne comme des indicateurs clés de ce que signifie l’extinction à notre époque.

La question « Qu’est-ce que l’extinction ? » ne peut pas recevoir une réponse définitive ; elle doit être posée continuellement à travers différents moments et lieux. Cette question nous hante, mais elle nous stimule également. Elle nous laisse une blessure psychique, mais elle nous incite aussi à réfléchir collectivement et attentivement sur la vie précaire.

Qu’est-ce que l’extinction ? Une question pour toute une vie

Tout au long du livre, je discute de la manière dont nous devrions être capables de penser de manière critique, créative, prudente et collective à l’extinction. Penser à l’extinction est peut-être la chose la plus importante à laquelle nous puissions réfléchir, et pourtant, je pense que nous devons faire attention à ce genre d’hyperbolisation et d’extrémisation de notre pensée. Si nous nous obsédons sur l’extinction, comme si c’était la seule chose à laquelle nous devrions penser, comme cela a été le cas à des moments clés des XIXe, XXe et XXIe siècles, cette obsession peut, et a été, utilisée pour justifier toutes sortes de violences ou pour abandonner le partage de la Terre.

Sans aucun doute, à notre époque actuelle, nous trouvons une multiplicité de réponses à la question « qu’est-ce que l’extinction ? » dans la rhétorique politique, dans les films et séries populaires, et dans le travail ardu de conservation de la biodiversité. Il pourrait même y avoir une certaine fatigue apocalyptique face à l’omniprésence des représentations culturelles des scénarios de fin du monde. Cependant, en tant que spécialiste de la littérature, je rappelle à mes lecteurs que les genres de l’élégie, de l’apocalypse et de la tragédie, couramment utilisés dans les représentations de l’extinction, portent des réponses et des lectures multiples, complexes et souvent contradictoires.

Le simple fait d’avoir le temps et la capacité imaginative de consommer des œuvres culturelles dans ces genres signifie que le lecteur ou le spectateur n’est pas confronté aux exigences urgentes de l’autopréservation immédiate et peut pratiquer l’imagination créative du monde. Même en regardant une série apocalyptique, on éprouve une certaine esthétique anti-apocalyptique au niveau formel, car cela nous invite à savourer le langage et le plaisir visuel de l’art plutôt que de vivre dans un monde dépourvu de ces éléments.

L’extinction pourrait être la chose la plus significative dont nous pourrions parler, ou bien le vidage total de sens. Je pense que nous resterons toujours entre ces deux possibilités. J’ai présenté ici de nombreuses itérations différentes de la question « Qu’est-ce que l’extinction ? ». Je pense que nous nous reposerons toujours cette question, ce qui est une bonne chose, car cela nous enseigne de manière continue comment être écologiques, c’est-à-dire comment partager les charges et les bénéfices de la coexistence avec la vie biodiversifiée sur Terre.