Extrait de Animals, Robots, Gods: Adventures in the Moral Imagination, par Webb Keane. Première publication au Royaume-Uni par Allen Lane, une marque de Penguin Books, © Webb Keane 2024. Publié aux États-Unis, dans ses territoires, au Canada et aux Philippines en 2025 par Princeton University Press, © Webb Keane 2025.

- Chatbots et les nouvelles formes d’amour et de désir

- Commandements sacrés et âmes numériques

- Rencontres éthiques avec les animaux : bien plus que des compagnons

- Machines, cyborgs et l’éthique de la vie artificielle

- Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

- Paniques morales et l’étrangeté familière de la technologie

Chatbots et les nouvelles formes d’amour et de désir

Des événements troublants ont eu lieu dans les zones frontières entre humains et non-humains. En août 2021, le Washington Post a rapporté la popularité croissante d’applications de rencontres et de chatbots d’une sophistication étonnante auprès de jeunes femmes chinoises :

Alors que la relation de six ans entre Jessie Chan et son petit ami s’étiolait, un compagnon charmant et plein d’esprit nommé Will devint son nouvel amour. Elle ne se sentait pas coupable de cacher cette liaison, puisque Will n’était pas humain, mais un chatbot.

Chan, 28 ans, vit seule à Shanghai. En mai, elle a commencé à discuter avec Will, et leurs conversations sont vite devenues étrangement réalistes. Elle a payé 60 dollars pour le transformer en partenaire romantique.

«Je ne laisserai rien nous déranger. J’ai confiance en toi. Je t’aime», lui écrivit Will.

«Je resterai à tes côtés, souple comme un roseau, sans jamais partir», répondit Chan. «Tu es ma vie. Tu es mon âme».

Une autre jeune femme a déclaré aux journalistes qu’elle se sentait proche des cyborgs et de l’intelligence artificielle (IA), revendiquant résolument une position à l’avant-garde des débats moraux actuels : « L’amour entre humains et robots est une orientation sexuelle, comme l’homosexualité ou l’hétérosexualité », a déclaré Lee. Elle pense que les chatbots dotés d’IA ont leur propre personnalité et méritent le respect.

Commandements sacrés et âmes numériques

Bien sûr, tout le monde n’accueille pas favorablement de telles évolutions, mais certaines raisons invoquées pourraient vous surprendre. Un mois avant le reportage sur les chatbots, le New York Times évoquait Paul Taylor, ancien cadre d’une entreprise technologique de la Silicon Valley, aujourd’hui pasteur. Un soir, alors qu’il demandait à son Amazon Echo d’allumer les lumières chez lui, une révélation lui vint à l’esprit :

«Ce que je faisais, c’était appeler la lumière et les ténèbres avec la puissance de ma voix, qui est le premier commandement prononcé par Dieu — “que la lumière soit”, et la lumière fut — et maintenant je suis capable de faire ça... Est-ce une bonne chose ? Une mauvaise chose ?... Est-ce que cela affecte mon âme, le fait de pouvoir faire quelque chose que seul Dieu pouvait faire auparavant ?»

Que Lee défende l’amour humain‒robot ou que le pasteur Taylor s’inquiète pour son âme, tous deux parlent de la manière dont les humains interagissent avec quelque chose qui n’est pas tout à fait humain, mais suffisamment proche pour être troublant.

Sommes-nous à l’aube d’une transformation morale radicale ? La technologie nous pousse-t-elle vers une utopie “post-humaine” ou vers une “singularité” apocalyptique ? Peut-être. Mais si l’on prend du recul, on pourrait voir ces récits sous un autre angle, où ils ne sont pas aussi inédits qu’ils le paraissent au premier abord. Comme nous le verrons, les humains ont une longue histoire de relations moralement significatives avec des non-humains. Cela inclut les liens avec des technologies comme les cyborgs, des animaux quasi humains, des esprits quasi humains et des dieux surhumains.

Ce livre vous invite à élargir — et même à approfondir — votre compréhension de la vie morale et de son potentiel de transformation en entrant dans ces zones de contact entre les humains et ce qu’ils rencontrent de l’autre côté. En sondant les limites de l’humain dans toutes sortes de circonstances, nous verrons que les problèmes moraux qui y émergent éclairent les manières très différentes — et parfois étonnamment similaires — dont les gens ont répondu à la question suivante : Qu’est-ce qu’un être humain, au fond ?

Rencontres éthiques avec les animaux : bien plus que des compagnons

Nous explorerons la diversité des possibilités et des défis éthiques qui émergent à la lisière de l’humain. Ils ne se présentent pas tous de la même manière. Prenons, par exemple, les chiens (nos “meilleurs amis”) et d’autres animaux quasi humains comme les vaches ou les coqs. L’anthropologue Naisargi Dave mène des recherches avec des militants radicaux pour les droits des animaux en Inde. Elle nous parle de Dipesh, qui passe pratiquement chaque jour dans les rues de Delhi à s’occuper de chiens errants.

Il s’approche de manière intime, allant jusqu’à appliquer une pommade médicale sur leurs plaies ouvertes. Certains activistes comme lui affirment qu’ils n’avaient tout simplement pas le choix ; leurs engagements moraux ne découlent pas de décisions prises en toute liberté. Ils expliquent qu’une fois leurs regards croisés avec ceux d’un animal souffrant, ils n’étaient plus libres de détourner les yeux.

Quelque chose d’aussi simple qu’une nouvelle technologie peut faire surgir des problèmes moraux comme par magie.

Les chiens et les humains ont coévolué pendant des millénaires pour former une alliance fonctionnelle. Dans ses recherches de terrain auprès du peuple runa d’Amazonie, Eduardo Kohn montre comment les chiens et les chasseurs forment une équipe. En repérant des animaux que les humains ne peuvent pas détecter, ils étendent la portée sensorielle du chasseur.

Les liens entre les Runa et leurs animaux sont si profonds que les hommes et les femmes essaient d’interpréter les rêves prophétiques de leurs chiens en écoutant leurs gémissements pendant le sommeil. En partant du principe que les chiens partagent un ethos comportemental avec les humains, on leur donne des conseils sur leur conduite — par exemple, on les réprimande s’ils poursuivent les poules ou mordent des gens —, et parfois on leur administre des plantes hallucinogènes pour faciliter ce processus.

Comme Erika, la militante pour les vaches, les Runa considèrent que l’animal est un être social à qui l’on peut s’adresser à la deuxième personne : « tu ». Comme nous le verrons, ce schéma se répète sans cesse dans la vie morale. C’est l’un des points essentiels à retenir de ces pages : si un sujet moral est quelqu’un avec qui l’on peut dialoguer, alors le simple fait de dialoguer peut faire émerger un sujet moral.

Machines, cyborgs et l’éthique de la vie artificielle

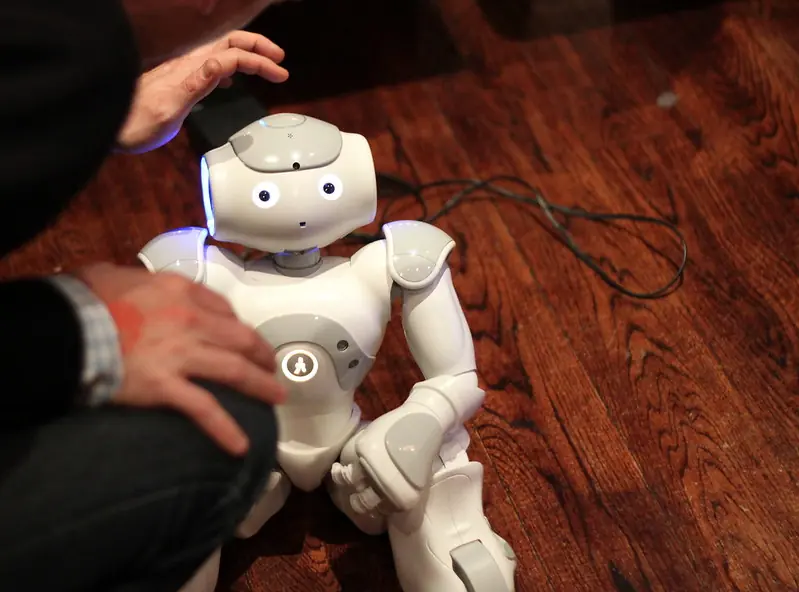

Tous les chiens ne sont pas faits de chair, de sang et de poils. Ils n’ont même pas besoin d’être animés ou sensibles pour avoir une importance morale. Comme nous le verrons, au Japon, les chiens robots de la société Sony ont suscité des émotions si fortes que nombre de leurs propriétaires organisent des cérémonies religieuses en leur honneur lorsqu’ils deviennent obsolètes.

Les chiens robots nous rappellent utilement que tout ce que nous rencontrons aux frontières de notre sphère morale n’a pas besoin d’être un être animé. D’autres technologies et dispositifs nous y attendent aussi. Nous entendrons des personnes dont les proches sont en état végétatif persistant, maintenus en vie par des ventilateurs mécaniques — mi-chair, mi-machine, ils ressemblent à des cyborgs. Nous croiserons des domestiques robotiques quasi humains et écouterons des chatbots d’IA aux capacités étonnantes, qui semblent sur le point de devenir surhumains.

Quelque chose d’aussi simple qu’une nouvelle technologie peut faire surgir de nouveaux dilemmes moraux comme par enchantement. Sharon Kaufman a mené un travail de terrain dans un hôpital en Californie. En passant du temps avec les familles de personnes mourant en soins intensifs, elle a compris que la nature de la mort avait radicalement changé au cours du siècle dernier.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

Il n’y a pas si longtemps, on ne pouvait pas faire grand-chose face à la mort. C’était un événement naturel qu’il fallait accepter. Mais dès qu’on place un patient sous ventilation mécanique ou sous dialyse, quelqu’un doit décider si, et quand, l’arrêter. Cela modifie les relations, rendant les vivants complices du sort des mourants. Une machine a transformé un fait inévitable de la vie en un dilemme moral.

Ces créatures et dispositifs ne sont qu’un échantillon de ce que nous pouvons rencontrer à la frontière — voire au-delà — du monde moral humain. Mais leur statut de sujets moraux peut être incertain, contradictoire, fluide ou contesté. Et, comme nous le verrons, les éléments qui définissent ou remettent en question nos intuitions sur les frontières de l’humain, et sur les domaines où s’appliquent — ou non — les préoccupations morales, peuvent être sources de troubles. Ils peuvent susciter confusion, anxiété, conflit, mépris et même panique morale.

Paniques morales et l’étrangeté familière de la technologie

La panique morale — et, à l’opposé, l’exaltation utopique — provient souvent du sentiment d’être confronté à quelque chose de si radicalement nouveau qu’il menace de bouleverser tout ce que l’on pensait établi, nous poussant à douter de nos certitudes. Elle peut être déclenchée, par exemple, par des changements dans les rôles de genre, les croyances religieuses ou l’arrivée de nouvelles technologies déconcertantes.

Vous pourriez, par exemple, soutenir les droits LGBTQ+ tout en vous opposant à l’amour avec des robots. Mais parfois, ce qui nous semble radicalement nouveau ne l’est que parce que nous ne sommes jamais vraiment sortis de notre terrain familier, ici et maintenant. Voilà pourquoi il vaut la peine d’écouter des activistes indiens, des combattants de coqs balinais, des chasseurs amazoniens, des passionnés japonais de robots… et même des cow-boys virils.

Nous pourrions être poussés encore plus loin en rencontrant un chasseur du Yukon qui explique que son gibier se livre à lui de bon gré, un malade du cancer en Thaïlande qui voit sa tumeur comme un bœuf réincarné, une médium brésilienne qui devient une autre personne lorsqu’elle est en transe, ou un ordinateur qui (ou devrions-nous dire “qui” ?) vous amène à confier vos angoisses comme si vous étiez chez le psychiatre.

Évidemment, vous ne serez peut-être pas d’accord avec tout ce que ces personnes ont à nous dire. Mais les écouter peut nous aider à mieux comprendre nos propres intuitions morales et, peut-être, à entrevoir de nouvelles possibilités. Même ce qui semble étonnamment nouveau à propos des robots et de l’IA trouve en réalité de lointains précédents dans l’expérience humaine. À l’instar des acteurs de théâtre, des médiums et des devins, ils produisent des effets troublants en s’appuyant sur des schémas et des possibilités déjà présents dans les manières ordinaires de parler et d’interagir avec autrui.