Le pas verrouillé : Vie et routine à la prison de l'État d'Auburn

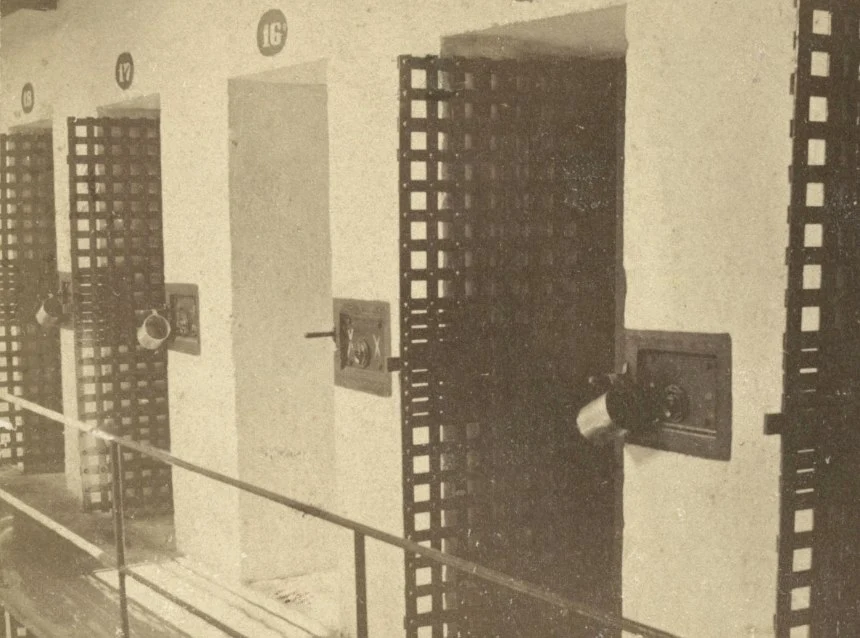

Chaque matin à 5h30, une cloche ordonnait à William Freeman de quitter sa cellule dans la prison de l'État d'Auburn. Trois, quatre, cinq dizaines de prisonniers formaient une file unique dans la galerie. Silencieusement, Freeman posait sa main droite sur l'épaule de l'homme devant lui et sentait celui derrière lui faire de même. Chaque homme tenait un pot de chambre de la main gauche.

Chaque visage se tournait vers le gardien, têtes baissées, yeux balayant le sol, bouches immobiles. Ils marchaient —étroitement, fluidement, apparaissant, comme l’a écrit un ancien prisonnier, “comme un long reptile sortant d’un cheval mort”. C’était le “pas verrouillé”, qu’Elam Lynds et John Cray avaient institué pour empêcher la communication lorsque les prisonniers se déplaçaient vers et depuis les usines.

Les jeux avaient des fonctions sous-jacentes sérieuses : non seulement alléger les fardeaux émotionnels de l'emprisonnement, mais aussi réduire la productivité et ainsi les profits.

Mais les hommes trouvaient des failles et s'y insinuaient. Ils chuchotaient, passaient des notes, et s’enseignaient même le ventriloquisme. Ils apprenaient les noms et origines des autres. Certains prisonniers, particulièrement les Afro-Américains, parodiaient le pas verrouillé en l'exécutant, “piétinant et gesticulant comme s'ils participaient à un jeu de saut.”

Travail pénitentiaire : Exploitation et profit dans le système industriel

Les hommes quittaient leurs cellules et marchaient vers la cour de la prison. Ils vidaient leurs pots de chambre dans un réservoir souterrain, les rinçaient avec l'eau de la pompe et les mettaient de côté. Ensuite, ils rejoignaient le pas verrouillé et marchaient à travers des usines produisant des tapis, des vêtements, des barils, des meubles et plus encore, chaque atelier générant un bruit différent, une teinte distincte de fumée lorsque les matières premières commençaient à brûler ou bouillir.

Presque tous les jours, les gardiens fouettaient les prisonniers.

Ces usines ont été intégrées à la prison. Là, à partir des années 1820, les prisonniers furent contraints de fabriquer des biens pour des entreprises privées.

Les entreprises vendaient ces produits de consommation dans tout l'État de New York et au-delà. Les entreprises empochaient tout l'argent. Les prisonniers comme William Freeman ne recevaient aucun salaire.

À mesure que les hommes se détachaient pour rejoindre leurs postes de travail, la file de marcheurs s'amenuisait. Le dernier arrêt était celui de Freeman : l’“atelier d’attelages”. Là, au milieu des nuages de poussière, soixante-douze hommes fabriquaient des harnais pour animaux et du matériel pour carrosses. En 1841, sa première année complète, Freeman et d'autres ont fabriqué 6 849 harnais pour animaux ainsi que des centaines de selles, d’étriers, de boucles, de lanternes pour carrosses et d’articles connexes.

Leur travail était vendu en gros aux marchands et bourreliers du comté de Cayuga pour une valeur marchande totale de près de trente-deux mille dollars. Le contractant acheta le travail de l’année à la prison pour un cinquième de ce montant — un peu plus de sept mille dollars, moins de trente-cinq centimes par homme et par jour.

Le travail de Freeman : limer du fer brut importé d'Angleterre, en le lissant pour préparer le japanning, une finition laquée. Aux côtés de neuf autres limeurs, il polissait les surfaces des boucles, anneaux et autres ferrures pour les selles. C’était un “travail grossier” qui nécessitait de la force, mais aussi “du jugement et de la comparaison.”

Freeman limait chaque matin pendant deux heures, puis marchait vers le réfectoire pour un petit-déjeuner d'une demi-heure, repartait, limait encore, marchait, dînait, marchait, limait. Chaque mouvement était régimenté, chaque jour identique. Un autre prisonnier décrivit la vie : “Chaque matin, quand je m’asseyais dans l’atelier et que je jetais un regard autour de moi sur des choses trop familières à mes yeux, mon impression était accompagnée d’un soupir, ‘Ah! Je suis encore ici.’”

Freeman résistait par d'autres moyens : il travaillait lentement ou soumettait du travail déjà terminé comme s'il était neuf.

Parfois, Freeman soulageait l'ennui en faisant des pitreries. Le rire était interdit, alors les hommes faisaient un jeu de tenter de se faire éclater de rire. Quand les gardiens détournaient le regard, Freeman faisait des gestes si absurdes que les autres hommes de l’atelier d’attelages ne pouvaient pas garder leur sérieux —et ils lui rendaient la pareille. Austin Reed, qui fut emprisonné aux côtés de Freeman, décrivit un autre prisonnier noir qui “ venait à mon banc et faisait semblant de me montrer quelque chose à propos de mon travail, alors qu’en réalité il parlait d’autre chose qui me faisait éclater de rire. ”

Les jeux avaient des fonctions sous-jacentes sérieuses : non seulement pour alléger les charges émotionnelles de l'emprisonnement, mais aussi pour réduire la productivité et, par conséquent, les profits. Si la prison pouvait leur voler des journées de travail, les hommes pouvaient voler des secondes en retour.

Défi par l'humour : Actes de résistance parmi les détenus

Mais la résistance entraînait des pénalités. Presque tous les jours, les gardiens fouettaient les prisonniers. Ils les fouettaient pour avoir mal ou lentement travaillé, pour avoir “fait le vieux soldat” en remettant le même travail plusieurs jours, pour avoir chuchoté ou ri, pour avoir partagé de la nourriture ou volé. Aucune désobéissance n'était trop petite pour mériter un châtiment. Les gardiens fouettaient les prisonniers dans les usines, le réfectoire, la cour, les cellules, mais toujours hors de vue des touristes. Les gardiens fouettaient les prisonniers nus, et s’ils ne se déshabillaient pas assez vite, ils les fouettaient davantage.

Ils les fouettaient debout; et ceux qui ne pouvaient pas tenir debout étaient fixés dans des étaux ou attachés par les poignets aux chevrons, les orteils effleurant le sol. Les brins du fouet, écrivit Austin Reed, “piquent comme la piqûre d’une aiguille, et quand ils s’enfoncent profondément, le souffrant a l’impression d’avoir été mordu par un chien ou griffé par la patte d’un chat.” Chaque jour, les gardiens enregistraient ces punitions dans le registre imposé par l’État :

2 novembre 1840 : “J[ames E.] Tyler signale la punition d'Allen, neuf coups de fouet pour insolence.”

5 novembre 1840 : “R[obert] D. Cook signale la punition de Lynch, six coups de fouet pour avoir abîmé un morceau de tapis.”

Le 1er novembre 1840, à peine cinq semaines après sa condamnation, Freeman subit le fouet pour la première fois : “T[homas] H. Toan signale la punition de Freeman, six coups de fouet pour avoir ri et fait des gestes pour faire rire les autres.” L’humour pouvait soutenir un prisonnier, mais il pouvait aussi lui coûter cher.

À la fin de la journée, les hommes éteignaient les feux dans les usines. Ils marchaient en pas verrouillé vers la cour de la prison, récupéraient les pots de chambre et pompaient de l’eau dans chacun d’eux. Ils marchaient vers leurs cellules solitaires. Ils suspendaient leurs hamacs. Ils dormaient. Le lendemain matin, les cloches sonnaient. La routine recommençait.

Résistance et représailles

Certains prisonniers ont peut-être réduit leur travail simplement pour économiser de l'effort, mais Freeman le faisait dans le cadre d'une protestation plus large. À plusieurs reprises, il a dit à ses superviseurs qu’il “ne voulait pas travailler” parce qu’il “n’en tirait aucun bénéfice”. Il répétait qu’il méritait un salaire. Il “ne devrait pas travailler” parce qu’il n’avait commis aucun crime. Il disait qu'il était innocent du vol de chevaux pour lequel il avait été condamné.

“Il ne voulait pas rester là et travailler pour rien.” Il était inébranlable, sûr de ses affirmations répétées d’injustice, prompt à répondre à ceux qui avaient pouvoir sur lui. Lorsque ses arguments verbaux étaient ignorés, Freeman résistait par d’autres moyens : il travaillait lentement ou remettait un travail déjà fait comme neuf.

Ces protestations attirèrent l’attention de Samuel P. Hoskins et James E. Tyler, des officiers qui supervisaient l'atelier d’harnais. Hoskins, “un homme d’une activité et d’une vigueur inhabituelles,” une fois frotta du sel dans les plaies d’un prisonnier fouetté. Tyler, qui “considérait les noirs inférieurs aux blancs en intellect” et déclarait que Freeman était “inférieur à la médiocrité des noirs”, avait une fois attaché un prisonnier “fou” nu à un poteau et l'avait “coupé et lacéré” “de la tête aux talons.” Plus tard, Tyler ordonna à un autre officier d’utiliser une barre de fer brûlante comme arme contre un prisonnier, qui mourut par la suite.

Il se vanta une fois : “Je ne laisse jamais un homme lever le bras contre moi et vivre.” Ensemble, Tyler et Hoskins faisaient une routine de frapper Freeman. Tyler “le frappait et le frappait généralement en passant près de lui”; et Hoskins frappait Freeman chaque fois qu’il “en avait l’occasion.” Les coups étaient si fréquents que Freeman “pensait qu’il ne tiendrait pas.” “Il se décida qu’il valait mieux être mort que vivant.”

Le point de rupture

Un jour, Freeman résista physiquement. Quand Hoskins s’en prit à lui encore une fois, Freeman “écarta les coups et en rendit un à Hoskins.” Selon son propre récit, Freeman “frappa Hoskins de sa main gauche et le confronta.” Puis Freeman “baissa sa main gauche sur son visage et le frappa avec la droite”—un geste qu’il appelait le “coup du boucher.” Hoskins ordonna alors à d'autres prisonniers de maintenir Freeman, et les gardiens “le frappèrent.” Mais le passage à tabac n’arrêta pas la résistance de Freeman. Au contraire, cela le décida à “se battre jusqu’à la mort.”

Freeman continua de résister. Un jour au début de 1842, après avoir travaillé dans l’atelier d’harnais pendant environ seize mois, Tyler le confronta pour avoir retenu son travail et exigea qu’il augmente la production. Freeman refusa. “Il m’a dit de me mettre au travail,” dit Freeman plus tard, “et je ne l’ai pas fait.” Contestant encore une fois le principe fondateur de la prison, Freeman dit à Tyler qu’il “était là injustement et ne devait pas travailler.”

Quelle que soit la vérité, Tyler était déterminé à forcer Freeman à “se soumettre” au fouet. Il le frappa, le renversa et ordonna à d’autres prisonniers de le “maintenir.” Puis, au lieu du fouet prévu, Tyler saisit ce qui était à portée de main : une planche de tilleul de près de quatre pieds de long, quatorze pouces de large et un demi-pouce d’épaisseur. Il fracassa la planche contre la tempe gauche de Freeman.

Le coup était si violent que la planche se fendit dans le sens du grain, laissant dans les mains de Tyler une pointe de quatre pouces de large. Tyler, qui était devenu “excité,” utilisa le reste de la planche pour donner “huit ou dix” coups supplémentaires—“assez serrés,” sans temps de récupération entre eux. “La peau d’un homme noir est plus épaisse que celle d’un homme blanc,” expliqua Tyler plus tard, “et je voulais qu’il ressente la punition.”

Lorsque la planche frappa sa tempe, Freeman sentit quelque chose tomber. Ce n'était pas seulement son corps, jeté à terre, les nerfs en feu—mais aussi quelque chose de plus petit, à l'intérieur. Il décrivit plus tard la sensation : “J’ai eu l’impression que des pierres tombaient dans mes oreilles.” Bien que Freeman ne le sût pas exactement, le coup lui brisa le tympan, lui causa une commotion cérébrale et endommagea son os temporal gauche, l'os épais du côté du crâne qui protège les nerfs de l’oreille et d'autres structures. Après cela—silence. “Le son descendit [dans ma] gorge,” dit-il plus tard. L’atelier d'harnais devint étouffé, comme si une lourde tenture l’avait recouvert. La plupart de son “audition était partie, envolée.” Elle ne revint jamais.

Pour explorer davantage, visitez la page officielle de la publication ici.