Les croyances erronées se répandent massivement, mais ce n’est pas à cause d’un délire collectif

En tant que psychiatre, j’ai consacré ma carrière à travailler avec des patients ayant des délires—c’est-à-dire des croyances fausses tenues avec une conviction inébranlable, comme croire être la réincarnation du Christ ou que le FBI a implanté un dispositif de suivi dans leur cerveau. Ces croyances peuvent dévaster la vie d’une personne et, dans certains cas, conduire à la violence ou au suicide.

- Les croyances erronées se répandent massivement, mais ce n’est pas à cause d’un délire collectif

- Pourquoi croyons-nous à des choses fausses ?

- Méfiance et désinformation

- Raisonnement motivé dans le monde post-vérité

- La politisation et les dangers des croyances erronées

- Vérité, justice et un avenir meilleur

Mais, comme cela devient de plus en plus évident, les croyances fausses aux conséquences majeures, tenues avec une conviction injustifiée, ne se limitent en rien aux personnes atteintes de troubles mentaux. Et puisqu’elles peuvent bouleverser des vies et des relations, ouvrir la voie à des régimes autoritaires piétinant la démocratie, et mettre en danger nos enfants et la planète entière, nous sommes tous exposés au risque d’un suicide par croyance erronée.

Pour éviter de succomber au suicide par croyance erronée, nous ne devons ni sombrer dans la complaisance, ni devenir complices, ni accepter la défaite, ni normaliser un monde de l’après-vérité.

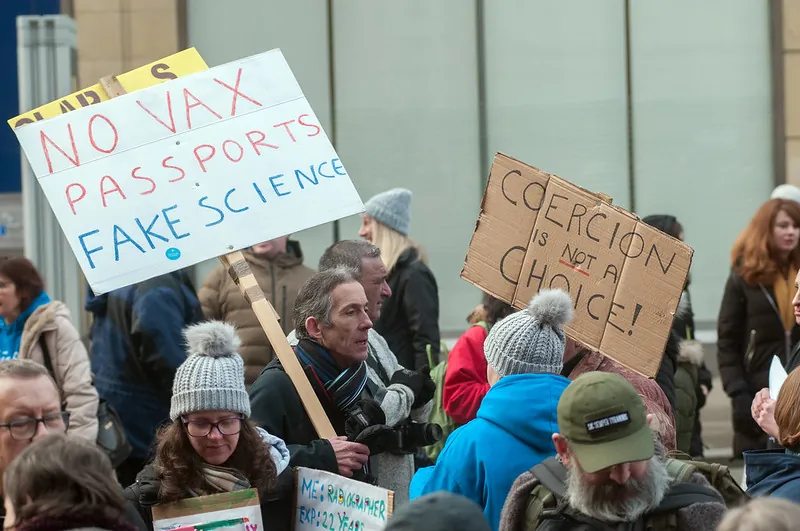

Voici une courte liste du genre de croyances fausses dont je parle. Que l’élection présidentielle de 2020 a été volée. Que ces dernières années, la criminalité violente a atteint des sommets historiques. Que des immigrés mangeaient des chats et des chiens dans l’Ohio l’été dernier. Que des personnes de 150 ans touchent la sécurité sociale. Que des scientifiques reçoivent des fonds pour créer des souris transgenres. Que les vaccins provoquent l’autisme. Que le changement climatique est un canular.

Aucune de ces affirmations n’est vraie. Et pourtant, une part importante de la population y croit, au moins dans une certaine mesure. Le reste se divise entre ceux qui se moquent de leur absurdité et ceux qui ne savent pas trop quoi croire. Bien qu’il soit tentant de conclure que cette division montre que nos opposants idéologiques souffrent d’un délire collectif ou d’une psychose de masse, ce n’est pas ce qui se passe ici. Laisse-moi t’expliquer.

Pourquoi croyons-nous à des choses fausses ?

Il est vrai que, comme les délires, ces croyances ne sont pas seulement fausses, mais démontrablement fausses. Mais, à la différence des délires, elles ne sont pas autoréférentielles (elles ne concernent pas la personne qui les croit) et ne sont pas des conclusions fondées sur les expériences subjectives d’esprits désordonnés.

En réalité, ce sont des croyances sur le monde qui, dans l’ensemble, nous sont transmises par d’autres ou lues en ligne, que leurs auteurs y croient ou non.

Bien que Kellyanne Conway ait euphémisé ce genre de croyances en les qualifiant de « faits alternatifs » en 2017, ce ne sont évidemment pas des faits, mais des contrevérités et, dans certains cas, des mensonges éhontés.

Ce n’est pas délirant de croire ce que d’autres nous affirment être vrai. Et ce n’est ni un manque d’intelligence, ni d’éducation, ni de sens critique qui expliquent nos opposés idéologiques. Mais il existe d’autres raisons psychologiques qui nous poussent à croire des choses fausses et à nous y accrocher fermement.

Dans mon livre False: How Mistrust, Disinformation, and Motivated Reasoning Make Us Believe Things That Aren’t True, j’explique en détail les différents mécanismes qui rendent si facile, parfois, le fait de succomber à des croyances erronées.

Cela inclut des heuristiques et des biais cognitifs, ainsi que des phénomènes plus spécifiques comme l’effet Dunning-Kruger, l’effet de vérité illusoire, la dissonance cognitive, la pensée intuitive plutôt qu’analytique, et même ce qu’on appelle la réceptivité aux absurdités. Pour être clair, ce sont des faiblesses que nous partageons tous, à des degrés divers.

Méfiance et désinformation

Bien que chacun de ces biais cognitifs puisse expliquer certaines croyances erronées à l’échelle individuelle, ils ne suffisent pas à fournir une explication globale des croyances fausses et sont souvent, à tort, présentés comme des défauts ou des faiblesses morales propres à ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord.

Comme pour les patients souffrant de délires, une démocratie saine ne peut pas prospérer si elle se laisse guider par un défilé de mensonges.

Une perspective moins pathologique et donc plus humanisante et universelle est que les croyances erronées se comprennent mieux selon ce que j’appelle le « modèle 3M », fondé sur la méfiance, la désinformation et le raisonnement motivé.

Au cours des dernières décennies, la méfiance à l’égard de sources traditionnellement fiables de connaissances, notamment les médias, les experts scientifiques et d’autres institutions d’autorité épistémique, s’est intensifiée tout en alimentant une vague croissante de populisme autoritaire à travers le monde. Il y a de nombreuses raisons à cela.

Parfois, la méfiance envers les personnes et les institutions est méritée à cause de violations de la confiance, comme des conflits d’intérêts, la corruption ou des scandales. D’autres fois, elle est infondée, enracinée dans des préjugés raciaux, le négationnisme ou une véritable paranoïa. Et bien trop souvent, quelqu’un nous incite à la méfiance tout en nous encourageant à lui faire confiance, à lui.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

Quelle qu’en soit la cause, perdre la foi en les experts et les institutions du savoir entraîne une vulnérabilité face à la désinformation qui est omniprésente aujourd’hui. Quand on “se contente de poser des questions”, qu’on “cherche des réponses” ou qu’on “fait ses propres recherches”, il est facile de se laisser égarer. Soyons honnêtes : de nos jours, avec la désinformation et l’intox volontaire qui côtoient les informations fiables et sont conçues pour leur ressembler, il est souvent difficile de faire la différence.

Qu’il s’agisse de commentaires à la télévision, de recherches Google, de vidéos sur YouTube ou de contenus générés par l’IA, il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est réel ou digne de confiance. C’est pourquoi certains affirment que nous vivons désormais dans un monde post-vérité.

Raisonnement motivé dans le monde post-vérité

La méfiance explique pourquoi nous rejetons les faits et le consensus scientifique, tandis que la désinformation explique comment nous trouvons des faits alternatifs et des contrevérités (ou comment ils nous trouvent). Mais c’est le raisonnement motivé, ainsi que le biais de confirmation—qui nous pousse à accorder plus d’attention et plus de poids aux informations qui confirment nos croyances préexistantes tout en ignorant ou minimisant celles qui les contredisent—qui nous permet de sombrer aussi facilement dans le conformisme idéologique selon nos tribus politiques.

Notre monde post-vérité doit être compris davantage comme une stratégie politique délibérée que comme un état d’esprit individuel.

C’est à cause du raisonnement motivé que les libéraux considèrent CNN et MSNBC comme d’excellentes sources d’information, alors que Fox News et OANN sont exécrables, tandis que les conservateurs pensent exactement l’inverse. Et c’est cette relation entre le raisonnement motivé et les sources d’information qui fait que, ces derniers temps, les républicains sont plus enclins que les démocrates à se retrouver du mauvais côté de la vérité sur des sujets sensibles, comme ceux qui ont déterminé l’élection présidentielle de 2024.

Le raisonnement motivé explique aussi comment nous pouvons sombrer si rapidement dans l’hypocrisie (en affirmant que les élections ont été truquées lorsque Trump a perdu en 2020, mais qu’elles étaient parfaitement légitimes lorsqu’il a gagné à nouveau) et pourquoi deux personnes peuvent juger une même information ou un même événement de manière diamétralement opposée (comme la rencontre du président avec Volodymyr Zelensky ou son discours devant le Congrès plus tôt cette année). Cela explique aussi comment nous pouvons croire quelque chose sur la base de preuves fragiles ou d’une seule opinion dissidente (comme l’idée que l’actuelle épidémie de rougeole est causée par les vaccins, et non par le manque de vaccination).

Et enfin, le raisonnement motivé permet de comprendre que le monde post-vérité ne signifie pas que les gens ne se soucient plus de la vérité, mais plutôt que nous ne sommes plus d’accord sur ce qui est vrai. Toute apparence de réalité partagée a été remplacée par un récit de deux réalités parallèles, dans lequel chaque camp peut justifier ses croyances en s’appuyant sur ses propres sources d’information.

La politisation et les dangers des croyances erronées

Les croyances erronées comportent toujours, au minimum, un potentiel de nuisance. Certaines sont relativement inoffensives (comme l’affirmation que la Terre est plate), mais d’autres—celles liées aux vaccins ou au changement climatique, par exemple—peuvent être mortelles. Entre ces deux extrêmes, les croyances fausses issues de la désinformation peuvent encore affaiblir la confiance envers les sources d’information fiables, nourrir le soutien à des démagogues antisystème et inciter les gens à appuyer des mouvements politiques antidémocratiques.

Si cela vous semble familier, c’est parce que nous n’en serions pas là aujourd’hui sans l’instrumentalisation des croyances erronées. En effet, notre monde post-vérité doit être compris davantage comme une stratégie politique délibérée que comme un état d’esprit individuel.

Bien sûr, les mensonges sous forme de rumeurs politiques, de propagande et de théories du complot existent depuis toujours, tout comme les dictatures, les autocraties, les oligarchies et les kakistocraties. Mais dans notre existence ici aux États-Unis, l’exploitation des croyances erronées pour justifier des politiques publiques téméraires et véritablement nuisibles a rarement représenté la menace existentielle qu’elle constitue aujourd’hui.

Saboter la recherche scientifique, supprimer les services sociaux et expulser des personnes vivant légalement aux États-Unis sans procédure régulière ne devraient pas être des questions partisanes.

En 2020, nous avions le Grand Mensonge. Mais en 2025, ce n’est plus un seul mensonge, c’est tout un portefeuille de Grands Mensonges. Les immigrés—même ceux qui sont légalement présents—ne seraient guère plus que des violeurs et des membres de gangs. Les personnes autistes ne contribueraient jamais à la société. Les vaccins seraient plus dangereux que les maladies qu’ils sont censés prévenir. Le gouvernement fédéral est tellement dysfonctionnel que la seule solution serait de le raser jusqu’à la racine. La vérification des faits est devenue synonyme de censure.

Au cours des 100 premiers jours de Trump 2.0, ces fausses affirmations ont servi à justifier une série de décisions politiques périlleuses :

- Plus de 200 personnes sans casier judiciaire, dont certaines comme Kilmar Abrego Garcia qui vivaient légalement aux États-Unis, ont été déportées vers des prisons au Salvador sans procédure régulière, en dépit de l’opposition de la Cour suprême des États-Unis. Lors d’une interview récente, le président Trump a affirmé que Garcia avait “MS-13” tatoué sur les phalanges malgré les preuves du contraire.

- Robert F. Kennedy Jr., qui a bâti sa carrière sur la diffusion de mythes autour des vaccins, a suspendu le développement de nouveaux vaccins en tant que nouveau directeur du Département de la santé et des services sociaux. Il a ensuite nommé un autre célèbre antivax pour mener une étude visant à réexaminer l’affirmation déjà largement discréditée selon laquelle les vaccins provoquent l’autisme. Plus récemment, il a validé la théorie du complot des « chemtrails » en déclarant qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour y mettre fin.

- Un effort concerté visant à supprimer le financement de la recherche biomédicale est en cours, tandis que Jay Bhattacharya, nouveau directeur des Instituts nationaux de la santé, a promu une culture de négation scientifique déguisée en débat légitime.

- Porté par le même type de négationnisme, toutes les mentions du changement climatique ont été effacées des sites web gouvernementaux.

- La Fondation nationale pour la science a supprimé les financements pour la recherche sur la désinformation et la mésinformation, au nom de la “liberté d’expression”.

- Sous couvert d’efficacité et de réduction des coûts, l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a sabré des agences gouvernementales qui exerçaient auparavant un contrôle réglementaire sur ses propres entreprises.

- Le deuxième homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, est intervenu dans le grand quotidien qu’il possède pour restreindre les sujets abordés dans les tribunes, tout en prétendant défendre les libertés individuelles et la liberté d’expression.

- Les plateformes de réseaux sociaux ont pratiquement abandonné la vérification des faits.

Vérité, justice et un avenir meilleur

Combien de personnes exactement croient aux contrevérités qui soutiennent de telles politiques effrontées, ou à quel point elles y croient, cela reste flou. En fin de compte, cela n’a probablement pas d’importance. Ce qui compte, c’est que le doute est suffisant pour que trop d’entre nous choisissent de ne rien dire.

Saboter la recherche scientifique, supprimer les services sociaux et expulser des personnes vivant légalement aux États-Unis sans procédure régulière ne devraient pas être des questions partisanes. Et pourtant, nous y sommes. Pendant ce temps, la liste de telles politiques ne cesse de s’allonger, sans réel signe de ralentissement. Et il n’est guère alarmiste d’affirmer que les choses risquent d’empirer—beaucoup.

Comme pour les patients souffrant de délires, une démocratie saine ne peut prospérer si elle se laisse guider par un cortège de mensonges. Si nous continuons à ignorer les faits, l’information objective et le consensus scientifique, nous ne survivrons pas à quatre années d’autocratie déterminée à démanteler les institutions publiques, ni à la prochaine pandémie mondiale, ni à une nouvelle décennie de températures records sur la planète.

Pour ne pas succomber au suicide par croyance erronée, nous ne pouvons ni sombrer dans la complaisance, ni devenir complices, ni accepter la défaite, ni normaliser un monde post-vérité. L’Amérique ne retrouvera jamais sa grandeur si nous laissons faire. En reprenant un autre slogan, nous devons plutôt nous battre pour la vérité, la justice et un avenir meilleur.