Le Groenland, longtemps isolé et éloigné, s’est retrouvé au cœur de la diplomatie mondiale avec l’ambition renouvelée des États-Unis d’étendre leur territoire dans l’Arctique, affirmée avec force depuis la réélection de Donald J. Trump à la présidence en janvier 2025.

- Leçons de l’Alaska et du Canada

- 158 ans plus tard : l’Amérique envisage une nouvelle expansion arctique

- Le pari groenlandais de Trump ravive les comparaisons historiques

- De l’isolement politique à une vision géostratégique renouvelée

- Modérer l’expansion des États arctiques par la collaboration avec les peuples autochtones

- Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

- Une reconnaissance trumpienne du changement climatique

Après l'invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, la politique arctique des États-Unis s’est recentrée sur le renforcement des alliances existantes et l’élargissement de l’OTAN pour inclure la Finlande et la Suède, également membres du Conseil de l’Arctique, tout en unissant les efforts contre l’agression russe et son expansion militaire, parallèlement à des initiatives de coopération pour résoudre les défis environnementaux, économiques et climatiques de la région arctique dans un contexte de rupture et de polarisation Est/Ouest.

Depuis la réélection de Trump, l’unité de l’OTAN a subi de nouveaux revers alors que les États-Unis se sont tournés rapidement vers un partenariat stratégique émergent avec la Russie, accompagnés d’un désengagement progressif de la sécurité européenne, dans le cadre d’une redéfinition des priorités nationales axée sur la sécurité de l’hémisphère et l’accès aux ressources naturelles.

Bien qu’il s’agisse d’un tournant positif pour la coopération arctique entre les États-Unis et la Russie —suspendue depuis que les États-Unis ont initié la « pause » du Conseil de l’Arctique sous présidence russe après l’invasion de l’Ukraine—, cela exerce de nouvelles pressions extérieures sur l’évolution pacifique du Groenland vers une plus grande autonomie (et une indépendance éventuelle) par le biais de négociations bilatérales avec le Danemark, exposant le Groenland à un risque existentiel pour ses aspirations souveraines, tout en lui offrant paradoxalement une voie potentielle mais incertaine vers davantage d’autonomie.

Leçons de l’Alaska et du Canada

Quelles leçons peut-on tirer du ré-empowerment historique des peuples autochtones de l’Arctique en cours dans l’Arctique continental nord-américain, depuis que le mouvement de revendications territoriales a abouti au tout premier règlement global, l’Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) en 1971, transformant ensuite la géographie politique de l’Arctique nord-américain alors que le Canada affinait ce modèle pour mieux équilibrer les intérêts des peuples tribaux et de l’État ?

Il existe un sentiment profondément ancré et persistant contre le nucléaire dans toute la région arctique.

Comment ces structures relativement récentes (âgées d’un peu plus d’un demi-siècle) et innovantes (et en grande partie infranationales) de gestion collaborative des ressources et d’autonomie gouvernementale, développées en Alaska et dans l’Arctique canadien aux niveaux local, régional et territorial, peuvent-elles enrichir le débat actuel sur l’avenir constitutionnel du Groenland ?

Ces systèmes collaboratifs, conçus pour la prise de décision à l’échelle locale et régionale, peuvent-ils offrir à Groenland une voie vers une autonomie accrue face à cette nouvelle tourmente diplomatique déclenchée par la relance inattendue des propositions américaines en faveur d’une union constitutionnelle et d’une intégration souveraine avec les États-Unis ?

158 ans plus tard : l’Amérique envisage une nouvelle expansion arctique

Le pari groenlandais de Trump ravive les comparaisons historiques

Il y a près de six ans, à la surprise générale, le Wall Street Journal publiait un article sur l’intérêt initial du président Trump pour l’achat du Groenland au Danemark, suscitant des gros titres spectaculaires dans le monde entier, dont le ton critique rappelait celui qui avait accueilli la fuite du traité secret du secrétaire d’État William H. Seward en 1867 pour acquérir la colonie russe déclinante de l’Alaska, une opération alors moquée comme la « folie de Seward », mais qui s’est révélée d’une clairvoyance remarquable.

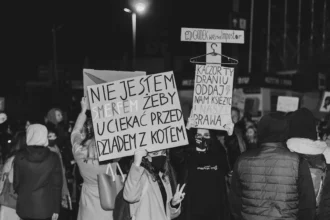

L’annonce de l’intérêt « sewardien » de Trump pour le Groenland a suscité une réaction critique immédiate, aussi bien au Groenland —où une majorité soutient depuis des années une plus grande autonomie et une évolution progressive vers l’indépendance souveraine— qu’au Danemark, provoquant un bref épisode de tensions diplomatiques entre le Danemark et son allié américain. Comme l’avait alors déclaré la ministre des Affaires étrangères du Groenland, Ane Lone Bagger : « Nous sommes ouverts aux affaires, pas à la vente ».

Les dirigeants groenlandais, bien qu’opposés avec fermeté à l’idée avancée par Trump, ont néanmoins accueilli favorablement la montée immédiate (et durable) de l’attention suscitée par sa proposition et, dans les mois qui ont suivi, ont bénéficié de nombreux avantages liés au regain d’intérêt américain pour la plus grande île du monde, notamment l’accélération de la réouverture d’un consulat des États-Unis à Nuuk pour la première fois depuis 1953.

De l’isolement politique à une vision géostratégique renouvelée

Avec la victoire électorale du président Biden en 2020, qui a relégué Trump dans l’isolement politique tandis qu’il faisait face à de nombreuses poursuites judiciaires, notamment des inculpations pénales pour ses tentatives d’inverser les résultats de l’élection de 2020, certains ont été surpris de le voir reconstruire une coalition plus large et plus diverse pour revenir au pouvoir en 2024, avec des victoires électorales et populaires solides.

Sans tarder, le président Trump a reformulé sa vision d’une expansion américaine vers le Groenland, mais cette fois son intérêt s’inscrit de manière plus cohérente dans une stratégie globale de sécurité renforcée pour l’hémisphère, tout en diminuant l’importance accordée à la sécurité transatlantique, au leadership de l’OTAN ou à l’endiguement de la Russie, qui avaient dominé la politique étrangère et de défense de Biden durant les années précédentes.

Avec 2,13 millions de kilomètres carrés, le Groenland est aussi vaste que les trois plus grandes îles suivantes réunies : la Nouvelle-Guinée (785 753 km²), Bornéo (748 168 km²) et Madagascar (587 041 km²). Il occupe une position stratégique sur le flanc nord-est de l’Amérique du Nord, comparable à celle de l’Alaska dans l’extrême nord-ouest, avec une importance géostratégique similaire pour la sécurité de l’hémisphère, reconnue pendant la Seconde Guerre mondiale, à nouveau durant la Guerre froide, et désormais encore avec le dégel polaire qui suscite un intérêt mondial accru pour l’Arctique.

Bien que le Groenland ait longtemps été une colonie du Danemark, son statut politique formel a évolué ces dernières années, passant d’une gouvernance coloniale directe à un régime plus collaboratif d’autonomie interne en 1979, puis, à la suite du référendum de 2008 sur l’autonomie et l’indépendance qui a recueilli un soutien massif (75,54 %) de l’électorat groenlandais, vers une véritable Autonomie en 2009 bona fide – avec un chemin vers une sécession pacifique mutuellement accepté par le Groenland et le Danemark.

Modérer l’expansion des États arctiques par la collaboration avec les peuples autochtones

Les aspirations à restaurer la souveraineté et l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones sont largement répandues dans l’Arctique nord-américain, façonnées par des histoires coloniales sous diverses souverainetés étrangères, notamment la colonie de la Compagnie russo-américaine en Alaska et l’administration déléguée de la Compagnie de la Baie d’Hudson sur la Terre de Rupert, ainsi que par leurs États successeurs, les États-Unis et le Canada (qui ont acquis ces territoires de compagnies à charte par des achats négociés à la fin du XIXe siècle).

À l’époque contemporaine, alors que l’État moderne s’est implanté dans l’Extrême-Nord, de nouvelles pressions ont stimulé des mouvements visant à restaurer et protéger les droits, les valeurs et les terres des peuples autochtones. En effet, de l’Alaska à l’ouest jusqu’au Groenland à l’est, une dialectique dynamique et continue a émergé ces dernières décennies entre les « modernistes » favorables au développement et les « traditionnalistes » en faveur de la subsistance et de la durabilité, au sein de chaque communauté et à travers chaque région, à mesure que chaque génération fait face aux défis ou saisit les opportunités de la modernité et de la mondialisation dans l’Arctique.

Cette dialectique a oscillé avec une régularité pendulaire au fil des générations. Elle a parfois conduit à l’arrêt de mégaprojets arctiques — tels que le projet Chariot en Alaska, qui visait à créer un port en eau profonde à l’aide d’explosifs nucléaires sur la côte nord-ouest à Point Hope, et le projet Rampart, qui proposait de barrer le fleuve Yukon au canyon de Rampart pour exploiter son vaste potentiel hydroélectrique. Ces deux projets furent proposés au début de la guerre froide, dans les années 1950.

Parfois, cette dialectique a donné le feu vert à des mégaprojets en échange de concessions — comme le projet du pipeline Trans-Alaska (TAPS) dans les années 1970 et les mines de diamants des Territoires du Nord-Ouest dans les années 1990.

Et parfois, elle a fait les deux. Par exemple, les projets de pipeline de la vallée du Mackenzie (MVP) et de gazoduc du Mackenzie (MGP) au Canada ont été initialement rejetés dans les années 1970 en raison de l’absence de consultation ou de consentement autochtone. Ils ont ensuite été approuvés dans les années 2000, avec une participation de 33 % du Aboriginal Pipeline Group comme partenaire du projet avec les grandes compagnies pétrolières, et après de vastes consultations communautaires — bien que ces projets soient restés non réalisés depuis.

De même, le vaste gisement minéral de Kvanefjeld (Kuannersuit) dans le sud du Groenland, riche en terres rares et en uranium, a été approuvé à l’origine par le parti Siumut, favorable au développement, lorsqu’il était au pouvoir, mais a été ensuite rejeté par le parti Inuit Ataqatigiit (IA), plus axé sur la durabilité, qui a pris le pouvoir en 2021 sur la base d’un programme largement opposé à ce type de projets d’extraction.

Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs

L’impopularité persistante des mégaprojets d’extraction de ressources auprès d’au moins un secteur des communautés autochtones de l’Arctique — qu’il s’agisse de mines, de projets pétroliers ou d’uranium — reflète l’ubiquité — mais non l’universalité, en raison du soutien continu d’autres segments de la population arctique au développement des ressources — des sentiments en faveur de la durabilité et de la subsistance ressentis fortement et largement à travers le monde circumpolaire.

L’extraction des ressources demeure un catalyseur sous-jacent de la tempête géopolitique actuelle autour du Groenland.

Il existe également un sentiment profondément enraciné et persistant contre le nucléaire dans l’ensemble de l’Arctique. Cela se manifeste notamment à Point Hope, en Alaska, depuis que le projet Chariot prévoyait de faire exploser des bombes atomiques pour creuser un port en eau profonde sur la côte de l’Alaska — un projet si dangereux pour l’environnement de l’État qu’il a réussi à rassembler des militants écologistes et des défenseurs des droits autochtones, qui étaient pourtant souvent en désaccord, notamment sur la chasse à la baleine et au phoque.

Cela est également évident à Deline, dans les Territoires du Nord-Ouest, où l’exploitation minière pendant la Seconde Guerre mondiale à la mine Eldorado de Port Radium a laissé un héritage funeste de taux élevés de mortalité par cancer.

Et à Narsaq, au Groenland, où Niels Bohr avait imaginé l’avenir nucléaire du Danemark — un avenir finalement rejeté, mais qui a néanmoins donné une forte impulsion à l’exploration de l’uranium au Groenland, malgré les réticences d’une grande partie de la population.

Cela entraîne un flux et reflux pendulaire dans les politiques d’extraction à travers l’Arctique, ainsi qu’une ambivalence plus générale envers les secteurs industriels comme l’exploitation minière, de l’Alaska au Groenland. Comme le décrit Rauna Kuokkanen :

« Bien que la plupart des Groenlandais accueillent favorablement le développement économique et considèrent en particulier l’exploitation minière comme inévitable, un malaise important subsiste quant aux changements environnementaux, culturels et sociaux qu’impliqueraient les projets d’extraction à grande échelle. » Kuokkanen ajoute que « le dilemme pour presque tout le monde réside dans la difficulté à trouver un équilibre entre le besoin urgent de nouvelles sources de revenus… et le respect de normes environnementales et sociales élevées, afin que la culture inuit de la chasse et de la pêche (qui dépend de ressources naturelles saines) ne soit pas mise en péril. »

L’extraction des ressources reste un catalyseur sous-jacent de la tempête géopolitique actuelle autour du Groenland, ajoutant un attrait supplémentaire au regain d’intérêt des États-Unis pour l’acquisition souveraine de l’île, et constituant selon certains observateurs le principal moteur de la fascination apparemment improbable du président Trump pour le Groenland. Ironiquement, cela reflète aussi une maturation de la position de l’administration Trump sur le changement climatique.

Une reconnaissance trumpienne du changement climatique

En effet, l’intérêt stratégique de Trump pour le Groenland reflète une reconnaissance croissante de la profonde transformation climatique en cours, notamment dans l’Arctique, en raison du changement climatique. Cette ironie n’a pas échappé à l’observation. Comme l’a rapporté The Guardian : « Le désir de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland et du canal de Panama est en partie motivé par une force dont il a nié jusqu’à l’existence : la crise climatique. »

The Guardian cite Alice Hill, ancienne conseillère sur le climat de l’administration Obama, qui observe : « Il est ironique que nous ayons un président qui a qualifié le changement climatique de canular, mais qui manifeste désormais de l’intérêt pour des territoires devenus stratégiques précisément à cause du changement climatique. »

La seconde administration Trump semble ainsi accueillir favorablement les opportunités offertes par un réchauffement planétaire. Elle cherche à positionner les États-Unis pour tirer parti des nombreuses opportunités énergétiques et minières émergentes et potentiellement lucratives liées au changement climatique, ainsi que des avantages géopolitiques perçus d’une présence souveraine élargie dans la région. Cela se manifeste par des discours renouvelés exprimant le souhait de « prendre », « contrôler » voire « annexer » l’île — une rhétorique qui suscite de vives inquiétudes au Groenland, au Danemark et parmi nombre de leurs alliés au sein de l’OTAN.