Une nouvelle perspective sur les Petites Antilles

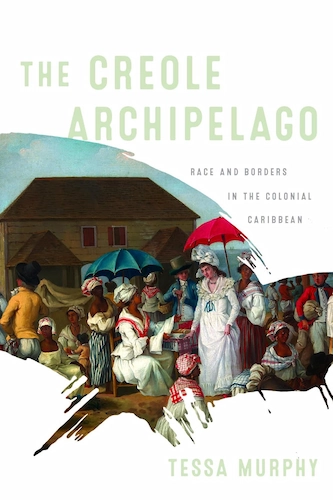

Dans son ouvrage The Creole Archipelago: Race and Borders in the Colonial Caribbean, lauréate du prix James A. Rawley 2022 en histoire atlantique, Tessa Murphy remet en question les récits traditionnels de l’histoire caribéenne en déplaçant l’attention des rivalités impériales européennes vers les expériences vécues par les populations autochtones, africaines et créoles des Petites Antilles.

- Une nouvelle perspective sur les Petites Antilles

- Une région échappant au contrôle impérial ?

- De la résistance kalinago à l’adaptation créole

- Esclavage, marronnage et conflits impériaux

- Une étude majeure sur l’histoire des frontières caribéennes

- Une lecture incontournable pour les historiens de l’Atlantique et des Caraïbes

En étudiant la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Tobago, Murphy reconstitue une région qui, loin d’être périphérique, a fonctionné comme un espace dynamique de négociation, de résistance et d’adaptation. Son travail méticuleusement documenté met en évidence comment ces îles sont devenues un centre d’expérimentation impériale, où les sujets coloniaux ont testé et contesté la notion de race, de souveraineté et de citoyenneté.

Une région échappant au contrôle impérial ?

L’argument principal de Murphy est que les Caraïbes orientales ne constituaient pas une série de postes impériaux isolés, mais plutôt un archipel créole interconnecté.

Plutôt que d’être délimité par des frontières coloniales rigides, cet ensemble d’îles s’est façonné à travers une mobilité fluide, où les Kalinagos autochtones, les Afro-Caribéens libres et réduits en esclavage, ainsi que les colons européens, ont constamment échangé et adapté leurs pratiques.

Murphy déconstruit l’idée selon laquelle la région aurait été un simple réceptacle du pouvoir européen, montrant au contraire comment les autorités coloniales ont peiné à imposer leur contrôle sur une population qui évoluait depuis longtemps en dehors des cadres coloniaux traditionnels.

S’appuyant sur des sources issues d’archives en France, au Royaume-Uni, en Martinique, à la Dominique et à la Grenade, Murphy reconstitue les structures juridiques, sociales et politiques qui ont émergé dans la région.

Elle met en lumière la manière dont les acteurs locaux—qu’il s’agisse des Kalinagos défendant leur terre, des Afro-Caribéens libres naviguant dans les systèmes juridiques coloniaux ou des planteurs exploitant l’instabilité politique—ont exercé leur influence sur l’évolution des politiques impériales.

De la résistance kalinago à l’adaptation créole

La structure de l’ouvrage suit une progression chronologique, retraçant la transformation de la région d’un bastion kalinago en une frontière coloniale contestée. Murphy propose une analyse particulièrement rigoureuse de la manière dont les Kalinagos ont réussi à résister à l’expansion européenne pendant plus d’un siècle, en négociant des traités reconnaissant leurs droits territoriaux. Même face à l’empiètement progressif des colons européens, ils ont conservé une certaine autonomie grâce à des alliances stratégiques et à leur capacité d’adaptation aux dynamiques impériales changeantes.

L’une des contributions majeures de The Creole Archipelago réside dans son analyse du rôle de la région en tant que laboratoire de gouvernance raciale et coloniale. Murphy soutient que les Petites Antilles ont servi de terrain d’expérimentation pour des politiques qui furent ensuite appliquées dans des colonies comme Saint-Domingue et la Louisiane. Les administrateurs britanniques et français testèrent différentes approches d’intégration—ou d’exclusion—des catholiques, des personnes libres de couleur et des populations autochtones dans leurs systèmes juridiques et politiques. Par exemple, tandis que les autorités britanniques cherchaient à limiter les droits fonciers des catholiques français après la guerre de Sept Ans, les colons français et les Afro-Caribéens libres adoptèrent certains aspects du droit britannique pour défendre leurs droits.

Esclavage, marronnage et conflits impériaux

À mesure que l’économie de plantation se développait à la fin du XVIIIe siècle, les conflits liés à la terre, au travail et à l’identité raciale s’intensifiaient. Murphy décrit comment les personnes réduites en esclavage ont navigué dans ce paysage colonial en mutation, parfois en s’enfuyant pour fonder des communautés marronnes, parfois en exploitant les ambiguïtés juridiques pour s’octroyer des espaces d’autonomie. L’ouvrage propose une analyse nuancée de la manière dont les Afro-Caribéens, esclavisés et libres, ont résisté, se sont adaptés et ont même pris part à la gouvernance coloniale.

Par ailleurs, Murphy inscrit la région dans les conflits atlantiques plus vastes, en particulier les révolutions américaine et française. Plutôt que de voir ces bouleversements comme des chocs extérieurs, elle démontre de manière convaincante que les luttes locales pour la terre, le travail et le statut juridique ont été tout aussi déterminantes dans les transformations révolutionnaires de la région. Dans cette optique, la Seconde Guerre des Caraïbes (1795-1797) et la rébellion de Fedon à la Grenade (1795) ne sont pas des événements isolés, mais s’inscrivent dans une histoire plus large de résistance à la domination européenne.

Une étude majeure sur l’histoire des frontières caribéennes

L’une des contributions majeures de Murphy réside dans son appel à considérer les Caraïbes comme un territoire frontalier plutôt que comme une simple succession de colonies bien définies. Elle invite les historiens à dépasser les cadres nationaux et impériaux pour reconnaître l’influence des réseaux maritimes poreux dans l’organisation de la vie sociale et politique de la région. Cette approche s’inscrit dans les tendances récentes de l’histoire atlantique qui mettent l’accent sur la mobilité, la négociation et les souverainetés contestées.

Bien que l’ouvrage soit indéniablement novateur, certains critiques estiment que son engagement avec le concept de créolisation reste quelque peu sous-développé. Murphy soutient que la créolisation a permis aux populations autochtones et afrodescendantes d’exercer leur agentivité, mais les mécanismes précis de ce processus—et son interaction avec les cadres juridiques et sociaux européens—auraient pu être davantage explicités. De plus, bien que le livre analyse en profondeur les politiques impériales françaises et britanniques, une exploration plus poussée des connexions hispano-caribéennes aurait enrichi l’étude.

Une lecture incontournable pour les historiens de l’Atlantique et des Caraïbes

The Creole Archipelago de Tessa Murphy constitue une contribution essentielle à l’histoire des Caraïbes et de l’Atlantique. En replaçant les Petites Antilles au centre des échanges interculturels, des rivalités impériales et des résistances, Murphy remet en cause les récits traditionnels qui marginalisent cette région au profit de territoires coloniaux plus vastes comme la Jamaïque ou Saint-Domingue. Son travail rigoureux et ses analyses percutantes font de cet ouvrage une lecture incontournable pour ceux qui s’intéressent à la gouvernance coloniale, aux questions raciales et à l’histoire des frontières.

En mettant en avant les Petites Antilles comme une zone d’innovation en matière de politique coloniale et de résistance, The Creole Archipelago redéfinit notre compréhension du rôle des Caraïbes dans la construction du monde atlantique moderne. Ce livre ne se limite pas à une histoire des conflits coloniaux, il est aussi un témoignage de la résilience et de l’adaptabilité des habitants de la région, un récit qui continue de résonner dans l’étude de l’histoire globale aujourd’hui. Le livre est disponible ici.